文章簡要:精神分裂癥(SCH)是一組病因尚未明確的慢性精神疾病,多在青壯年緩慢起病,臨床表現(xiàn)癥狀各異,可引起認知、思維、情感等多方面神經(jīng)精神障礙和精神運動不協(xié)調(diào)。

目前針對其致病機制有以下5種主要研究假說:多巴胺(DA)假說、失連接假說、神經(jīng)發(fā)育障礙假說、氧化應激假說和腦形態(tài)學改變假說。根據(jù)DA假說,腹側(cè)海馬在SCH的治療中處于關(guān)鍵地位。

多項研究表明精神分裂癥與胚胎神經(jīng)干細胞(NSCs)異常和神經(jīng)發(fā)生有關(guān),神經(jīng)干細胞具有多向分化潛能和自我更新能力,經(jīng)體外適宜條件下培養(yǎng)可充分發(fā)揮其重要的修復作用,為精神分裂癥的治療提供了新思路。抗精神病藥物治療是精神分裂癥目前的主要治療措施。此外,借助體外定向誘導性多能干細胞( iPSCs)建立精神分裂癥疾病模型,對疾病發(fā)病機制和疾病治療的研究陸續(xù)取得進展。

什么是精神分裂癥?

精神分裂癥(SCH)作為一種慢性、致殘率高的精神疾病,存在多巴胺假說、失連接假說、神經(jīng)發(fā)育障礙假說、氧化應激假說等多種假說解釋其發(fā)病機制。神經(jīng)干細胞具有分裂分化的潛能和修復中樞損傷的作用,在中樞神經(jīng)系統(tǒng)多個腦區(qū)廣泛分布。相關(guān)研究表明,精神分裂癥與胚胎神經(jīng)干細胞異常和神經(jīng)發(fā)生有關(guān)。

目前藥物治理是精神疾病的主要臨床治療手段,但不可避免地存在多種弊端。 根據(jù)多巴胺假說,腹側(cè)海馬在精神分裂癥的治療中處在關(guān)鍵地位,是各個假說的“共同通路”。借助誘導性多能干細胞建立精神分裂癥疾病模型,對疾病發(fā)病機制的研究陸續(xù)取得進展。神經(jīng)干細胞在胚胎發(fā)育和神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)生損傷時的修復過程中發(fā)揮著重要作用,將其用于精神分裂癥的治療具有顯著優(yōu)勢,這為精神分裂癥的治療提供了新的思路。

精神分裂癥是一種常見的涉及多方面精神障礙和精神運動不協(xié)調(diào)的綜合征,具有較高的復發(fā)率和致殘率,且發(fā)病年輕化,多集中在青壯年,嚴重危害患者的感官功能,可引起認知、思維障礙等神經(jīng)精神病變。

據(jù)統(tǒng)計報告,世界SCH患者人數(shù)呈現(xiàn)只增不減的趨勢,截至2016年全球患病率已達2090萬,其中大多數(shù)(70.8%)的患者發(fā)病年齡在25~54歲之間。精神分裂癥給全世界受影響的患者及其家屬造成了巨大的醫(yī)療負擔,據(jù)統(tǒng)計,世界范圍內(nèi)SCH占13.4(95%CI:9.9~16.7)百萬殘疾人口的疾病負擔,與心血管疾病 、癌癥位列前3位。

《美國精神障礙診斷和統(tǒng)計》手冊中關(guān)于精神分裂癥維度的描述可以總結(jié)歸納為5個精神病綜合征:陰性癥狀、瓦解癥狀、現(xiàn)實歪曲癥狀、緊張癥狀、 躁狂癥和抑郁癥。臨床上對SCH進行多維度癥狀描述,用以評估疾病的嚴重程度,但關(guān)于其發(fā)病機制尚未明晰。

常見的精神分裂癥致病機制假說有以下5種

DA假說:DA假說自提出至今仍不斷發(fā)展,早期研究者認為精神分裂癥患者的DA功能亢進,隨著研究的深入,認為精神分裂癥癥狀與DA系統(tǒng)功能紊亂有關(guān),具體體現(xiàn)為:皮質(zhì)下功能亢進和前額葉皮質(zhì)功能低下相關(guān)。“最終共同通路”假說是研究普遍認可的,該假說指精神分裂癥是綜合征,其與各種遺傳、環(huán)境因素相關(guān)聯(lián),二者的共同作用導致紋狀體DA功能亢進。

失連接假說:大量在體實驗結(jié)果表明大腦功能整合異常可導致精神分裂癥的發(fā)生,整合功能異常具體體現(xiàn)在神經(jīng)遞質(zhì)對N-甲基-D-天冬氨酸受體的異常調(diào)節(jié),該假說成功解釋了精神分裂癥中介導突觸可塑性的NMDAR異常這一病理變化。

神經(jīng)發(fā)育障礙假說:神經(jīng)發(fā)育障礙假說解釋了精神分裂癥發(fā)生時 神經(jīng)系統(tǒng)各發(fā)育過程中相關(guān)基因調(diào)控異常、多個腦區(qū)影像學改變、孕期病毒或細菌感染等現(xiàn)象。該假說的主要觀點為:青春期及成年后,受遺傳和環(huán)境的交互作用,大腦在調(diào)控干細胞分化和修飾突觸的過程中可能發(fā)生某些缺陷,因此產(chǎn)生SCH的精神癥狀。多證據(jù)證實,精神分裂癥是多基因遺傳病,且其遺傳貢獻率為80%。

精神分裂癥屬于常見病,有顯著的家族聚集傾向,患者的后代患病率明顯高于人群平均患病率,可達到4%~14%;若夫妻雙方均為患者,則后代的患病率水平可達到40%;家族中個體的患病率與親緣系數(shù)呈正相關(guān),這些都指示了SCH是一種多基因遺傳病。

氧化應激假說:Shin等提出氧化應激假說,認為機體代謝產(chǎn)生的氧自由基會損傷細胞膜,增加膜的通透性,常伴隨抗氧化系統(tǒng)對活性氧清除能力的下降,這與精神分裂癥的發(fā)病有一定關(guān)聯(lián)。

腦形態(tài)學改變:Ohtani等從腦形態(tài)改變的角度尋找精神分裂癥的病因,發(fā)現(xiàn)患者和正常人腦組織中前額葉皮質(zhì)體積存在統(tǒng)計學上的顯著差異,即精神分裂癥患者前額葉皮質(zhì)發(fā)生較為明顯的萎縮,這一直觀差異或許可以解釋精神分裂癥患者的認知功能損害。

什么是神經(jīng)干細胞

概況:神經(jīng)干細胞是一種分布在中樞神經(jīng)系統(tǒng),具備多向分化潛能和自我更新能力的母細胞。當中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)生退行性病變等損傷時,神經(jīng)干細胞發(fā)生分裂分化補充和修復神經(jīng)系統(tǒng)減少的神經(jīng)細胞,內(nèi)源性神經(jīng)干細胞在組織微環(huán)境的限制下很難有效地修復神經(jīng)元和神經(jīng)膠質(zhì)細胞,而將干細胞在體外合適條件下培養(yǎng)再用于移植治療能夠充分發(fā)揮干細胞的修復作用,為治療精神分裂癥提供了新思路。

通常獲得神經(jīng)干細胞有以下兩個途徑 :

- 胚胎干細胞(ESCs):將胚胎干細胞體外培養(yǎng)分化獲得神經(jīng)干細胞,但其來源有限且可能存在異體間免疫排斥反應;

- 誘導多能干細胞(iPSCs):此類多能干細胞來源相對廣泛,可將iPSCs定向分化為NSCs,此高效穩(wěn)定地促進iPSC定向分化的方法具有廣闊應用前景。目前,研究建立了兩種誘導iPSCs向NSCs分化的技術(shù),即擬胚體(EB)誘導法和單層誘導法,后者使用轉(zhuǎn)化生長因子6(TGF-6)和BMP通路抑制劑貼壁誘導以轉(zhuǎn)分化。

通過iPSCs定向誘導分化為NSCs的這種方法有效降低了未分化細胞的成瘤風險,能夠避免異體免疫排斥。

神經(jīng)干細胞在腦內(nèi)主要分布

神經(jīng)干細胞主要分布在大腦的室管膜、室管膜下區(qū)、 毗鄰側(cè)腦室紋狀體壁、海馬齒狀回的亞顆粒區(qū)、胼胝體和海馬背側(cè)之間的胼胝體下區(qū)等,在成年個體中也可發(fā)生細胞的持續(xù)增殖。同時,在新皮質(zhì)、梨 狀皮層、杏仁核、黑質(zhì)、紋狀體、迷走神經(jīng)背核及下丘腦同樣存在NSCs的活動。此外,神經(jīng)發(fā)生還 存在于外周神經(jīng)系統(tǒng)的一些區(qū)域,包括嗅覺黏膜、腸神經(jīng)系統(tǒng)和頸動脈體。

神經(jīng)干細胞移植治療精神分裂癥的方法

研究成果指出,當發(fā)生中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷或退行性變時,內(nèi)源性神經(jīng)干細胞可能發(fā)揮神經(jīng)細胞修復的作用。但由于數(shù)量不足和微環(huán)境的限制,其本身的作用非常有限,也正是因此,充分發(fā)揮干細胞的修復作用為精神分裂癥的治療提供了全新的思路,干細胞體外誘導、培養(yǎng)和移植成為一種值得深入研究的新嘗試。

Donegan等認為,干細胞衍生的神經(jīng)元移植是一種有效的治療精神分裂癥的策略,通過使用胚胎干細胞產(chǎn)生豐富的小白蛋白或生長抑素陽性的中間神經(jīng)元群,并將神經(jīng)干細胞移植到精神分裂癥動物模型的海馬腹側(cè),可以減少海馬的過度活躍。

2011年,科研人員首次利用iPSCs技術(shù)建立了精神分裂癥細胞模型,精神分裂癥成為第一批以患者iPSCs衍生神經(jīng)元建立模型的神經(jīng)精神疾病之一。

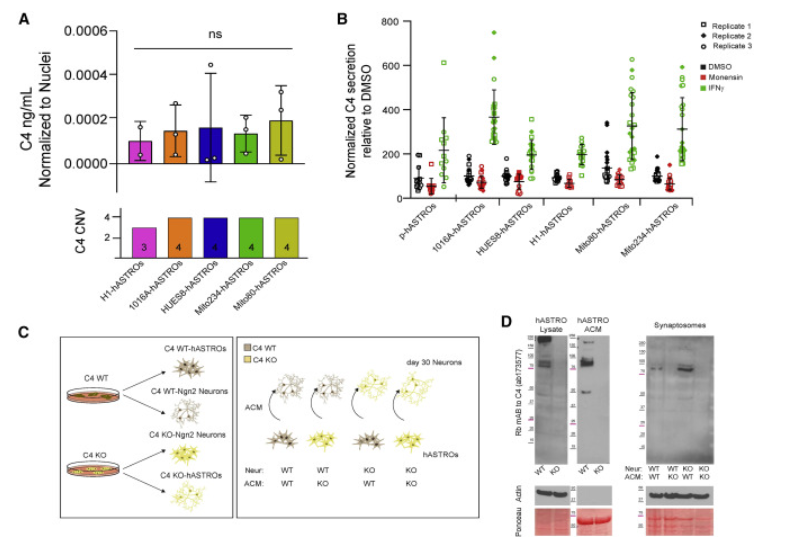

近期,哈佛大學利用神經(jīng)干細胞以近100%的效率制造可分泌補體C4的星形膠質(zhì)細胞,深入研究星形膠質(zhì)細胞的炎性反應及其背后的調(diào)節(jié)機制,可以幫助篩選識別治療精神分裂癥的可能藥物。

研究者們開發(fā)了一種基于生物反應器的新型3D方案,可快速,重復和大規(guī)模地將人類多能干細胞分化為人星形膠質(zhì)細胞(hASTROs),效率將近100%。

更重要的是,遵循該方案衍生的星形膠質(zhì)細胞分泌了補體C4,且可能是位于突觸處C4的來源。

這些研究表明:減少星形膠質(zhì)細胞分泌C4能影響突觸處的C4,并可調(diào)節(jié)在精神疾病和神經(jīng)退行性疾病中觀察到的突觸過度修剪。

隨后,研究人員結(jié)合ELISA的測定法與分析連接圖(CMap)數(shù)據(jù)集,探索和確認了能調(diào)節(jié)C4的途徑,他們發(fā)現(xiàn)染色質(zhì)重塑抑制劑(BRD和HDAC抑制劑),NF-κB,JAK和JNK抑制劑等除了減少人類星形膠質(zhì)細胞的C4分泌,還阻斷了對促炎刺激的反應。

這些抑制劑不僅在健康的星形膠質(zhì)細胞中發(fā)揮效用,在由精神分裂癥患者干細胞所制造的星形膠質(zhì)細胞中也依然有效。

總的來說,哈佛大學開發(fā)了一種強大的方案,可高效率地從干細胞中分化星形膠質(zhì)細胞,并在體外研究人類神經(jīng)膠質(zhì)生物學。與此同時,它還能幫助篩選新型的治療藥物,為精神分裂癥等涉及補體級聯(lián)信號的中樞系統(tǒng)疾病治療奠定了基礎(chǔ)。

總結(jié):目前對精神分裂癥的分子和細胞病因機制認識仍然十分有限,研究者對它的探索仍在繼續(xù),已經(jīng)提出的多種假說也在不斷發(fā)展完善之中。

對精神分裂癥發(fā)病機制的深入研究對抗精神病藥物的研發(fā)具有重要指導意義,相較于傳統(tǒng)采用典型或非 典型抗精神疾病藥物的治療方法而言,采用誘導多能干細胞治療精神分裂癥具有眾多優(yōu)勢,發(fā)展前景非常光明。

根據(jù)已經(jīng)報道的臨床應用案例,該技術(shù)的成熟和普及必將成為精神疾病患者的福音。

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業(yè)觀點,不構(gòu)成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發(fā)布的信息不能替代醫(yī)生或藥劑師的專業(yè)建議。如有版權(quán)等疑問,請隨時聯(lián)系我。

版權(quán)說明:本文來自杭吉干細胞科技內(nèi)容團隊,歡迎個人轉(zhuǎn)發(fā)至朋友圈,謝絕媒體或機構(gòu)未經(jīng)授權(quán)以任何形式轉(zhuǎn)載至其他平臺,轉(zhuǎn)載授權(quán)請在網(wǎng)站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信