在醫學領域,慢性缺血性腦卒中的治療一直是一項極具挑戰性的難題。傳統的治療手段,如藥物溶栓、抗凝治療以及物理康復訓練,雖然在一定程度上能夠幫助患者,但對于病程較長的患者而言,效果往往不盡如人意。不過,隨著再生醫學的飛速發展,神經干細胞移植作為一種全新的治療方式,正逐漸為慢性缺血性中風患者點亮新的希望之光。

點亮希望:神經干細胞移植治療慢性缺血性中風,患者 12 個月見證癥狀改善

就在最近召開的國際卒中大會(ISC 2025)上,一項名為《首次使用胚胎源性神經干細胞 (NR1) 進行腦內移植治療慢性缺血性中風的人體 1/2a 期研究 (NCT04631406):12 個月結果》的臨床研究成果吸引了眾多人的目光。

研究背景:慢性中風患者的困境

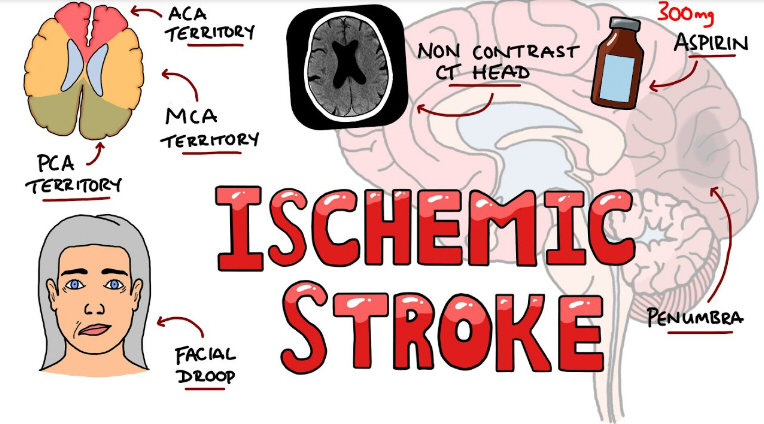

缺血性中風,是由于腦血管堵塞,致使大腦供血不足而引發的疾病,常常會造成嚴重的神經功能障礙。盡管在急性期進行治療,能夠降低早期死亡率和致殘率,然而對于那些病程超過 12 個月的慢性中風患者來說,想要恢復功能依舊困難重重。

斯坦福中風中心創始人兼聯席主任、醫學博士、哲學博士 Gary K. Steinberg 在接受 Healio 采訪時表示:“美國大約有 700 萬慢性中風幸存者,他們承受著嚴重的殘疾,康復的希望十分渺茫。” 并且,除了迷走神經刺激之外,目前還沒有其他有效的治療方法能夠幫助慢性中風患者恢復功能。

研究方法:嚴謹探索新療法

為了探尋新的治療方案,Steinberg 及其同事開展了此次具有開創性的研究,他們試圖研究腦內移植 NR1 人類胚胎神經干細胞的安全性和有效性。

這次為期 12 個月的首次人體臨床試驗,招募了 18 名缺血性皮層下大腦中動脈中風后 6 至 60 個月的成年人,這些患者的改良 Rankin 量表評分為 3 或 4 。所有參與者分別接受了 250 萬、500 萬、1000 萬或 2000 萬 NR1(人類胚胎來源的神經干細胞)的移植。

在研究過程中,主要觀察指標為 12 個月時的不良事件總數,以及上、下肢總 Fugl-Meyer 運動評分 (FMMS,0 – 100) 與 12 個月時基線相比的變化。同時,還將步速測試、Barthel 指數 (BI)、NIH 中風量表評分 (NIHSS)、液體衰減反轉恢復 (FLAIR) MRI、靜息態 fMRI 和氟脫氧葡萄糖 F 18 正電子發射斷層掃描 (18F FDG PET) 等作為次要觀察指標。

研究結果:令人驚喜的突破

顯著的功能改善:

- 在 17 名隨訪時間(f/u)≥3 個月的患者中,所有患者的總 FMMS(Fugl – Meyer 運動功能評定量表)都有不同程度的改善。

- 其中 11 名受試者的總 FMMS 恢復達到了具有臨床意義的水平。具體數據顯示,12 個月時,受試者的總 FMMS 平均增加了 12.1分,上肢(UE)FMMS 增加了 7.4分,下肢(LE)FMMS 增加了 4.7分。

- 日常生活活動能力量表(BI)平均增加了 7.7分,美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)平均提高了 1.77,同時步行速度也有了顯著的提升。

大腦影像學的積極變化:

- 18 名患者中有 14 名在第 7 天時,運動前皮質出現了新的瞬態 FLAIR 信號,并且該信號在 2 個月內逐漸消退,這一現象表明患者的神經系統恢復在持續進行。

- 靜息狀態 fMRI 顯示,感覺運動網絡的功能性大腦連接在同側和對側都得到了改善。FDG PET 則表明同側運動皮質和對側小腦的活動有所增加。

安全性得到保障:雖然在治療過程中出現了一些不良事件,如頭痛、基線表達性失語癥惡化以及無癥狀慢性硬膜下積液,但令人欣慰的是,這些不良事件最終都自行緩解了,這也充分證明了該治療方法的安全性。

總結與展望

這項研究無疑具有重大的意義,它首次證實了通過神經干細胞移植治療慢性缺血性中風不僅安全可行,而且很有可能成為一種有效的治療手段。對于全球數以百萬計深受慢性中風影響的患者來說,這一發現無疑是一個重大的喜訊,給他們帶來了新的希望。

不過,科學家們也清醒地認識到,盡管目前的研究結果令人備受鼓舞,但仍需要進一步深入研究。未來的工作重點將是開展更大規模、更長時間的隨機對照試驗,以此來驗證這些初步結果,并深入探究最佳移植策略和長期效果等關鍵問題。

相信隨著科學界對神經干細胞治療潛力的不斷深入挖掘和認識,我們有望見證更多關于此類療法的突破性進展。在未來,這一領域的每一次進步都將為實現 “創新與協作:邁向卒中零發生的未來” 這一宏偉目標增添強大的動力,為全球范圍內深受慢性中風困擾的患者群體帶來實實在在的改變。

參考資料:https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/str.56.suppl_1.26

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。

版權說明:本文來自杭吉干細胞科技內容團隊,歡迎個人轉發至朋友圈,謝絕媒體或機構未經授權以任何形式轉載至其他平臺,轉載授權請在網站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信