在當(dāng)今社會,自閉癥作為一種復(fù)雜的神經(jīng)發(fā)育障礙,對患者及其家庭帶來了深遠(yuǎn)的影響。它不僅涉及到社交互動的障礙、溝通困難以及重復(fù)性行為模式,還可能伴隨著一系列的心理和情緒挑戰(zhàn)。隨著醫(yī)學(xué)研究的不斷深入和社會認(rèn)知的逐步提升,自閉癥已不再是一個鮮為人知的名詞,而是日益受到社會各界廣泛關(guān)注的重要議題。

面對這一全球性的健康挑戰(zhàn),醫(yī)療界與科研人員一直在不懈努力,探索更加有效的治療方法來改善自閉癥患者的生活質(zhì)量。從傳統(tǒng)的藥物治療到創(chuàng)新的行為干預(yù),再到個性化的教育訓(xùn)練方案,每一種方法都在試圖打開自閉癥兒童封閉的心靈之窗,幫助他們更好地融入社會,實現(xiàn)自我價值。

本文系統(tǒng)梳理截至2025年10月自閉癥治療的7大前沿治療技術(shù)突破,涵蓋:神經(jīng)調(diào)控技術(shù)、新型藥物、科技輔助干預(yù)、干細(xì)胞療法、心理與康復(fù)治療、腸道-大腦軸干預(yù)以及綜合治療這7大前沿領(lǐng)域。揭示醫(yī)學(xué)科技如何以精準(zhǔn)化、智能化、系統(tǒng)化的方式重塑自閉癥治療范式。

2025年治療自閉癥的7種方法:從神經(jīng)調(diào)控到干細(xì)胞療法的最新臨床突破

一、神經(jīng)調(diào)控技術(shù)的智能化升級

1.1 經(jīng)顱脈沖電流刺激(tPCS)

2025年4月21日,由廣州中醫(yī)藥大學(xué)附屬南海婦兒醫(yī)院劉振寰教授領(lǐng)銜的中(中國)新(新加坡)跨國科研團(tuán)隊,在國際頂級醫(yī)學(xué)期刊《JAMA Network Open》發(fā)表了題為經(jīng)顱脈沖電流刺激與自閉癥兒童社交功能:一項隨機(jī)臨床試驗的研究論文。[1]

2022至2025年間,劉振寰教授統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中、新兩國頂尖醫(yī)療資源,聯(lián)合廣州、深圳、東莞等8大臨床研究中心,與新加坡國立大學(xué)醫(yī)學(xué)院何教授團(tuán)隊,完成全球首個經(jīng)顱脈沖電刺激(tPCS)治療自閉癥譜系障礙 (ASD) 的多中心隨機(jī)雙盲臨床試驗。

本次研究完成了312例ASD患兒的入組評估與長期隨訪,結(jié)果顯示:

經(jīng)過20個療程后,假治療tPCS組的自閉癥治療評估清單平均總分提高4.13分(提升5.8%),主動治療tPCS組則提高 7.17分(提升10.7%)。協(xié)方差分析表明,主動治療tPCS組的改善程度顯著高于對照組,且兩種治療方式均具有良好的耐受性。

研究表示,這項隨機(jī)臨床試驗針對3至14歲自閉癥兒童開展前額葉-小腦tPCS治療,為期4周、共20個療程,結(jié)果顯示 tPCS能有效改善兒童的社交功能與睡眠質(zhì)量。這些結(jié)果表明,tPCS或可成為自閉癥兒童一種可行的非藥物替代治療方案。

1.2 經(jīng)顱磁刺激(TMS)

2025年6月6日,日本東京大學(xué)科研人員在《Nature Neuroscience》上發(fā)表了一篇關(guān)于《非侵入性地減少神經(jīng)僵硬可以改變?nèi)祟惖淖蚤]癥行為》的研究成果。研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),對高功能自閉癥譜系障礙 (ASD) 的患者大腦施加特定刺激時,可暫時緩解其癥狀。[2]

![非侵入性地減少神經(jīng)僵硬可以改變?nèi)祟惖淖蚤]癥行為 非侵入性地減少神經(jīng)僵硬可以改變?nèi)祟惖淖蚤]癥行為](http://www.viyytprxq.com.cn/wp-content/uploads/2025/07/2025072906021881.jpg)

研究團(tuán)隊用功能性核磁共振造影裝置,開發(fā)出可視化全腦神經(jīng)活動態(tài)穩(wěn)度的技術(shù),對比發(fā)現(xiàn):非ASD患者神經(jīng)活動易變化,ASD患者則偏穩(wěn)定。

為刺激大腦神經(jīng)細(xì)胞,團(tuán)隊將多臺抑郁癥治療用磁刺激裝置組合,配上帽式腦電圖儀,可在監(jiān)測大腦活動的同時施加精確刺激。他們在ASD患者大腦活動穩(wěn)定后的特定時機(jī)進(jìn)行磁刺激,頻率為每周1次、持續(xù)12周。

結(jié)果評估顯示,患者對事物的執(zhí)著程度降低,理解非語言信息的能力提升,自閉癥癥狀得到緩解,研究人員認(rèn)為這可能與磁刺激讓神經(jīng)活動更易變化有關(guān)。不過,測試結(jié)束數(shù)月后,癥狀又恢復(fù)原狀。

二、新型藥物的臨床突破

2.1 布美他尼

2025年6月,佳木斯大學(xué)附屬第三醫(yī)院牽頭在《中華實用兒科臨床雜志》上發(fā)表了一篇關(guān)于《布美他尼治療兒童孤獨(dú)癥譜系障礙的研究進(jìn)展》的研究成果。[3]

臨床研究表明,布美他尼能改善自閉癥(ASD)患者的社交互動和重復(fù)刻板行為。比如有研究將60名3-11歲ASD患兒分為兩組,一組每天吃1mg布美他尼,一組吃安慰劑,3個月后用藥組的孤獨(dú)癥評定量表(CARS)總分降低,社交互動明顯好轉(zhuǎn),安慰劑組則沒變化。

另有研究通過腦部掃描和眼球追蹤發(fā)現(xiàn),ASD患兒長期吃布美他尼后,情緒識別能力變好,大腦中負(fù)責(zé)社會和情感感知的區(qū)域更活躍,還能讓杏仁核激活恢復(fù)正常,看動態(tài)情緒面孔時的自發(fā)注視時間也會增加,這說明它能改善患兒社交中的情緒問題。

根據(jù)現(xiàn)有劑量試驗研究,推薦體重≤25kg的ASD患者0.5 mg/d,口服,分2次服用;體重>25kg的ASD患者0.5 mg/次,口服,每日2次。待不良反應(yīng)穩(wěn)定后可逐漸增加劑量,但不能超過2 mg/d。ASD患兒成年期的轉(zhuǎn)變一般伴隨高比例的精神疾病合并癥,因此建議盡早服用,時間為3~6個月較佳。至于具體服用時間,由于布美他尼半衰期較短,2次服用時間間隔要超過6 h。

2.2 CDK2激酶抑制劑BMS265246

2025年4月8日,清華大學(xué)丁勝教授團(tuán)隊在國際頂級期刊《Immunity》上發(fā)表了一項重磅研究。這項研究不僅首次揭示了自閉癥等腦疾病的關(guān)鍵發(fā)病機(jī)制,更找到了一種可能“精準(zhǔn)修復(fù)大腦失控”的新型藥物。盡管它尚未進(jìn)入臨床階段,但這一科學(xué)突破被學(xué)界稱為“為自閉癥治療裝上了紅外瞄準(zhǔn)鏡”。[4]

研究發(fā)現(xiàn),一個叫MEF2C的基因就像大腦的 “安全控制系統(tǒng)”:正常時,它通過p21蛋白(類似“剎車”)和CDK2激酶(類似“油門”)的平衡,讓小膠質(zhì)細(xì)胞(像“警衛(wèi)”)溫和應(yīng)對外界刺激;要是這個基因有缺陷,“剎車”就失靈了,“油門” 失控,導(dǎo)致細(xì)胞過度活躍。

這時,“警衛(wèi)”會瘋狂釋放炎癥物質(zhì),自閉癥孩子腦中這些物質(zhì)的濃度是正常水平的3倍多。它們像失控的推土機(jī),破壞神經(jīng)細(xì)胞的連接、干擾信號傳遞,這正是孩子出現(xiàn)社交障礙、學(xué)習(xí)困難的重要原因。

找到原因后,團(tuán)隊花了好幾年研究如何阻止這場 “細(xì)胞亂戰(zhàn)”。他們建了個特殊 “檢測平臺”,用熒光標(biāo)記發(fā)炎的小膠質(zhì)細(xì)胞,再通過人工智能分析2404種化合物,最終篩選出代號BMS265246的小分子。它像把特制鑰匙,能精準(zhǔn)“管住” 失控的“油門”(CDK2激酶),把其活性降到安全范圍。

在有MEF2C基因缺陷的自閉癥模型小鼠身上:

- 治療前小鼠會回避同伴,在水迷宮里總迷路,完全像自閉癥的樣子;

- 治療8周后,腦部炎癥消失了,小鼠會主動靠近同伴,找到迷宮出口的時間縮短了70%。更讓人高興的是,這藥沒導(dǎo)致小鼠體重下降、脫發(fā)或血液中毒,安全性不錯。

三、科技輔助干預(yù)與醫(yī)教融合

3.1 EEG-HRV智能穿戴設(shè)備

2025年7月,針對自閉癥譜系障礙(ASD)兒童的早期干預(yù)需求,陽光學(xué)院星語芯援項目團(tuán)隊研發(fā)了一款基于EEG-HRV聯(lián)合分析的智能干預(yù)設(shè)備。[5]

該產(chǎn)品攻克了心理狀態(tài)識別難、傳統(tǒng)設(shè)備佩戴難和個性指導(dǎo)獲取難三大技術(shù)難題,能夠通過腦電(EEG)和心率變異性(HRV)的協(xié)同分析,為自閉癥譜系障礙的孩子提供個性化干預(yù)方案。

3.2 VR虛擬現(xiàn)實技術(shù)

2025年4月,上海市兒童醫(yī)院康復(fù)科研發(fā)了基于VR技術(shù)的學(xué)齡前孤獨(dú)癥兒童認(rèn)知行為訓(xùn)練系統(tǒng)的互動式游戲為基礎(chǔ),包括游戲感知、規(guī)則傳達(dá)、互動溝通、認(rèn)知訓(xùn)練、反應(yīng)抑制和綜合反饋五個部分,可以有效改善自閉癥兒童社交缺陷、重復(fù)刻板行為的核心癥狀以及反應(yīng)抑制能力,在學(xué)齡前孤獨(dú)癥兒童康復(fù)訓(xùn)練中起到積極正向作用。[6]

一開始,醫(yī)生給孩子用的是VR眼鏡,但發(fā)現(xiàn)這種穿戴設(shè)備不適合自閉癥兒童 —— 他們觸覺特別敏感,眼鏡的束縛會讓孩子更緊張、焦躁,甚至抵觸治療,影響訓(xùn)練效果。于是康復(fù)科團(tuán)隊根據(jù)自閉癥患兒的特點(diǎn)和訓(xùn)練需求,反復(fù)試驗修改,最終決定去掉這些“束縛”,讓孩子能在虛擬世界里自由觸摸、奔跑。

據(jù)介紹,這間康復(fù)治療室不僅有“海洋世界”,孩子們還可以踩氣球、打地鼠……結(jié)合VR游戲,這些虛擬的場景讓孩子更有安全感,也更樂于去探索。患兒的游戲感知、規(guī)則傳達(dá)、互動溝通、認(rèn)知訓(xùn)練、反應(yīng)抑制和綜合反饋通過小游戲逐漸得到改善。在傳統(tǒng)康復(fù)課程的基礎(chǔ)上,這種邊玩邊治療的方法,對患兒和家長來說,都更加容易接受。

四、干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)的臨床應(yīng)用

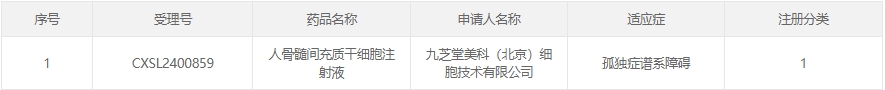

4.1 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞注射液(CXSL2400859)

2025年3月11日,國家藥監(jiān)局藥品審評中心(CDE)公布,人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞注射液(CXSL2400859)正式獲批開展治療卵巢早衰(無生育需求)的臨床試驗。這是我國首個明確針對孤獨(dú)癥譜系障礙(ASD)新藥項目。[7]

該藥物采用健康年輕成人供者的骨髓來源間充質(zhì)干細(xì)胞,通過低氧培養(yǎng)技術(shù)優(yōu)化細(xì)胞活性,形成通用型干細(xì)胞制劑。其生產(chǎn)符合GMP標(biāo)準(zhǔn),且已通過FDA和NMPA的臨床試驗質(zhì)量要求。

臨床前研究表明:注射hBMMSC可改善BTBR小鼠在曠場測試 (OFT)、明暗箱測試 (LBT)、新物體識別 (NOR) 和自由社交測試 (FST) 中的社交缺陷,同時還可顯著減少刻板行為。此外,注射hBMMSC可顯著逆轉(zhuǎn)BTBR小鼠的微生物群豐度變化,尤其是厚壁菌門/擬桿菌門比例。

總體而言,hBMMSC靜脈治療對ASD有有益影響,因為它可以改善社交缺陷并改變微生物群組成。

此次獲批為確證性臨床試驗階段,需進(jìn)一步驗證藥物在人體中的安全性與有效性。此前,該藥物已于2023年6月獲得NMPA的臨床試驗?zāi)驹S可,此次獲批是研發(fā)進(jìn)程的又一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

4.2 臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞治療

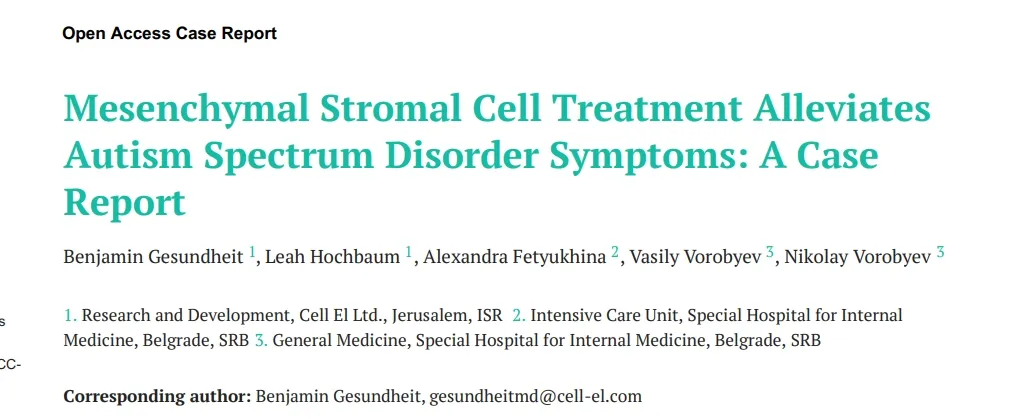

2025年5月4日,以色列干細(xì)胞研究中心發(fā)表了一項間充質(zhì)干細(xì)胞治療一例嚴(yán)重自閉癥伴癲癇及異常腦電圖(EEG)患兒,患兒在5.75-9歲期間接受五次異基因臍帶組織來源的間充質(zhì)干細(xì)胞(MSC)治療的臨床觀察。[8]

患者是一名32個月大的男孩,確診為自閉癥,評分較高(ADOS 23)。他協(xié)調(diào)能力差,走路不到50米就容易累,伴有震顫和運(yùn)動障礙,對周圍環(huán)境無反應(yīng),幾乎不與人互動。18個月時開始出現(xiàn)發(fā)育倒退,逐漸失去說話和溝通能力。基因檢測發(fā)現(xiàn)染色體異常(4q16.3重復(fù)),排除了脆性X綜合征。

在父母知情同意下,一名5歲8個月大的ASD患兒接受了5次異基因間充質(zhì)干細(xì)胞治療(alloMSCT),細(xì)胞來源包括胎盤(PD-MSC)和臍帶(UCD-MSC)。

首次治療:治療后2天患者行為明顯放松并恢復(fù)與兄弟互動,18周后腦電圖恢復(fù)正常且癲癇完全消失;同時,語言能力顯著提升,首次使用完整句子交流并出現(xiàn)自發(fā)對話及社交興趣,停止奶瓶/尿布依賴,體重增長也得到改善。

二次治療:治療后患者運(yùn)動能力顯著提升,可連續(xù)行走15-20分鐘,協(xié)調(diào)動作和獨(dú)立擺動能力恢復(fù),抗癲癇藥物逐步停用;12周后認(rèn)知功能改善,表現(xiàn)為能握筆繪制人物和字母,震顫及運(yùn)動障礙明顯減輕。

三次治療:7歲時患者情緒表達(dá)顯著進(jìn)步,能主動描述身體不適、與陌生人交流、用英語朗讀故事書并參與游戲活動;治療過程中出現(xiàn)短暫發(fā)熱,經(jīng)對癥處理后緩解。

四次治療:焦慮和多動減少,語言能力提升(詞匯量增加、句子延長),社交主動性增強(qiáng),攻擊性降低,能獨(dú)立完成日常任務(wù)(如淋浴、做作業(yè))。

五次治療:6個月后認(rèn)知能力顯著提高,表現(xiàn)為思維清晰、決策成熟、情感表達(dá)豐富;自閉癥評估量表(ATEC)和社交反應(yīng)量表(SRS-2)評分回歸正常范圍。

綜上所述,該案例表明,間充質(zhì)干細(xì)胞移植對嚴(yán)重自閉癥(ASD)合并癲癇和胃腸道問題的兒童有顯著療效。治療后,孩子的自閉癥行為減少、癲癇完全控制、胃腸道癥狀改善,社交和情緒能力也明顯提升,腦電圖恢復(fù)正常。

相關(guān)閱讀:

干細(xì)胞介紹:干細(xì)胞是什么?種類、功效一次看!

傳統(tǒng)治療和干細(xì)胞治療自閉癥,兩者有什么區(qū)別?

沃頓膠間充質(zhì)干細(xì)胞治療自閉癥的療效與安全性怎么樣?能改善核心癥狀嗎?

2025年干細(xì)胞治療自閉癥:全球最新研究與臨床試驗匯總(截至5月)

五、心理與康復(fù)治療的技術(shù)作用

康復(fù)護(hù)理團(tuán)隊

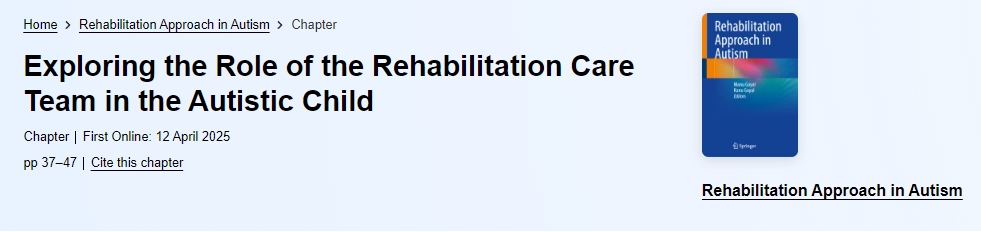

2025年4月12日,《自閉癥的康復(fù)方法》期刊上發(fā)表了一項關(guān)于《探索康復(fù)護(hù)理團(tuán)隊在自閉癥兒童中的作用》的研究成果。研究強(qiáng)調(diào)了康復(fù)過程中采取有凝聚力和綜合性的策略的必要性,能夠營造一個讓自閉癥患者能夠茁壯成長并充分發(fā)揮其潛力的環(huán)境。[9]

研究結(jié)果表明,言語病理學(xué)家、職業(yè)治療師、心理學(xué)家、特殊教育教師及執(zhí)業(yè)醫(yī)師等多領(lǐng)域?qū)I(yè)人士在提供整體護(hù)理時的協(xié)作模式 —— 通過整合不同領(lǐng)域的專業(yè)知識,團(tuán)隊能夠全面滿足患者在溝通、社交情感、感覺運(yùn)動、認(rèn)知及行為等方面的需求。同時,研究著重指出,需根據(jù)每位自閉癥譜系障礙(ASD)患者的獨(dú)特優(yōu)勢與挑戰(zhàn),定制個性化支持計劃。

在教育領(lǐng)域,研究同樣強(qiáng)調(diào)了多學(xué)科團(tuán)隊的重要性,展示了教育工作者、治療師與行為專家之間協(xié)同合作的實踐價值;還特別討論了家庭與學(xué)校環(huán)境保持一致性的意義,倡導(dǎo)家庭與專業(yè)人士建立密切合作關(guān)系。最終,研究再次明確:唯有通過凝聚各方力量的綜合性康復(fù)策略,才能真正為自閉癥患者構(gòu)建起有利于其成長與發(fā)展的支持環(huán)境。

六、腸道-大腦軸干預(yù)

腸道菌群移植手術(shù)

腸道菌群移植,也被稱為糞菌移植,是一種將健康供體的腸道微生物群通過特定方式移植到患者腸道內(nèi)的治療方法。在自閉癥(ASD)的背景下,越來越多的研究表明,ASD患者的腸道菌群組成與健康人群存在顯著差異,且許多ASD患者伴有胃腸道癥狀。

科學(xué)家根據(jù) “腦-腸-經(jīng)絡(luò)” 理論(腸道菌群能通過多種途徑影響大腦功能和行為),推測調(diào)整腸道菌群可能改善自閉癥癥狀。

比如2025年3月,內(nèi)蒙古首次將這種技術(shù)用于兒童孤獨(dú)癥治療。7歲的孤獨(dú)癥患兒小石頭,之前營養(yǎng)不良、發(fā)育遲緩,交流和走路能力差,治療多年沒好轉(zhuǎn),后來在通遼市人民醫(yī)院接受了腸道菌群移植。得益于京蒙協(xié)作,多學(xué)科團(tuán)隊為他制定了個性化方案,用智能微腸鏡完成手術(shù),現(xiàn)在癥狀明顯改善。[10]

據(jù)醫(yī)生介紹,他們創(chuàng)新出“腦 – 腸 – 經(jīng)絡(luò)”多系統(tǒng)協(xié)同治療模式,結(jié)合菌群移植和傳統(tǒng)醫(yī)學(xué),形成“菌-針-藥-心-腦” 五位一體療法。核心是自主研發(fā)的智能微腸鏡系統(tǒng),鏡體直徑僅5毫米,能精準(zhǔn)可視化移植,孩子清醒狀態(tài)下15分鐘就能完成,不用麻醉或嚴(yán)格腸道準(zhǔn)備,治療配合度比傳統(tǒng)方式提高80%以上。

臨床數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)3-5次移植的患兒,核心癥狀改善率達(dá)65%,已完成手術(shù)的5例內(nèi)蒙古患兒中,有3例眼神對視時長從不足3秒延長到15秒以上。

七、綜合治療體系的創(chuàng)新模式

藝術(shù)療法和音樂療法

2024年6月,西班牙科研人員在期刊《Arts Therapies with Children and Youth: Traditional and Innovative Practice》上發(fā)表了一篇關(guān)于《藝術(shù)療法和音樂療法對兒童自閉癥譜系障礙、注意力缺陷多動癥、語言障礙和學(xué)習(xí)障礙的干預(yù):系統(tǒng)評價》的研究成果。[11]

該研究顯示,藝術(shù)治療和音樂療法對學(xué)齡兒童的認(rèn)知、社交等多方面均有成效。其中,音樂療法應(yīng)用更為普遍,多在臨床環(huán)境開展,且針對自閉癥譜系障礙(ASD)的研究最為集中;藝術(shù)治療則有一半研究聚焦于注意力缺陷多動障礙(ADHD)。80%的參與者認(rèn)可這兩種療法的價值及其對不同環(huán)境的適應(yīng)性,但同時也指出需根據(jù)實際需求進(jìn)行調(diào)整。

研究結(jié)果證實,藝術(shù)療法和音樂療法在治療ASD、ADHD、語言發(fā)育障礙及學(xué)習(xí)困難兒童方面具有有效性和良好口碑,尤其在多個發(fā)展領(lǐng)域的改善證據(jù),凸顯了它們的顯著益處。

研究最終結(jié)論認(rèn)為,將這些干預(yù)措施擴(kuò)展到家庭、學(xué)校等場景具有明顯優(yōu)勢,同時也為相關(guān)研究和治療實踐帶來了獨(dú)特的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

結(jié)語

從神經(jīng)調(diào)控技術(shù)的智能化升級到新型藥物的臨床突破,從科技輔助干預(yù)到干細(xì)胞治療的潛力,再到心理康復(fù)與綜合療法的創(chuàng)新,自閉癥治療領(lǐng)域正朝著更精準(zhǔn)、多元的方向發(fā)展。這些研究不僅為改善患者癥狀、提升生活質(zhì)量提供了新希望,也為未來跨領(lǐng)域融合治療奠定了基礎(chǔ),期待通過持續(xù)探索,為自閉癥群體帶來更有效的解決方案。

參考資料:

[1]Liu Z, Zhong S, Ho RCM, et al. Transcranial Pulsed Current Stimulation and Social Functioning in Children With Autism: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2025;8(4):e255776. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.5776

[2]Watanabe, T., Yamasue, H. Noninvasive reduction of neural rigidity alters autistic behaviors in humans. Nat Neurosci 28, 1348–1360 (2025). https://doi.org/10.1038/s41593-025-01961-y

[3]段彩靈,郭嵐敏,周新玉. 布美他尼治療兒童孤獨(dú)癥譜系障礙的研究進(jìn)展[J]. 中華實用兒科臨床雜志,2024,39(8):625-628. DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20230625-00515.

[4]The transcription factor MEF2C restrains microglial overactivation by inhibiting kinase CDK2Hu, Xiaodan et al.Immunity, Volume 58, Issue 4, 946 – 960.e10

[5]https://qiye.eastday.com/n34/u1ai1368302.html

[6]https://www.jingan.gov.cn/rmtzx/003001/20250409/e772d9dd-d4ca-4fe4-869f-6e384cfac41a.html

[7]https://www.cde.org.cn/main/xxgk/listpage/4b5255eb0a84820cef4ca3e8b6bbe20c

[8]Gesundheit B, Hochbaum L, Fetyukhina A, et al. (May 04, 2025) Mesenchymal Stromal Cell Treatment Alleviates Autism Spectrum Disorder Symptoms: A Case Report. Cureus 17(5): e83440. doi:10.7759/cureus.83440

[9]Maini, B. (2025). Exploring the Role of the Rehabilitation Care Team in the Autistic Child. In: Goyal, M., Goyal, K. (eds) Rehabilitation Approach in Autism. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-4162-8_3

[10]https://inews.nmgnews.com.cn/system/2025/03/16/030114425.shtml

[11]Martínez-Vérez, V.; Gil-Ruíz, P.; Domínguez-Lloria, S. Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. Children 2024, 11, 706. https://doi.org/10.3390/children11060706

免責(zé)說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業(yè)觀點(diǎn),不構(gòu)成任何臨床診斷建議!杭吉干細(xì)胞所發(fā)布的信息不能替代醫(yī)生或藥劑師的專業(yè)建議。如有版權(quán)等疑問,請隨時聯(lián)系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信