類風濕性關節炎(RA)是一種全身性自身免疫性疾病,其特征是關節慢性炎癥和骨質破壞。傳統抗風濕藥物由于全身給藥、靶向性差等原因,治療效果不理想,且副作用較大,包括骨髓抑制、肝腎功能損害、惡性腫瘤等。因此,間充質干細胞(MSC)參與的治療被提議用于類風濕關節炎的治療,因為它們具有免疫抑制和組織修復作用。該綜述總結了間充質干細胞參與通過抑制炎癥和促進組織再生治療RA的進展,并預測了其潛在的臨床應用。

間充質干細胞–類風濕性關節炎的新治療策略

簡介:類風濕性關節炎(RA)是一種自身免疫性疾病,全球患病率超過1%。患者多為中老年人,女性患病率高于男性。滑膜和關節炎癥導致RA骨質破壞和畸形。RA的發病機制涉及促炎細胞因子和免疫系統的激活。各種免疫細胞產生許多促炎細胞因子,導致關節和滑膜炎癥。

目前,治療RA常用的藥物有糖皮質激素(GC)、非甾體類抗炎藥(NSAID)、緩解病情抗風濕藥(DMARD)以及腫瘤壞死因子(TNF)抑制劑等生物制劑。然而,傳統的類風濕性關節炎藥物通常只是通過減輕疼痛和炎癥來緩解癥狀,并不能消除病因,因此效果并不理想。不到一半的RA患者處于緩解期,10%–15%發展為難治性RA。此外,傳統藥物治療RA缺乏特異性且需要高劑量,會導致一系列副作用。例如,高劑量的GC可能導致庫欣綜合征、高血壓和糖尿病。

鑒于傳統治療藥物的缺點,間充質干細胞(MSC)因其免疫調節特性和組織再生能力而受到越來越多的關注。間充質干細胞具有低免疫原性和歸巢特性,可定向遷移至受損組織或炎癥部位。

作為一種多組織來源的細胞,間充質干細胞可以很容易地從許多組織中分離出來。MSC的多能分化特性使其在再生醫學中得到廣泛應用。此外,間充質干細胞通過直接接觸、分泌可溶性因子或細胞外囊泡來調節免疫、抑制炎癥。因此,當用于RA治療時,MSCs可調節免疫、抑制炎癥,并分化為成骨細胞和軟骨細胞以修復受損的關節組織(方案1)。

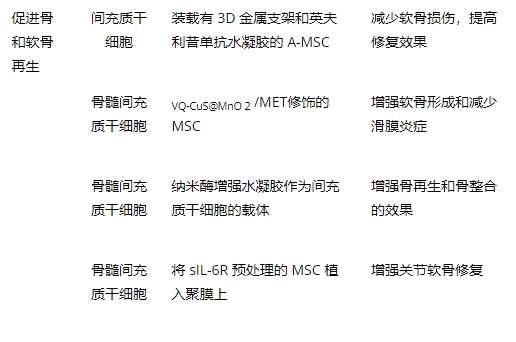

本文討論了間充質干細胞通過抑制炎癥和促進組織修復在類風濕關節炎治療中的應用,如表1所示,并對其潛在的臨床應用前景進行了展望。

干細胞治療類風濕關節炎的關鍵機制之一-抑制炎癥

RA是一種自身免疫性疾病,其發病機制涉及先天免疫、獲得性免疫、細胞因子和細胞內信號傳導。MSC的抗炎作用是通過與免疫細胞相互作用來實現的。細胞間接觸、旁分泌作用和細胞外囊泡介導免疫調節過程。MSCs產生一系列參與免疫調節軸的可溶性因子,如轉化生長因子-β1(TGF-β1)、前列腺素E-2(PGE-2)、肝細胞生長因子(HGF)、吲哚胺吡咯2 、3-雙加氧酶 (IDO)、一氧化氮 (NO) 和白細胞介素 10 (IL-10)。

盡管一般認為MSCs的免疫調節功能主要由可溶性因子實現,但MSCs衍生的細胞外囊泡(MSC-EVs)也介導免疫調節反應。EV是涂有磷脂雙層的納米囊泡,可將生物活性分子從親代細胞轉移到受體細胞,例如蛋白質、脂質和核苷酸。MSC-EV是內體衍生的囊泡,大小為100-200nm。MSC-EV既不表達主要組織相容性復合體分子,也不表達共刺激分子。此外,MSC-EVs抑制活化T細胞的發育,同時促進調節性 T細胞 (Treg) 的產生。此外,MSC-EVs抑制B細胞增殖、分化和免疫球蛋白產生。在先天免疫中,MSC-EV促進M2巨噬細胞極化,減少促炎細胞因子,增強抗炎細胞因子。

干細胞治療類風濕關節炎的關鍵機制之一-促進組織再生

RA是一種全身性多關節炎,可能對骨骼和關節軟骨造成進行性損傷。RA的一個主要特征是骨侵蝕。骨侵蝕主要以三種形式發生:關節邊緣和軟骨下骨的局部骨侵蝕、發炎關節周圍的骨侵蝕和骨質疏松。骨侵蝕發生在RA發病早期,有時發生在診斷后幾周。超過10%的患者在發病8周后出現骨侵蝕,60%在發病1年后出現骨侵蝕。

RA患者的骨侵蝕隨著疾病的進展而發展,導致關節損傷和功能障礙。組織修復機制主要包括兩個方面。首先,間充質干細胞通過旁分泌作用下調破骨細胞生成和促炎細胞因子,并抑制RA中的骨和軟骨侵蝕。其次,間充質干細胞直接分化成成骨細胞和軟骨細胞以替代受損的關節組織。

干細胞治療類風濕關節炎的臨床試驗

RA治療仍然是一個重大挑戰。盡管有幾種常規藥物可供使用,但它們的治療效果有限,并且常常伴有一系列副作用,如肝腎功能損害和感染風險。過去幾年間間充質干細胞在RA臨床前和小規模臨床試驗中顯示出有希望的結果。以下是過去十年間間充質干細胞治療RA的代表性臨床試驗(表2)。

| 間充質干細胞的來源 | 注冊 | 治療 | 階段 | 參考 |

|---|---|---|---|---|

| 間充質干細胞 | 172名患者 | DMARDs,含/不含4.0×107個細胞/患者,靜脈注射 | 一期/二期 | [ 154 ] |

| 間充質干細胞 | 64名患者 | 2.0×107個細胞/患者,靜脈注射 | 一期/二期 | [ 155 ] |

| 間充質干細胞 | 9名患者 | 2.5×107、5.0×107或 1.0×108細胞/患者通過靜脈輸注 | 第一階段 | [ 156 ] |

| 間充質干細胞 | 105名患者 | 1.0×106細胞/公斤體重 (BW) 通過靜脈輸注 | 一期/二期 | [ 157 ] |

| 間充質干細胞 | 63名患者 | 1.0×106個細胞/(kgBW),通過靜脈輸注,有/無肌內輸注IFN-γ | 一期/二期 | [ 39 ] |

| 骨髓間充質干細胞 | 9名患者 | 1.0×106個細胞/(kgBW) 通過靜脈輸注 | 第一階段 | [ 158 ] |

| 骨髓間充質干細胞 | 30名患者 | 42±4.0×106細胞膝內注射 | 一期/二期 | [ 159 ] |

| 間充質干細胞 | 53名患者 | 1、2或4.0×106個細胞/(kgBW)靜脈輸注3次 | 一期/二期 | [ 160 ] |

| 間充質干細胞 | 15名患者 | 2.0×108細胞/患者,靜脈輸注 | 一期/二期 | [ 161 ] |

這些試驗探索了MSC的不同來源、劑量和患者群體。許多試驗主要集中于評估間充質干細胞治療RA的安全性和可行性。在這些臨床試驗中,UC-MSCs是最常用的。

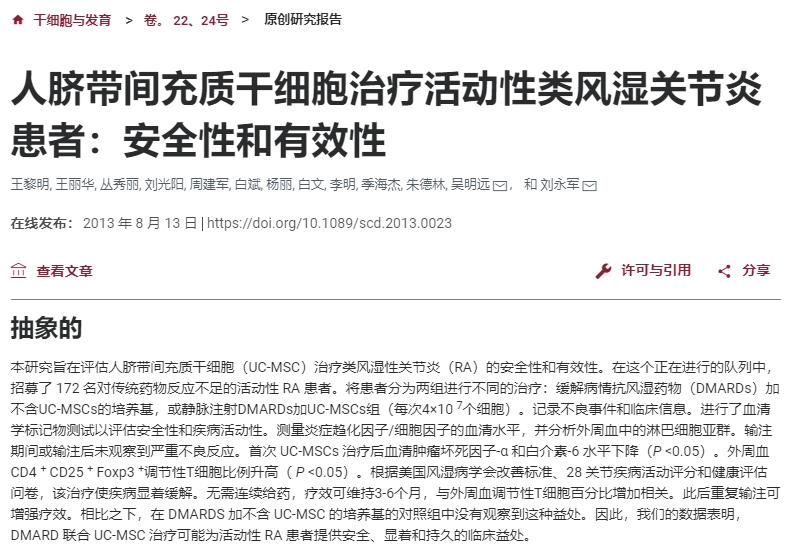

2013年,王等人進行了兩項研究。一項研究納入了172名RA患者。患者接受DMARD聯合同種異體UC-MSC(2.0×107/患者),并單獨使用DMARD作為對照。治療后8個月內未觀察到嚴重不良反應。聯合治療組臨床評分及血清炎癥因子水平優于對照組。另一項研究納入了64名RA患者,在接受相同治療后觀察了三年。同樣,患者的病情也明顯好轉,并且沒有出現嚴重的不良反應。

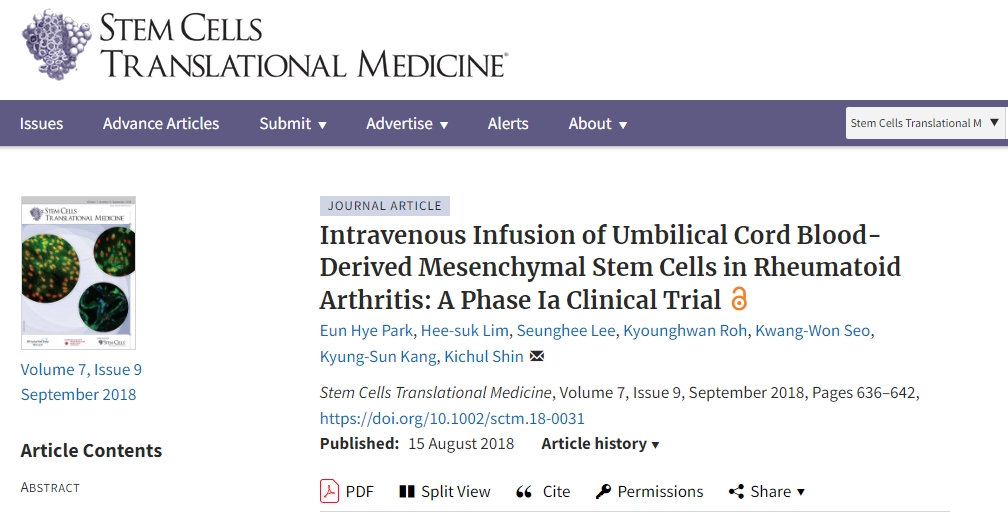

2018年,Park等人將9名RA患者分為三組,接受不同濃度的UC-MSC靜脈輸注。三組患者分別接受2.5×107、5.0×107或1.0×108UC-MSCs靜脈輸注。治療后未見明顯毒性反應。此外,受試者的血清炎癥因子和關節疾病活動評分均下降。需要注意的是,MSCs濃度越高,治療效果越好。

2020年,中國重慶陸軍軍醫大學大坪醫院干細胞與再生醫學科發表了一項研究論文,文獻綜述表明63名難治性RA患者接受了聯合或不聯合IFN-γ的UC-MSC治療。有趣的是,間充質干細胞加干擾素γ治療組的患者比非聯合治療組的患者有更高的反應率。綜上所述,這些研究再次提示MSCs的治療效果與某些炎癥因子之間可能存在“許可”關系。此外,間充質干細胞表現出的不同治療效果可能與患者之間的差異有關。

除臍帶外,間充質干細胞也來自骨髓。

在一項研究中,9名難治性RA患者接受了1.0×106BM-MSCs/kg靜脈輸注。12個月隨訪后,患者臨床評分明顯下降,Treg/Th17比例上升。

2018年,伊朗馬什哈德醫科大學風濕病研究中心在一項研究中,30名RA患者被隨機分配到治療組或安慰劑組。將 BM-MSC注射到15名RA患者的膝蓋中。經12個月隨訪,未發現不良反應。此外,患者的臨床表現也得到改善。總之,MSCs靜脈注射和局部注射均取得了良好的臨床效果。然而,RA是一種累及多個關節的全身性疾病,全身注射更有利于MSC到達受影響的關節。因此,臨床試驗中靜脈注射比局部注射更常見。

總體而言,這些研究報告表明,間充質干細胞療法治療類風濕關節炎似乎是安全的,幾乎沒有明顯的不良反應。患者通常能很好地耐受間充質干細胞輸注。雖然出現了令人鼓舞的療效跡象,但在顯著改善RA臨床癥狀方面,結果通常不盡相同。使用間充質干細胞治療后,疾病活動度評分得到改善,炎癥指標下降,關節功能增強。然而,這些效果在不同的試驗和患者身上各不相同。

挑戰及展望

此外,確定間充質干細胞治療風濕性關節炎的最佳劑量和給藥途徑仍是一項持續的挑戰。人們使用了不同的劑量和途徑來輸送間充質干細胞,但最有效的方法尚未確定。該研究使用了不同來源的間充質干細胞,如骨髓、脂肪組織和臍帶。

不同來源的間充質干細胞的特性和療效可能各不相同,選擇何種間充質干細胞來源可能會影響治療效果。不同來源的間充質干細胞可使治療策略具有靈活性,但優化方案并了解每種來源的具體益處和局限性對于推進基于間充質干細胞的RA治療仍然至關重要。

研究人員還探索了間充質干細胞療法與其他療法(如DMARDs)的結合,以評估協同作用并改善治療效果。雖然間充質干細胞與現有的RA治療方法相結合在理論上很有前景,但要驗證這些組合療法的有效性、安全性和長期療效,還需要更可靠的臨床證據。需要進行更多高質量的研究,以確定最有效、最安全的組合方案。此外,患者的特異性因素(如病程、嚴重程度和個體免疫反應)可能會影響對間充質干細胞療法的反應。了解這些因素對于確定RA治療的最佳候選者至關重要。

總的來說,在臨床前研究中,應該探索更多的方法來提高間充質干細胞在RA治療中的抗炎和組織修復潛力。間充質干細胞在RA治療中的臨床應用和推廣需要通過標準化的治療方案、大規模的臨床研究和安全性監測來解決其困難和挑戰。

結論

總之,間充質干細胞參與的策略因其優異的抗炎和組織修復能力而成為治療RA的一種有前途的治療方式。通過探索間充質干細胞與類風濕關節炎炎癥微環境之間的相互作用機制,研究人員將開發更多的策略來改善間充質干細胞的功能。盡管間充質干細胞的大規模臨床應用和推廣還存在許多問題有待解決,但在可預見的未來,間充質干細胞將在RA的臨床治療中發揮更重要的作用。

參考資料:C. Li, Y. Sun, W. Xu, F. Chang, Y. Wang, J. Ding, Mesenchymal Stem Cells-Involved Strategies for Rheumatoid Arthritis Therapy. Adv. Sci. 2024, 2305116. https://doi.org/10.1002/advs.202305116

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請及時跟本公眾號聯系,我們將在第一時間處理。

掃碼添加微信

掃碼添加微信