腦癱是由胎兒或嬰幼兒期腦損傷引起的運動功能障礙綜合征,常伴隨認知、感知覺及交流障礙。傳統治療以康復訓練為主,但存在見效慢、易復發等局限。

干細胞療法因其再生修復潛力成為近年研究熱點,通過替代損傷細胞、分泌營養因子、調節免疫等機制,為腦癱治療提供新方向。本文結合最新臨床證據與技術進展,系統解析干細胞治療腦癱的技術成熟度與發展前景。

干細胞治療腦癱:技術成熟度評估與未來臨床應用前景

一、干細胞療法治療腦癱的技術原理

干細胞治療腦癱的核心機制已得到廣泛驗證,主要包括:

- 神經修復與再生:干細胞(如間充質干細胞MSCs、神經干細胞NSCs)可分化為神經元、星形膠質細胞等,替代損傷的腦組織。

- 免疫調節與抗炎:干細胞通過分泌IL-10、TGF-β等抗炎因子,抑制小膠質細胞活化,減少炎癥介導的繼發性神經損傷(如IL-6、TNF-α水平下降)。

- 血管新生與代謝改善:通過釋放VEGF等因子促進缺血區域血供恢復,提升腦組織能量代謝。

相關閱讀:干細胞治療腦癱的5大原理機制:它們能否給腦癱帶來治愈曙光?

二、臨床進展與技術成熟度

多項隨機對照試驗(RCT)驗證了干細胞治療的安全性與有效性:

2.1 臨床療效和安全性證據

2025年5月,國際腦癱聯盟研究所在國際知名期刊《cells》上發表了一篇關于《間充質干細胞治療腦癱的臨床證據:范圍審查及對粗大運動療效的薈萃分析》的研究成果。本次研究共納入30份已發表的報告和10份已注冊的試驗,涉及 1292名接受MSC治療的腦癱患者。

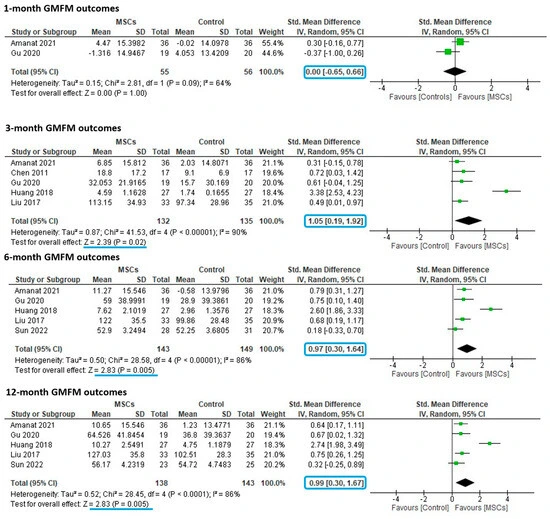

1.薈萃分析結果(GMFM評分)

納入研究:8項對照研究納入分析,其中6項提供完整數據可用于薈萃分析。

時間點與療效:

- 1個月:有輕微改善,無顯著改善,僅2項研究參與分析。

- 3個月:MSC組GMFM評分較對照組顯著提升,效應量達中等偏大。

- 6個月:效應量進一步增強,提示MSC治療在6個月內持續促進運動功能恢復。

- 12個月:長效性顯著,表明MSC的神經修復作用具有長期穩定性。(見圖1)

2.安全性評估

總體安全:所有報告研究均未發現任何嚴重不良事件(SAEs)。

常見不良反應:

- 靜脈注射:發熱、腹瀉、嘔吐、呼吸困難(輕度、短暫)。

- 鞘內注射:發熱、煩躁、頭痛、腰痛、嘔吐、惡心、腦膜刺激征(與腦脊液壓力變化相關)。

免疫反應:2例受試者出現無癥狀供體特異性抗HLA I類抗體,需長期監測。

研究表明,MSC治療腦癱患者在3-12個月顯著改善粗大運動功能(GMFM),但短期(1個月)效果不明顯,需結合康復訓練增強療效。在安全性方面,未觀察到嚴重不良事件,僅出現輕度、短暫性輸注反應,且所有不良反應均在數日內自行緩解,表明干細胞療法是安全的。

2.2 12年的長期隨訪驗證干細胞療法的療效和安全性

2014年,哥倫比亞科研人員在行業期刊《Journal of Cell Science & Therapy》上發表了一篇關于《人類胚胎干細胞療法在患有皮質視覺障礙的腦癱兒童中的應用:40例患者的病例系列》的臨床研究。

本次研究納入了40名伴有視力障礙的腦性癱瘓(CP)患者,年齡分布為0-16歲,并進行了12年的隨訪。研究結果發現:

1.視力改善結果

總體療效:治療結束后(331個治療日),39/40例患者視力顯著改善(NFS評分至少提升1級),僅1例無變化。

- 恢復正常視力(NFS 5):27例;

- 可看清25cm內物體(NFS 4):10例;

- 圖像模糊或光感:3例(NFS 3或1)。

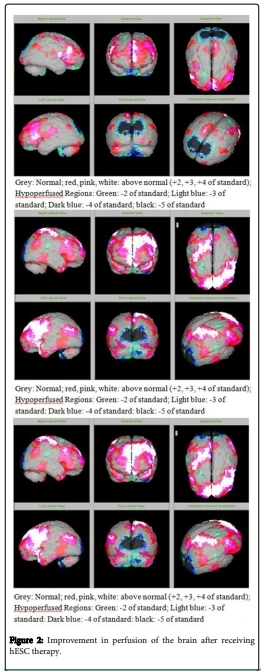

典型案例:一名13歲CP患者(NFS 1級)經hESC治療后,視力恢復至可閱讀15cm以上距離,認知能力、發音能力及協調能力顯著提升,SPECT掃描顯示腦灌注改善。

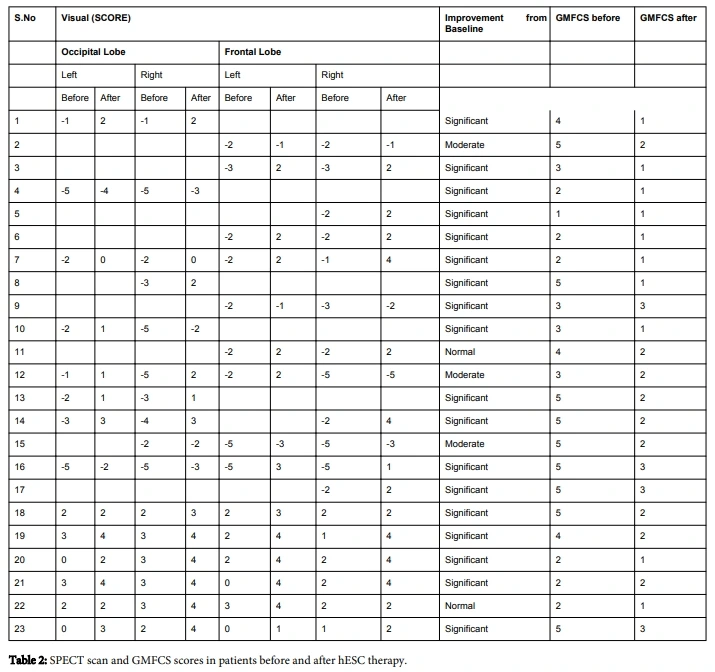

2.SPECT掃描結果

基線狀態:23例患者接受SPECT掃描,均存在額葉/枕葉低灌注(5例僅枕葉,7例僅額葉,11例雙葉)。

治療后改善:

- 灌注恢復正常:2例;

- 顯著改善(>60%):18例;

- 中度改善(30-60%):3例。

關聯性:所有治療前嚴重低灌注患者(額葉+枕葉)均出現不同程度改善,且GMFCS評分同步提升。(見圖2、3)

3.安全性評估

不良事件:研究期間未報告任何不良事件,包括畸胎瘤、免疫排斥或感染。

監測措施:

- 所有患者未使用免疫抑制劑;

- 定期檢查生命體征、血液指標(全血細胞計數)及注射部位;

- 通過MRI、SPECT等影像學手段評估安全性。

長期隨訪:hESC移植已超過12年,無遲發性并發癥,進一步驗證其安全性。

綜上所述,本研究證實干細胞療法移植對腦癱患者具有長期顯著改善作用以及安全性,且治療過程安全可靠,無免疫排斥或腫瘤風險。

2.3 干細胞治療腦癱的多途徑探索

干細胞治療腦癱的研究已從單一技術路徑擴展至多維度探索,涵蓋靜脈輸注、鞘內注射以及鼻腔給藥等不同途徑。其中其中,鼻腔給藥(如神經干細胞鼻貼劑)近年來成為研究熱點,其通過無創方式實現靶向輸送,僅出現低熱、鼻出血等輕微AE,且可控性佳,尤其適合兒童患者。

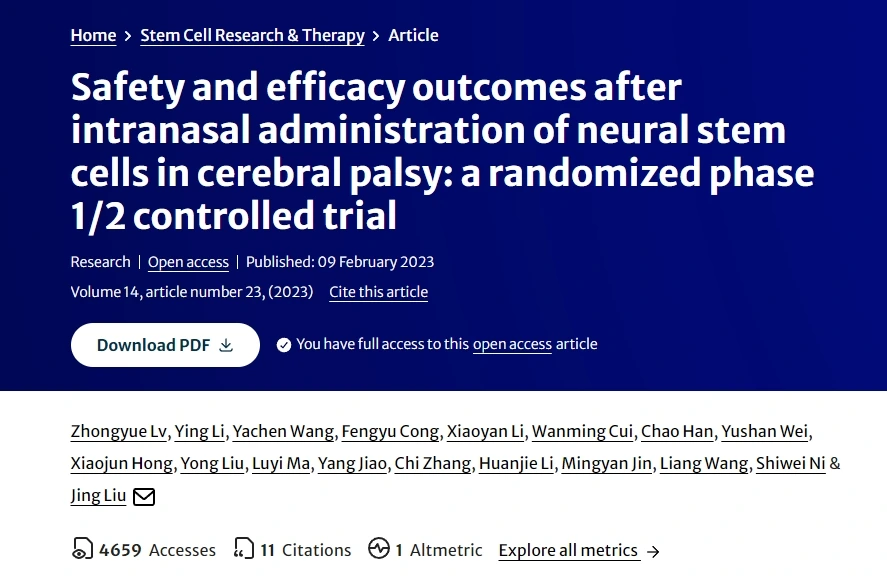

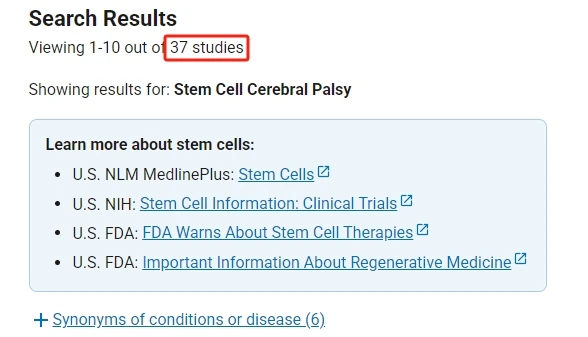

2023年,國際期刊《Stem Cell Research & Therapy》上發表了一篇我國研究人員進行的《腦癱患者鼻腔內注射神經干細胞的安全性和有效性結果:一項隨機1/2期對照試驗》的臨床研究成果。

共有25名3至12歲的腦癱患者被隨機分配到治療組(n=15),該組接受鼻腔內輸注負載神經干細胞的鼻貼和康復治療,或對照組(n=10)僅接受康復治療。臨床前期發現:

療效顯著:治療組在自理能力(ADL評分提升32.7%)和粗大運動功能(GMFM-88總分提升36%)方面顯著優于對照組,且改善迅速:

- 早期改善(1個月):站立(GMFM-D)、步行/跳躍(GMFM-E)及ADL評分顯著提升;

- 中期進展(3個月):表達能力(EAS)和粗大運動整體功能(GMFM-TOTAL)進一步改善;

- 長期穩定(6個月后):社交技能(SS)增強,早期獲益持續;

- 精細動作延遲改善(24個月):手部功能(FMFS)最終顯著提升。(見圖4)

其他獲益:治療組睡眠質量(SDSC評分)改善,而對照組無變化。

安全性:在為期24個月的研究期間,共有25例患者接受了神經干細胞聯合康復治療或單純康復治療。在整個隨訪期內,未觀察到與鼻腔給藥治療或神經干細胞移植相關的嚴重不良反應。所記錄的不良事件主要為輕度至中度(I級和II級),且多為短暫性,持續時間從數小時到3天不等。具體而言,在治療組中僅發生了4例不良反應。

綜上所述,研究結果表明,神經干細胞移植治療腦癱1個月后自理、站立及行走能力明顯提升;3個月時語言表達和大動作(如抓握、坐姿保持)顯著改善;6個月后社交能力提高且效果持續穩定,表明該療法能長期改善患兒運動、語言及生活能力。

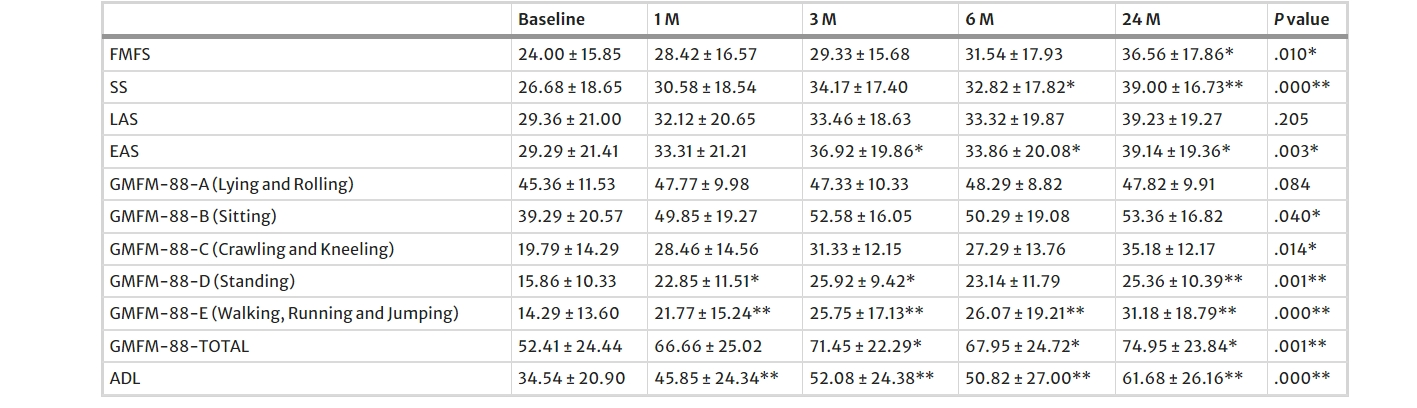

2.4 臨床轉化進展

截止2025年5月15日,在美國國立衛生研究院的最大臨床試驗注冊庫clinicaltrials.gov網站上注冊的有關干細胞治療腦癱的臨床研究項目達到37項,已完成的達到13項(占35.1%),其余24項處于進行中或招募階段。從試驗階段分布來看:

- Ⅰ期試驗(安全性與劑量探索):15項(40.5%),聚焦于評估干細胞治療的安全性、耐受性及最佳給藥方案;

- Ⅱ期試驗(療效初步驗證):19項(51.4%),主要探索不同干細胞類型(如臍帶間充質干細胞、神經干細胞)對運動功能、認知行為等指標的影響;

- Ⅲ期試驗(大規模療效確認):2項(5.4%),均為多中心隨機對照試驗,旨在通過標準化方案驗證長期療效與安全性,推動療法向監管審批邁進。

2.4 標準化與政策支持

中國在該領域的戰略布局與全球同步,并通過政策驅動加速產業化進程。干細胞醫療已被正式納入《“健康中國2030”規劃綱要》和《“十四五”國家科技創新規劃》兩大國家級戰略文件:

- 《“健康中國2030”規劃綱要》 明確提出發展干細胞與再生醫學,將其列為健康產業核心支柱,強調通過技術創新提升重大疾病診療水平;

- 《“十四五”國家規劃》 進一步細化實施路徑,明確將干細胞治療、特異性免疫球蛋白、基因治療產品及免疫細胞治療列為重點攻關方向,并配套設立專項研發基金、審批綠色通道及臨床轉化平臺。

政策紅利推動下,中國干細胞產業呈現三大特征:

- 國際競爭:中國企業正加速參與全球干細胞技術競爭,例如中國自主研發的干細胞藥物“注射用rhPDGF-BB”已獲FDA臨床試驗批件,標志著我國干細胞研發能力躋身國際前列。

- 技術突破:截至2024年,國內已有超過150項干細胞臨床試驗注冊,涵蓋糖尿病足、心肌梗死、阿爾茨海默癥等難治性疾病,部分研究(如臍帶間充質干細胞治療膝骨關節炎)已進入III期臨床;

- 產業生態:產業鏈上下游協同加速,上游采集存儲(如臍帶血庫)、中游藥物研發(如北科生物、冠昊生物)、下游醫療應用(如解放軍301醫院干細胞中心)形成完整閉環,市場規模預計2025年突破千億;

三、未來發展方向

干細胞治療腦癱已從實驗室研究進入臨床轉化階段,未來將在技術創新、適應癥拓展、產業化落地及政策支持等方面持續突破。以下是其未來發展的主要方向:

3.1 技術更精準

個性化治療:通過患者的皮膚或血液細胞,生成專屬干細胞,減少排斥反應。

3D打印技術:用3D打印的支架幫助干細胞更好地在大腦中存活和修復。

智能遞送:開發納米顆粒或磁性技術,讓干細胞精準到達損傷部位。

3.2 治療范圍更廣

從腦癱到其他疾病:干細胞技術可能擴展到治療帕金森、脊髓損傷等疾病。

分型治療:根據腦癱的不同原因(如缺氧、遺傳問題),選擇最適合的干細胞類型。

3.3 成本更低、治療更快

現成藥物:研發“現貨型”干細胞藥物(類似現成藥),無需等待個性化制備,降低成本。

自動化生產:用機器標準化生產干細胞,減少人工操作和費用。

3.4 政策與監管支持

全球合作:推動中美歐等國家統一監管標準,加速藥物審批。

醫保覆蓋:爭取將干細胞治療納入醫保,讓更多患者負擔得起。

未來展望:干細胞治療腦癱有望在5-10年內成為常規療法,幫助更多患者改善生活質量。隨著技術進步和政策支持,治療將更安全、高效、普及。

結語

干細胞療法有望在5-10年內成為腦癱一線治療方案,尤其是重癥患者的“功能重建”手段。隨著技術迭代與政策支持,未來可能實現從“癥狀控制”到“神經修復”的轉變,腦癱治療將迎來更精準、安全的時代,為全球數百萬患兒開啟康復新篇章。

相關閱讀:神經干細胞移植VS其他療法:腦癱治療的優劣全面對比

參考資料:

Paton, M.C.B.; Griffin, A.R.; Blatch-Williams, R.; Webb, A.; Verter, F.; Couto, P.S.; Bersenev, A.; Dale, R.C.; Popat, H.; Novak, I.; et al. Clinical Evidence of Mesenchymal Stromal Cells for Cerebral Palsy: Scoping Review with Meta-Analysis of Efficacy in Gross Motor Outcomes. Cells 2025, 14, 700. https://doi.org/10.3390/cells14100700

Shroff G, Das L (2014) Human Embryonic Stem Cell Therapy in Cerebral Palsy Children with Cortical Visual Impairment: A Case Seriesof 40 Patients. J Cell Sci Ther 5: 189. doi:10.4172/2157-7013.1000189

Lv, Z., Li, Y., Wang, Y. et al. Safety and efficacy outcomes after intranasal administration of neural stem cells in cerebral palsy: a randomized phase 1/2 controlled trial. Stem Cell Res Ther 14, 23 (2023). https://doi.org/10.1186/s13287-022-03234-y

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信