肝硬化被稱為“沉默的殺手”。它往往在早期沒有明顯癥狀,卻可能在幾年甚至幾十年后突然爆發為肝功能衰竭或肝癌。

對很多患者來說,當常規藥物和支持治療已難以控制病情時,就會面臨兩種選擇:肝移植,或者寄托新希望的干細胞療法。

那么,這肝移植與干細胞治療兩種方式究竟該如何取舍?哪種更適合肝硬化的患者?本文將為您進行系統對比,幫助理性權衡。

干細胞療法vs肝移植:肝硬化的兩種選擇,哪種治療效果更好?

一、肝硬化與傳統治療

肝硬化本質是肝臟 “自我修復” 失控的結果——長期炎癥或損傷導致肝細胞壞死,纖維組織過度增生,最終引發肝功能衰竭、腹水、消化道出血甚至肝癌。我國約70%的肝硬化由乙肝病毒感染引起,酒精性與代謝性因素近年也呈上升趨勢。

面對這樣的疾病過程,現有的治療手段更多是“緩解”而非“逆轉”。傳統治療主要包括抗病毒藥物、護肝藥、利尿劑、營養支持等,這些方法雖然能延緩進展、減輕癥狀,但無法逆轉已經發生的肝纖維化,更無法從根本上恢復肝臟功能。

正因為如此,尋找更有效的治療方式就顯得尤為迫切。

二、肝移植:目前的“終極方案”

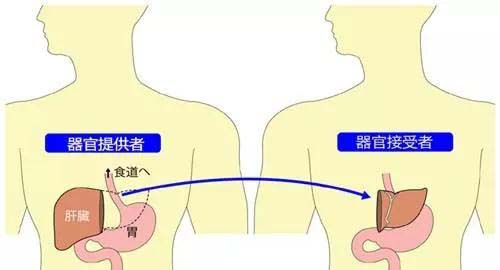

在目前所有治療手段中,肝移植被公認為終末期肝病的根治性選擇手術通過將病變肝臟替換為健康肝臟,使患者重新獲得正常的肝功能。自1963年世界首例原位肝移植成功以來,該技術已逐步成熟,如今在全球范圍內被廣泛應用。

肝移植的優勢??在于其根治性強,能夠直接替換整個受損肝臟。新肝臟可恢復合成蛋白、解毒、代謝等完整功能。術后大多數患者能夠恢復正常活動,長期生存率也相對較高。

然而,肝移植面臨諸多嚴峻挑戰:

- ??供體短缺??:供肝嚴重稀缺,許多患者在漫長等待中遺憾離世;

- ??手術風險高??:肝移植是外科手術中風險最大、難度最高的手術之一,涉及多器官綜合治療。術中可能誘發心臟問題,術后可能出現腹腔滲血、動脈血栓等并發癥;

- ??排異反應與免疫抑制??:術后患者需要終身服用免疫抑制劑(如他克莫司、環孢素等),這可能引起腎功能損害、高血壓、高血糖等副作用,并增加感染風險;

- ??經濟負擔重??:手術及術后長期抗排異維護的費用動輒數十萬甚至上百萬,對大多數家庭來說也是沉重負擔。

正因如此,雖然肝移植是目前最有效的“終極方案”,但并非所有患者都能等到、承受得起或順利挺過這一過程。這也是為什么近年來,越來越多人開始關注一種新的方向——干細胞療法。

三、干細胞療法:新興希望

干細胞療法近年來逐漸進入人們視野。其原理是通過將干細胞輸注入體內,修復受損的肝細胞、促進肝臟微環境改善,從而延緩纖維化進展、提升肝功能。

隨著臨床研究的不斷推進,它逐漸被視為一種有潛力改變肝硬化治療格局的新希望。

3.1 干細胞治療的作用機制

干細胞療法被寄予厚望,是因為它們具備獨特的生物學特性,可以在一定程度上修復肝臟損傷:

- 促進肝細胞再生:干細胞可分化為肝細胞樣細胞,替代受損或死亡的肝細胞,重建肝功能。

- 調節炎癥反應:干細胞能釋放免疫調節因子,抑制慢性炎癥,減緩纖維化進程。

- 改善微環境:通過分泌生長因子和細胞外囊泡,干細胞能夠促進血管生成、改善局部血流,為肝組織修復創造條件。

總體而言,干細胞既可直接“修復”肝細胞,又能改善肝臟微環境,為肝功能恢復提供雙重支持。

3.2 臨床療效與數據支持

大量的臨床研究證實了干細胞治療肝硬化的有效性和安全性。??患者在接受治療后多項關鍵指標呈現積極改善??:

2021年11月10日,湖北省黃岡市中心醫院聯合華中科技大學同濟醫學院武漢市中心醫院在期刊《實用肝臟病雜志》上發表了一篇關于《自體骨髓干細胞經肝動脈肝內移植治療失代償期乙型肝炎肝硬化患者療效研究》的臨床研究案例。[1]

研究發現,在治療24w末,研究組血清總膽紅素水平、血清透明質酸、Ⅲ型前膠原和Ⅳ型膠原水平,顯著低于對照組。血清白蛋白、血清前白蛋白水平、外周血CD3+和CD4+細胞百分比及CD4+/CD8+比值,顯著高于對照組。

此外,研究組Child-Pugh評分為(7.8±1.7)分,顯著低于對照組,MELD評分為(14.3±2.8)分,顯著高于對照組。

臨床結果表明,采用自體骨髓干細胞經肝動脈肝內移植治療失代償期乙型肝炎肝硬化患者可有效改善肝功能,安全,值得臨床進一步驗證。?

2024年1月,寧波市第二醫院在期刊《Alternative medicine health》上發布了一篇《自體外周血干細胞移植治療乙肝失代償期肝硬化患者的遠期療效及安全性臨床研究》的研究結果。[2]

本次研究回顧性分析2011年1月至2012年12月確診為失代償期乙肝肝硬化患者的84例資料。根據治療方法分為移植組(34例,在藥物治療基礎上行自體外周血干細胞移植)和綜合藥物治療(50例,單純行CMT)組(50例)。

- 隨訪10年,移植組總生存率(OS)明顯高于CMT組。

- 移植組在治療早期4~12周時白蛋白(ALB)、凝血酶原時間(PT)、吲哚菁綠15分鐘滯留時間(ICG R15)依次明顯改善,治療48周時聲輻射力脈沖(ARFI)指數和脾臟長度明顯縮短。

- 與CMT組相比,移植組在隨后8年的隨訪中ALB和PT水平持續恢復并穩定在正常或低危水平。

- 移植組10年肝細胞癌(HCC)患病率明顯低于CMT組。

- 此外,自體外周血干細胞移植顯著減少了腹水,并且在自體外周血干細胞移植期間未發生任何重大不良事件。

根據臨床證據,自體外周血干細胞移植是一種安全有效的失代償性乙型肝炎肝硬化治療方法,長期預后良好,無重大不良事件。

2025年1月6日,臺灣臺北國防醫學中心三軍總醫院在行業期刊《干細胞研究與治療》上發表了一篇名為《間充質干細胞療法改變肝病治療格局:當前臨床試驗回顧》的研究成果。[3]

本綜述深入探討了基于間充質干細胞(MSC)治療慢性和終末期肝病治療的最新進展(包括肝硬化),并重點介紹了當前的臨床試驗。

臨床試驗表明,間充質干細胞(MSC)已成為治療肝硬化/終末期肝病的重要探索方向,目前約有30多項試驗在開展。

已有發表結果顯示出明確的積極信號:

在一項編號NCT01741090的小型研究(11例完成隨訪的酒精性肝硬化患者)中,54.5%的患者在組織學上纖維化得到了改善,90.9%的患者肝功能有明顯好轉,相關纖維化標志物顯著下降且未見嚴重不良事件;

另一項隨機對照試驗(NCT01729221,40例HCV相關肝硬化)報道,接受自體骨髓MSC輸注的患者中約54%肝酶接近正常,白蛋白、膽紅素和凝血指標等合成功能指標也有顯著改善。

總體來看,MSC治療在改善肝合成功能與減輕纖維化方面顯示出可觀潛力且安全性良好,但樣本量有限、隨訪時間短,仍需更大規模、長期隨訪的隨機對照研究來確認療效并優化給藥方案。

3.3 干細胞療法的局限性

綜上所述,干細胞治療肝硬化的研究取得了顯著的進展,但仍面臨諸多挑戰:

1. 技術門檻高,風險尚未完全解決?:干細胞定向分化、存活整合及免疫排斥問題待解,此外可能出現短期不良反應,如發熱、注射部位反應等。

2.治療費用高昂?:單次治療成本達幾萬元,長期康復監測費用疊加,且未納入醫保,普通患者負擔沉重。

3.技術標準未統一:最佳的細胞類型、最佳劑量、最佳輸注時機、最佳輸注途徑等問題,全球科學界仍在探索中,尚未形成金標準。

總結:因此,干細胞療法雖展現出延緩纖維化、改善肝功能的潛力,但它的定位更像是“修復”和“延緩”的輔助手段,而不是“替換”肝臟的終極方案。換句話說,干細胞療法可以在一定程度上推遲移植的到來,卻還不能徹底取代肝移植的作用。

四、兩者對比:如何權衡?

| 對比維度 | 肝移植 | 干細胞療法 |

|---|---|---|

| 療效 | 根治性,替換整個病肝 | 修復性,改善肝功能、延緩進展 |

| 風險 | 手術風險高,存在排異和感染風險 | 風險相對較低,安全性較好 |

| 費用 | 數十萬至上百萬 | 幾萬到幾十萬 |

| 適用人群 | 終末期肝硬化,符合移植標準的患者 | 早、中期肝硬化患者,或無法耐受移植手術者 |

| 供體需求 | 依賴稀缺的肝源供體 | 來源廣泛,無需等待配型 |

根據臨床實踐,??重度終末期肝硬化患者更適合考慮肝移植??,而早中期患者可嘗試干細胞治療以延緩疾病進展。干細胞治療也可能幫助患者過渡到有條件進行肝移植的狀態。

結語

選擇干細胞療法還是肝移植,必須遵循“因人而異”的原則。患者應結合自身病情階段、年齡、全身狀況、經濟條件及主治醫生的綜合評估來審慎決策。可以理解為,干細胞療法是目前重要的“補充和修復方案”,而肝移植仍是終末期患者的“最終生命防線”。

參考資料:

[1]王菁,畢寧,方亮,等.自體骨髓干細胞經肝動脈肝內移植治療失代償期乙型肝炎肝硬化患者療效研究[J].實用肝臟病雜志,2021,24(06):887-890.DOI:CNKI:SUN:GBSY.0.2021-06-030.

[2]Zhang X, Zheng D, He L, Li W, Zhou W, Pang Z, Huang J, Deng Q. A Clinic Study on Long-term Efficacy and Safety of Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients with Decompensated Hepatitis B Cirrhosis. Altern Ther Health Med. 2024 Jan;30(1):160-166. PMID: 37773668.

[3]Huang, WC., Li, YC., Chen, PX.?et al.?Mesenchymal stem cell therapy as a game-changer in liver diseases: review of current clinical trials.?Stem Cell Res Ther?16, 3 (2025). https://doi.org/10.1186/s13287-024-04127-y

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信