間充質干/基質細胞(MSCs)是一種多能細胞,正在成為最有前途的異體細胞療法手段。間充質干細胞具有固有的免疫調節特性、營養活性、較高的體外自我更新能力,并可被輕易改造以增強其免疫調節功能。間充質干細胞通過與免疫細胞和局部微環境因素直接接觸,影響大多數免疫效應細胞的功能。

以往的研究證實,間充質干細胞的免疫調節作用主要是通過間充質干細胞分泌的細胞因子傳遞的;但最近的研究表明,凋亡和代謝失活的間充質干細胞也具有免疫調節潛力,其中調節性T細胞和單核細胞發揮了關鍵作用。我們回顧了間充質干細胞和工程間充質干細胞的免疫調節功能,并討論了提高臨床成功使用間充質干細胞潛力的策略。

間充質干細胞免疫調節:機制和治療潛力

什么是間充質干細胞?

間充質干細胞/基質細胞 (MSC) 是具有自我更新分化能力和免疫調節特性的多能性T細胞。它們最吸引人的兩個特點是可塑性(見術語表)和趨向性。

它們與其他細胞類型的區別在于,它們表達CD73、CD90和CD105等細胞表面標志,但不表達CD45、CD34、CD14、CD19、CD11b或人類白細胞抗原-DR同種型 (HLA-DR) ,除具有抗腫瘤、抗纖維化、抗凋亡、抗炎、促血管生成、神經保護、抗菌和化學吸引作用外,還在組織修復中發揮核心作用。這些獨特的特性使得MSCs在再生醫學、炎癥性疾病以及日益增長的癌癥治療等領域具有廣闊的治療潛力。

最初,MSC主要用于組織修復和再生。然而,它們越來越多地用于治療移植物抗宿主病 (GVHD) 和狼瘡和克羅恩氏病等自身免疫性疾病。此外,MSC的臨床潛力已擴展到治療心肌梗死、中風、多發性硬化癥、肝硬化、糖尿病、肺損傷和癌癥。MSC已從多種成人和圍產期組織中獲得和擴增,如骨髓、脂肪組織、外周血、胎兒組織、牙髓、臍帶組織和胎盤組織。

大多數臨床前研究都是使用骨髓來源的MSCs (BM-MSC) 進行的;然而,脂肪組織來源的MSCs (A-MSCs) 和臍帶血來源的 MSCs (UC-MSCs) 近年來也受到了相當大的關注。

間充質干細胞的免疫調節機制

最近的研究表明,間充質干細胞具有免疫調節潛力,其中與調節性T細胞(Tregs)和單核細胞的相互作用起著關鍵作用。一些研究表明,間充質干細胞比骨髓-間充質干細胞具有更強的免疫調節作用,這意味著間充質干細胞是免疫調節療法的更好選擇。另一方面,臍帶-間充質干細胞被認為在體內給藥時引發異體免疫反應的風險極低。這一點以及其易于采集的特點也使臍帶間充質干細胞成為合適的候選療法。

下面,我們將重點討論間充質干細胞和工程間充質干細胞的免疫調節方面,并總結目前對間充質干細胞調節對免疫細胞影響的認識。

通過細胞間接觸發揮免疫調節作用

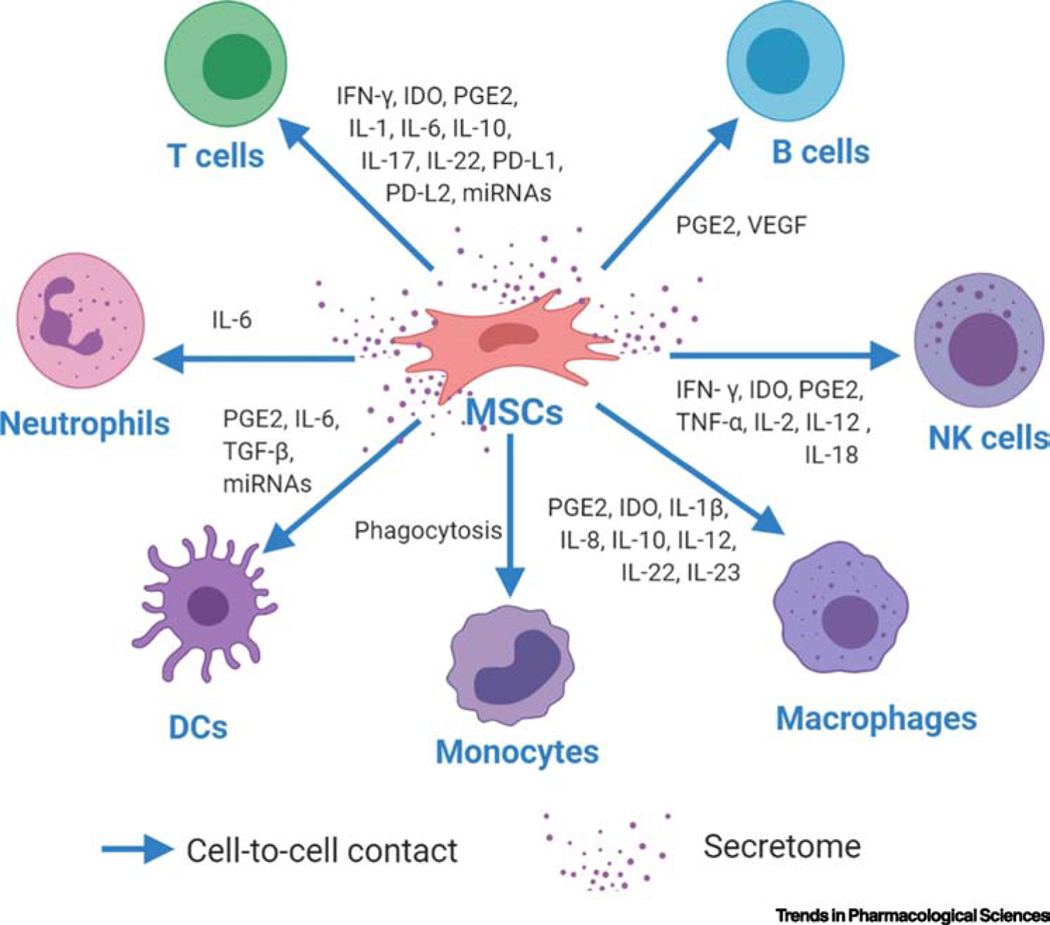

MSCs參與先天免疫和適應性免疫,其免疫調節功能主要通過與免疫細胞的相互作用發揮,包括細胞間接觸和旁分泌活動,涉及T細胞、B細胞、自然殺傷 (NK) 細胞、巨噬細胞、單核細胞、樹突狀細胞 (DC)和中性粒細胞(圖1)。

MSCs主要通過與T細胞、B細胞、自然殺傷 (NK) 細胞、巨噬細胞、單核細胞、樹突狀細胞 (DC) 和中性粒細胞等免疫細胞相互作用發揮免疫調節功能,通過細胞間接觸(藍色箭頭)和旁分泌活動(分泌組顯示)。MSCs的分泌組攜帶多種細胞因子、生長因子和趨化因子,免疫調節功能因MSCs的來源、靶細胞和微環境而異。

適應性免疫細胞與免疫細胞之間的接觸

體外研究表明,間充質干細胞可通過上調細胞間粘附分子-1(ICAM-1)和血管細胞粘附分子-1(VCAM-1)抑制幼稚T細胞和記憶T細胞與抗原遞呈細胞溝通的反應,而細胞間粘附分子-1和血管細胞粘附分子-1對T細胞活化和白細胞(WBC)招募到炎癥部位至關重要。

與先天免疫的免疫細胞進行細胞間接觸

除了適應性免疫系統之外,MSC還通過細胞間接觸影響先天免疫系統。追蹤研究顯示,輸注的UC-MSC短暫停留在肺部,并被單核細胞迅速吞噬,隨后遷移到身體其他部位。UC-MSC吞噬作用會誘導單核細胞的表型和功能變化,進而調節適應性免疫系統的細胞,從而在介導、分布和轉移MSC的免疫調節作用中發揮關鍵作用。

通過旁分泌活動發揮免疫調節作用

重要的是,MSC還通過旁分泌機制分泌多功能分子,發揮其免疫調節特性 (圖1分泌蛋白組是一類多樣化的細胞因子、生長因子和趨化因子組,它們共同調節免疫細胞和癌細胞的功能,其中包括轉化生長因子-β1 (TGF-β1)、腫瘤壞死因子-α (TNF-α)、前列腺素E2、干擾素-γ、肝細胞生長因子 (HGF)、成纖維細胞生長因子 (FGF)、吲哚胺吡咯2,3-雙加氧酶 (IDO) 和一氧化氮等。

旁分泌活性對適應性免疫系統的影響

已證實MSCs通過旁分泌作用于適應性免疫系統,特別是T細胞。MSCs通過誘導IL-10和PGE2的產生并抑制 IL-17、IL-22和IFN-γ來抑制輔助性T細胞17 ( Th17)分化。

旁分泌活性對先天免疫系統的影響

在先天免疫系統中,MSC可通過抑制IL-2誘導的NK細胞增殖并通過分泌IDO和PGE2誘導細胞毒活性或細胞因子產生來與NK細胞相互作用。MSC還被證實能增強IL-12/IL-18刺激的NK細胞分泌IFN-γ的能力,IFN-γ有可能改善損傷部位對感染的防御能力,并影響組織再生。此外,MSC衍生的IL-6已被證實能保護中性粒細胞免于凋亡,從而將其保存在骨髓微環境。MSC衍生的外泌體已被證實能增強中性粒細胞活力,而MSC條件培養基 (CM) 可增強中性粒細胞功能,表明MSC衍生的外泌體和CM均可通過調節中性粒細胞來增強免疫力。

預處理MSCs以增強其免疫調節功能和治療效果

眾所周知,間充質干細胞的預處理會影響其療效,因此,人們探索了用不同的因素和各種條件來調節間充質干細胞的分泌特征,提高其療效。用缺氧、氧化應激、熱休克、饑餓或炎癥生物制劑對間充質干細胞進行預處理已被證明有可能提高其存活率和有效性。預處理的主要方法是缺氧和使用免疫調節因子。下面我們將簡要討論這些方法。

對MSCs進行工程改造,以增強其免疫調節功能和治療效果

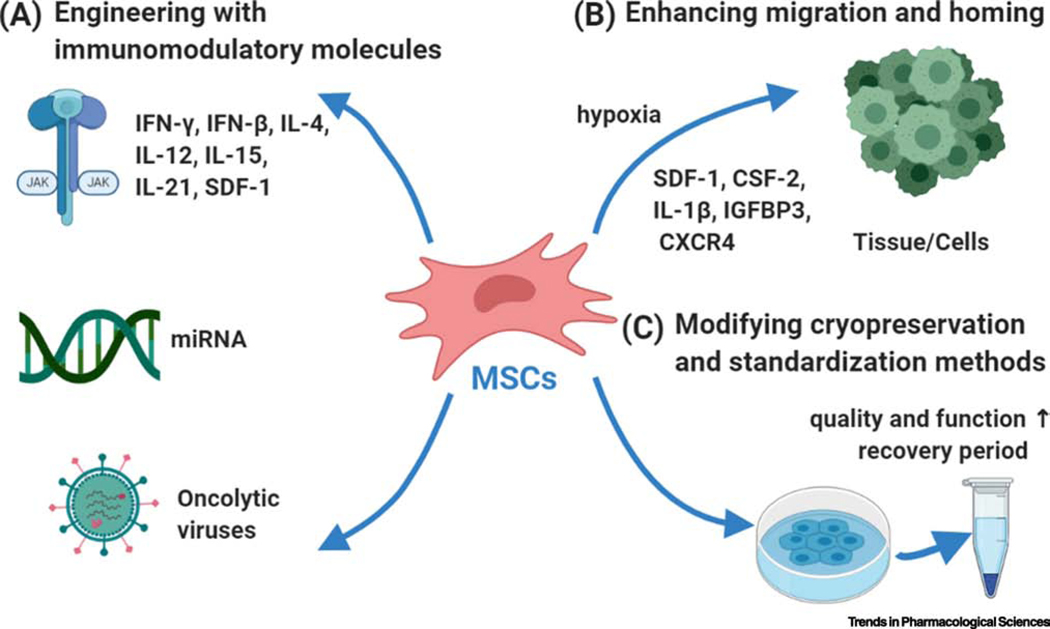

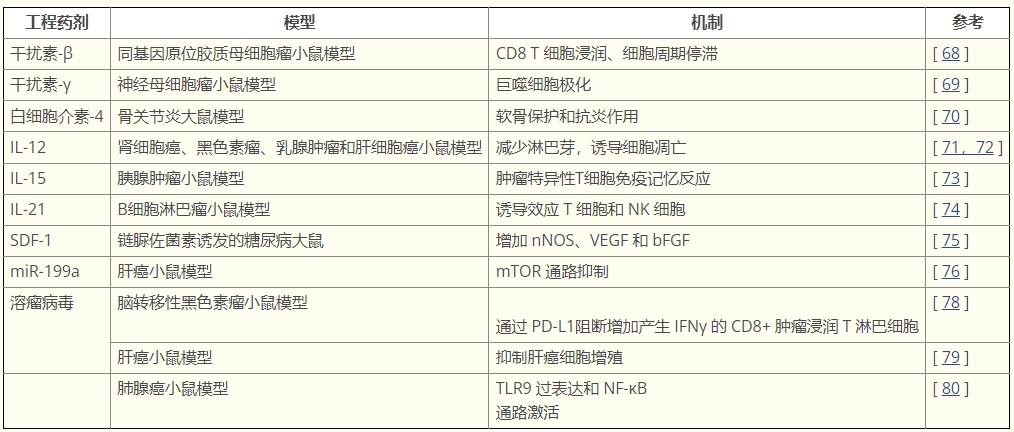

MSC具有暫時逃避免疫反應的內在能力。在使用 MSC 進行靶向治療的背景下,它們主要被視為IFN和IL等免疫調節分子的基因遞送載體,或被設計用于遞送溶瘤病毒 (OV)(圖2A)。通過改造MSC使其表達特定的免疫調節劑有助于提高MSC的免疫調節能力和多能性,還使它們能夠通過單劑量輸送大劑量的癌癥靶向生物制劑。一些通過改造MSC表達多種免疫調節分子的例子如下表格1并在此討論。

(A) MSC可通過免疫調節分子(如干擾素 (IFN)、白細胞介素 (IL) 和 miRNA)進行改造,或改造為溶瘤病毒載體。

(B) MSC也可進行引發,這有助于其有效歸巢和遷移到目標組織。

(C) 已對不同的方法進行了修改和標準化,以改善MSC的冷凍保存。

間充質干細胞介導的免疫調節在臨床研究和試驗中的作用

MSC輸注已顯示出在治療多種對標準治療有抵抗力的疾病方面的潛在療效。

例如,在涉及自體腫瘤特異性單純皰疹病毒胸苷激酶 (HSV-TK) 的I/II期臨床試驗中,MSC在胃腸道腫瘤患者中表現出良好的安全性和耐受性:中位進展時間為1.8個月,中位總生存期為15.6個月(表格2) 。

| 疾病 | MSCs 的來源 | 治療途徑 | 臨床試驗編號 | 階段 | 治療效果 | 參考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 胃腸道腺癌 | 自體 骨髓間充質干細胞 | 靜脈輸液 | EudraCT編號 : 2012-003741-15 | 一/二 | 安全性和耐受性良好,中位總生存期為15.6個月 | [82,83]?? |

| 骨關節炎 | 自體 骨髓間充質干細胞 | 病灶內注射 | 臨床試驗編號ii : NCT02351011 | 一/二 | 安全、改善疼痛和癥狀并減少滑膜炎癥 | [ 84 ] |

| 移植物抗宿主病 (GVHD) | 同種異體 骨髓間充質干細胞 | 輸液 | UMIN-CTR 編號iii : UMIN000006719 | 二/三 | 提高總體生存率 | [ 85 ] |

| 多發性硬化癥 | 自體 骨髓間充質干細胞 | 靜脈輸液 | NCT00395200 | 亞組 | 安全有效的神經保護 | [ 86 ] |

| 特應性皮炎 | 人類 臍帶間充質干細胞 | 皮下 | NCT01927705 | 一/二 | 特征明顯改善,且無嚴重不良事件 | [ 87 ] |

| ? | ||||||

| 克羅恩病 | 同種異體間充質 干細胞 | 病灶內注射 | NCT01541579 | 三 | 緩解率提高,治療相關不良事件減少 | [ 89 ] |

然而,由于患者數量不足,該研究提前終止。另一項近期的I/IIa期試驗(臨床試驗編號:NCT02351011)使用BM-MSC治療骨關節炎患者,證明自體BM-MSC是安全的,并能顯著改善疼痛和滑膜炎癥。

同樣,一項擴展的 II/III 期研究(臨床試驗編號:(UMIN-CTR 編號:UMIN000006719)證明BM-MSC輸注可提高類固醇抗性GVHD患者的總體存活率(表格2) 。

在干細胞治療繼發性進行性多發性硬化癥的IIa期研究中,自體BM-MSC可產生安全有效的神經保護作用(臨床試驗編號:NCT00395200)。對于中度至重度特應性皮炎患者,皮下注射人類UC-MSC可顯著改善疾病特征,且無嚴重不良事件,55%的患者濕疹面積和嚴重程度指數 (EASI)評分降低了50% (表格2) 。

對于難治性瘺管性克羅恩病,一項試點研究證明自體BM-MSC治療可行、安全且有益,12名患者中7名觀察到持續完全閉合。

另一項重要的III期研究(臨床試驗編號:NCT01541579)評估了擴增的A-MSC(Cx601)治療克羅恩病患者復雜性肛周瘺的療效和安全性。Cx601治療使患者病情顯著緩解,且治療相關不良事件減少,表明MSCs 是一種有效的臨床應用策略。

然而,需要注意的是,基于MSCs的治療可能會產生一些潛在的意想不到的副作用。例如,最近的臨床前研究表明,急性低溫引起的腦微環境改變會調節MSC的功能,從而產生促炎環境,并增加新生兒缺氧缺血性腦的長期運動認知缺陷。

結論和未來展望

MSCs因其對其他細胞類型的趨向性以及其免疫調節功能而成為一種有前途的治療策略。MSCs的免疫調節能力受不同炎癥細胞因子的調節,免疫細胞與MSCs之間的相互作用可能有助于再生以及不同炎癥疾病的進展。MSC免疫調節的主要機制是細胞間接觸和旁分泌活動,這些活動由細胞因子、趨化因子、細胞外囊泡、炎癥刺激或與其他細胞共培養引發。因此,MSCs的引發或許可使無細胞療法成為一種可控、可管理且可行的方法。

但是,仍有幾個問題需要解決(參見未解決的問題)。MSCs非常異質,會隨著炎癥或抗炎刺激而發生顯著變化。因此,很難理解MSC的變異性如何影響其誘導的免疫調節作用。

由于MSC分泌體完整,存活的MSC可能會引發更復雜的免疫調節機制。未來的研究應探索其他因素和/或慢性炎癥對MSC介導的免疫調節的影響。這有可能找到新的預處理方法,以增強MSC功效并最大限度地減少MSC旁分泌效力和治療功效的變化,尤其是在臨床可轉化性方面。

未解決的問題

- 哪些外界因素可以影響MSCs介導的免疫調節?

- 我們如何才能最大限度地減少MSC旁分泌效力和臨床轉化治療效果的變化?

- 哪些新的預處理技術可以帶來更好的MSC治療結果并進一步提高治療效果?

- 能否利用多種免疫調節劑來介導關鍵生物信號通路?

- 我們如何才能有效地將有前景的臨床前研究轉化為臨床研究?

強調

- 間充質干細胞 (MSCs) 是一種多能細胞,正在成為最有前途的同種異體細胞治療手段。

- MSCs參與先天免疫和適應性免疫,其免疫調節功能主要通過細胞間接觸和旁分泌活動與免疫細胞相互作用而發揮。

- 對MSCs進行工程改造以表達特定的免疫調節劑有助于提高MSCs的容量和多能性,同時還使它們能夠通過單劑量輸送大劑量的靶向癌癥的生物制劑。

- MSC 療法已顯示出對多種標準療法無效的疾病的潛在療效。然而,將MSC療法有效應用于臨床仍存在一些挑戰。

- 高效歸巢和遷移MSCs至目標組織對于未來開發基于MSC的療法至關重要。

參考資料:Song N, Scholtemeijer M, Shah K. Mesenchymal Stem Cell Immunomodulation: Mechanisms and Therapeutic Potential. Trends in Pharmacological Sciences. 2020 Sep;41(9):653-664. DOI: 10.1016/j.tips.2020.06.009. PMID: 32709406; PMCID: PMC7751844.

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信