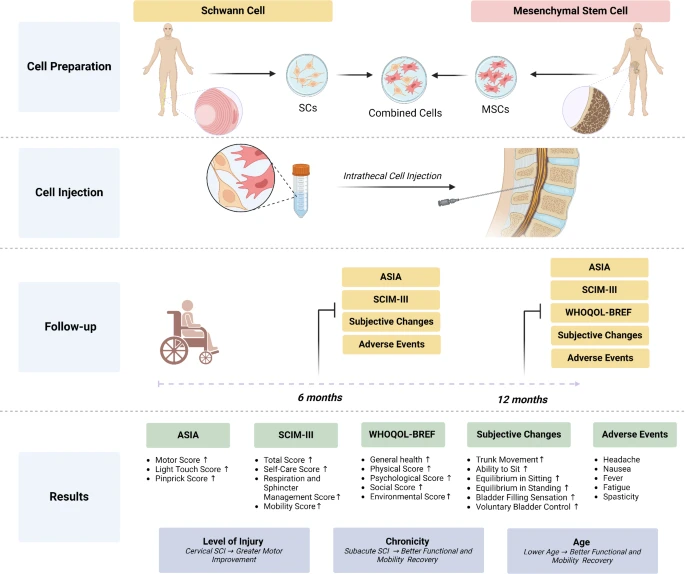

近年來,再生醫學的突破為脊髓損傷治療提供了全新范式。間充質干細胞(Mesenchymal Stem Cells, MSCs)因其多向分化潛能、免疫調節特性及神經營養因子分泌功能,被證實可有效改善損傷微環境;而許旺細胞(Schwann Cells, SCs)作為外周神經髓鞘形成的關鍵細胞,在促進軸突再生與髓鞘重塑中具有不可替代的作用。兩者的聯合應用理論上可形成“微環境修復-軸突導向-功能重塑”的協同效應,但其長期臨床療效與安全性仍需系統性驗證。

近日,國際期刊雜志“Stem Cell Research & Therapy”刊發了一篇“Neurological, functional, and quality of life outcomes following combined mesenchymal stem cell and Schwann cell therapy in spinal cord injury: a 9-year experience”(間充質干細胞和許旺細胞聯合療法治療脊髓損傷后的神經、功能和生活質量:9年經驗)的臨床研究文章[1]。

該研究結果表明:脊髓損傷經過干細胞治療12個月后,ASIA評分(運動、輕觸和針刺)、SCIM-III評分(總分和分量表)以及WHOQOL-BREF評分均顯著改善。此外,對于完全性脊髓損傷 (SCI) 患者,自體間充質干細胞 (MSC) 和干細胞 (SC) 聯合細胞療法顯著改善了患者的神經功能、功能和生活質量。未來的研究應探索其與其他療法的潛在協同作用,并進行比較療效分析。

脊髓損傷的嚴峻現狀與治療挑戰

脊髓損傷(SCI)發病率為每10萬人13例,可導致不同程度的感覺運動障礙。完全性SCI較不完全性損傷預后更差,面臨神經元死亡、瘢痕形成、抑制分子存在等多重病理障礙,因缺乏明確有效治療方法,開發針對復雜病理機制的新型治療策略成為臨床迫切需求。

軸突再生障礙與綜合治療必要性

SCI患者功能康復的核心障礙在于軸突再生受限,涉及神經元死亡、瘢痕組織及抑制分子等多因素交互作用。單一靶向治療因忽視病理機制的復雜性,難以實現臨床突破,提示需采用覆蓋多病理環節的綜合性干預策略。

干細胞聯合許旺細胞治療脊髓損傷的研究進展與價值

人們研究了各種治療方法來改善SCI后的功能恢復,其中干細胞療法已顯示出良好的效果。先前的研究已經評估了不同細胞類型作為SCI治療的潛在有效治療選擇。其中,間充質干細胞 (MSC) 得到了廣泛的研究,主要是因為它們具有適合用于SCI治療的特性。這些特性包括分泌神經保護和免疫調節分泌物,以及低免疫原性。

首先,我們發現在之前的一些研究中支持在SCI中使用施萬細胞 (SC),并顯示了其神經再生能力。來自神經嵴的SC是與MSC移植結合用作支持劑的關鍵候選者。它們分泌各種生長因子,包括腦源性神經營養因子 (BDNF)、睫狀神經營養因子 (CNTF)、神經生長因子 (NGF) 和神經營養因子-3 (NT-3),所有這些生長因子都能促進神經生長和再生。

其次,干細胞對于周圍神經系統 (PNS) 髓鞘的形成至關重要,它能增強軸突的電信號傳輸,促進功能恢復。根據先前的研究結果,與單獨使用其中一種細胞相比,干細胞和間充質干細胞的聯合使用可以提高再生能力,促進脊髓損傷后的功能恢復。

最后,我們已證實了鞘內聯合注射MSCs和SCs對SCI患者的初步安全性和有效性。因此,本研究旨在進一步闡明該治療方法在更大規模患者群體中的療效和安全性。

間充質干細胞聯合許旺細胞治療脊髓損傷9年臨床研究:神經功能重建與患者生活質量提升實證

方法:本病例系列研究評估了2013年8月至2022年9月期間接受聯合細胞療法治療的106例完全性脊髓損傷患者,并進行了為期一年的隨訪。

研究評估了安全性,并使用美國脊髓損傷協會(ASIA)評分、脊髓獨立性測量量表(SCIM-III)和世界衛生組織生活質量量表簡版(WHOQOL-BREF)在注射后6個月和12個月測量了患者的神經系統和功能結局。并進行了多元回歸分析,以評估與結局相關的因素。

間充質干細胞聯合許旺細胞治療脊髓損傷的臨床結果

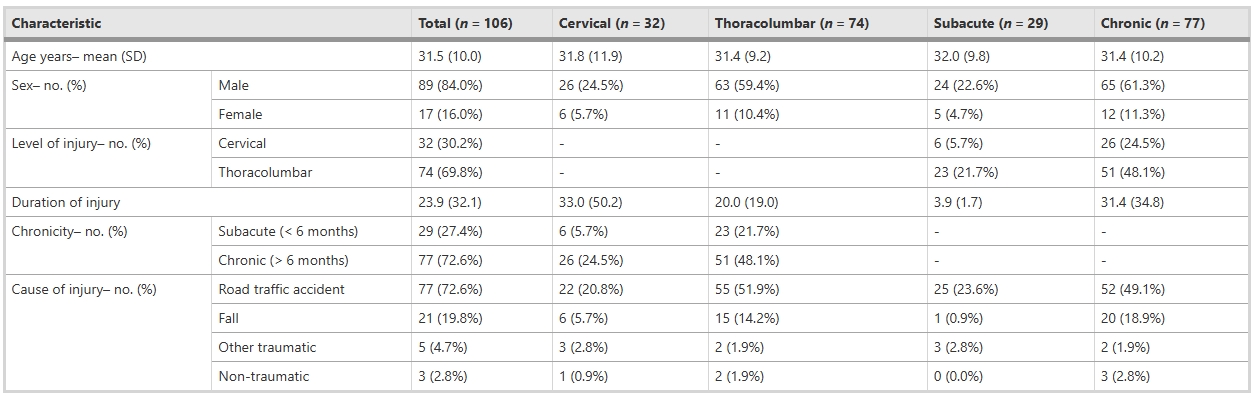

患者特征:共篩選出189名患者,其中83名患者不符合研究標準。因此,在2013年8月至2022年9月期間,共招募了106名患者參與本研究。

參與者平均年齡為31.5±10.0歲,其中大多數為男性(n=89,84.0%)。就損傷平面而言,32名(39.2%)患者患有頸椎SCI,74名(69.8%)患者患有胸腰椎SCI。共有77名患者患有慢性SCI(72.6%),29名(27.4%)患者患有亞急性SCI。表1列出了患者的基線人口統計學和臨床特征 。

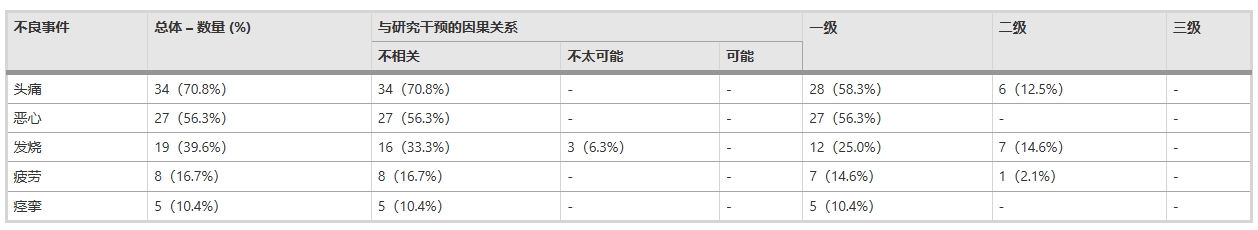

不良事件:研究期間共報告了48例不良事件,包括頭痛(n=34,70.8%)、惡心(n=27,56.3%)、發熱(n=19,39.6%)、疲勞(n=8,16.7%)和痙攣(n=5,10.4%)。所有不良事件的嚴重程度均為I級或II級,所有患者均接受了門診治療,無需住院。此外,隨訪期間無患者死亡(表2)。

神經系統改善:整體神經功能顯著提升

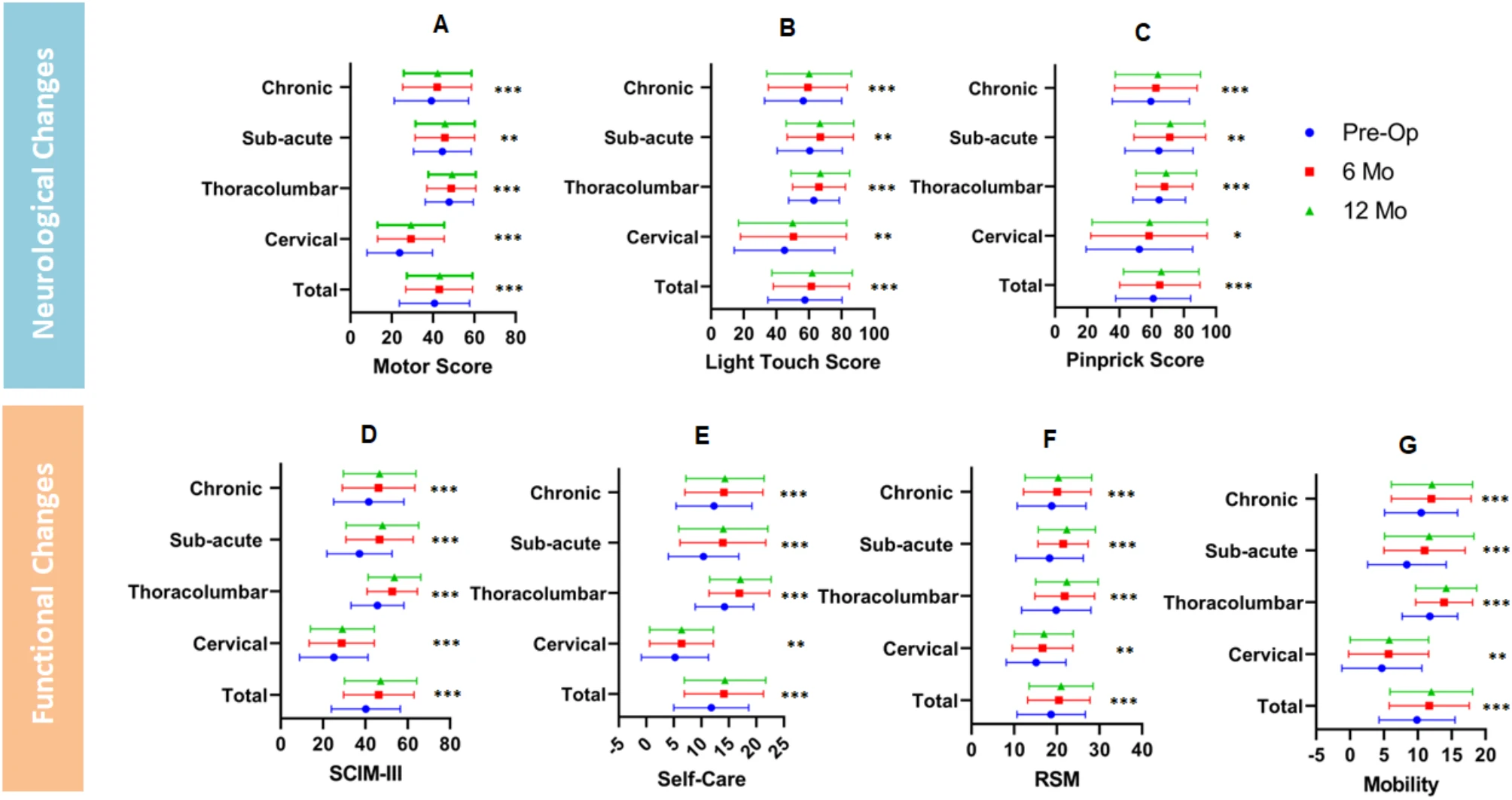

研究期間,患者的ASIA運動、輕觸覺和針刺評分均實現顯著增長。ASIA運動評分從基線平均值40.7 (±17) 提升至12個月時的43.3 (±15.9) (p<0.001);輕觸覺評分從57.6 (±22.8) 增至62 (±24.7)(p?<0.001);針刺評分從61 (±23.3) 提高到66 (±23.4)(p<0.001),證實治療對神經系統功能恢復具有積極作用(圖1A-C)。

不同損傷部位亞組分析結果:亞組分析顯示,頸椎和胸腰椎脊髓損傷患者的各項評分均有顯著提高。頸椎亞組ASIA運動評分從23.9 (± 15.8) 升至29.3 (±16.1) ,胸腰椎亞組運動評分從47.9 (±11.7) 增加到49.3 (±11.5) 。其中,頸椎亞組運動評分改善幅度顯著高于胸腰椎亞組,但兩組間輕觸覺與針刺痛評分改善無顯著差異(圖1A-C)。

不同病程患者亞組分析結論:無論是亞急性還是慢性SCI患者,在研究期間的ASIA運動、輕觸覺和針刺評分均顯著改善。然而,亞急性與慢性患者相比,從基線到12個月的評分改善程度無顯著差異(圖1A-C)。

這些結果表明,無論損傷的慢性程度如何,顯著的神經功能恢復都會在12個月內發生。值得注意的是,頸椎脊髓損傷患者的運動功能恢復優于胸腰椎脊髓損傷患者,而感覺功能(輕觸覺和針刺感)的改善在各亞組之間并無顯著差異。

功能改善:整體功能獨立性顯著增強

研究期間,SCI患者的SCIM III總分及自我護理、RSM(呼吸與括約肌管理)、活動能力等子領域評分均顯著提升。SCIM III總分從基線40.3 (±16.3) 增至12個月時的47.2 (±17.1)(p<0.001),自我護理、RSM和活動能力分數分別提升2.5、2.3和2.1分,表明患者日常生活功能獨立性得到有效改善(圖1D-G)。

不同損傷平面亞組功能改善情況:頸椎和胸腰椎損傷亞組的SCIM III總分及各子領域評分均顯著提高。頸椎損傷組SCIM III總分從25.1(±16.2)升至29.1(±15.1),胸腰椎亞組則從45.8(±12.5)增至53.8(±12.4)。盡管兩組均有進步,但12個月內總評分及各子領域評分變化無顯著差異,說明不同損傷平面患者均可實現功能提升(圖1D-G)。

不同病程亞組功能改善差異:亞急性和慢性SCI組的SCIM III總分及子領域評分均顯著改善,但兩組存在差異。亞急性組總分從37.2 (± 15.4) 增至48.1 (±17.2),慢性組從41.6 (±16.6) 提升至46.8 (±17.1)。亞急性組在總分和活動能力評分改善幅度上顯著優于慢性組(p= 0.009、p=0.029),而自我護理和RSM領域改善無顯著差異,提示亞急性干預或能帶來更優功能恢復效果(圖1D-G)。

這些研究結果強調,脊髓損傷患者在12個月內會經歷功能恢復。雖然頸椎和胸腰椎亞組均表現出改善,但這些亞組之間的變化之間沒有顯著差異。此外,盡管亞急性和慢性脊髓損傷患者均表現出改善,但亞急性脊髓損傷患者的SCIM III總評分和活動度評分隨著時間的推移表現出更大的提高。

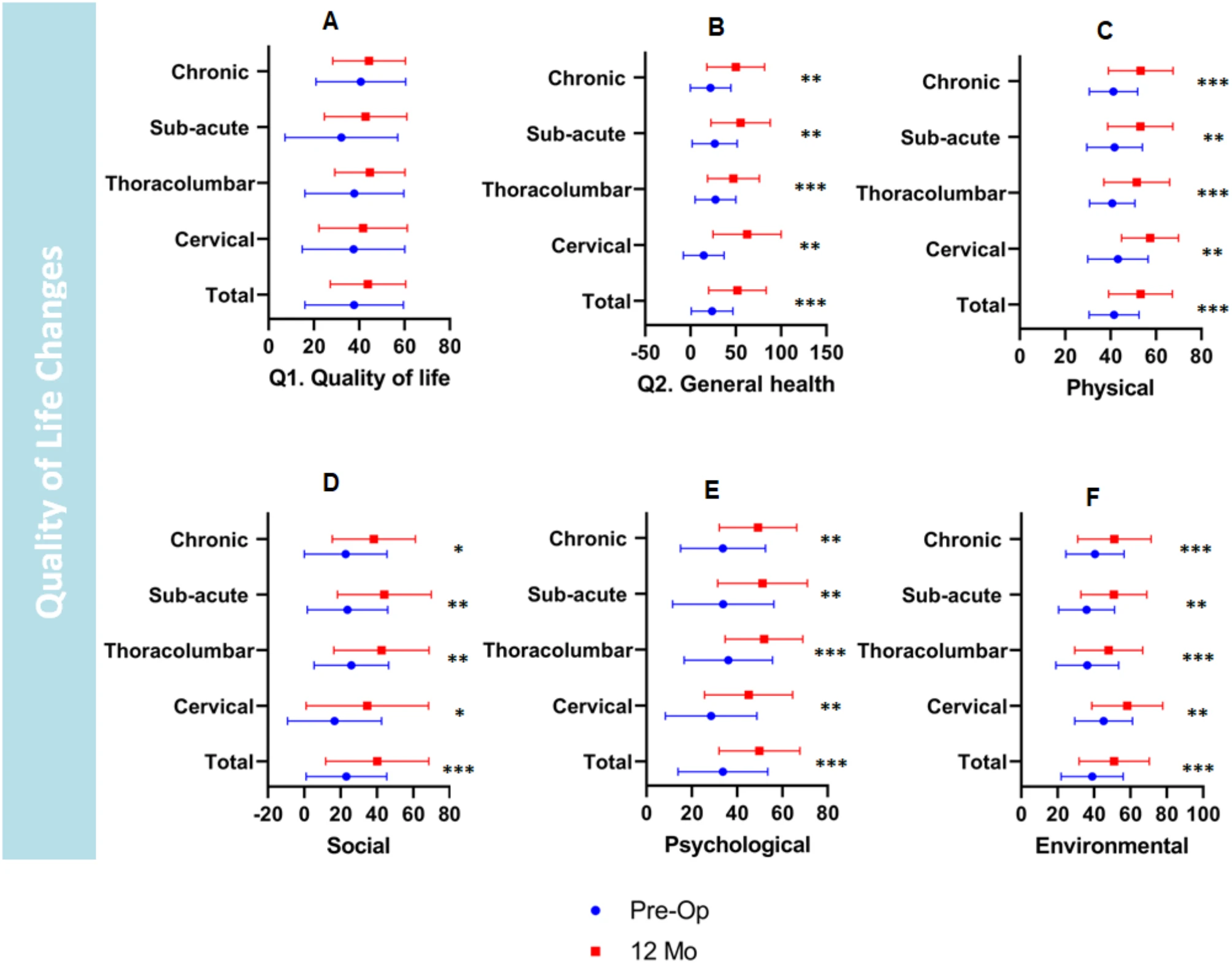

生活質量:整體生活質量多領域顯著提升

研究期間,患者WHOQOL-BREF量表中總體健康、生理、社會、心理和環境領域評分均顯著改善。盡管總體生活質量感知從基線37.8 (±21.7) 升至12個月時的43.9 (±16.6) ,但該變化未達統計學顯著(p=0.059);而總體健康狀況從23.8 (±23.0) 大幅提升至51.8 (±31.8)(p<0.001),其余各子領域評分改善均具有統計學意義(圖2A-F)。

不同損傷平面亞組生活質量改善表現:頸椎和胸腰椎損傷亞組患者在12個月隨訪中,各生活質量領域評分均顯著優于基線。頸椎亞組在Q2、生理、心理等多個領域評分顯著提升,胸腰椎亞組在各領域同樣表現出顯著改善。但兩組在各領域評分變化幅度上無顯著差異,表明不同損傷平面患者生活質量均獲有效改善。

不同病程亞組生活質量改善差異:亞急性與慢性SCI患者在12個月隨訪時,WHOQOL-BREF各領域評分均顯著優于基線。亞急性組在Q2、生理、心理等領域評分顯著提升,慢性組在各領域也呈現顯著改善。值得注意的是,兩組在各領域評分改善幅度上無顯著差異,說明無論病程長短,患者生活質量均可得到有效提升。

盡管總體生活質量感知沒有顯著變化,但所有亞群的總體健康、身體、社會、心理和環境領域均顯示出顯著改善。

多元線性回歸:關鍵變量對療效的影響

研究通過多元線性回歸分析發現,12個月隨訪時ASIA運動評分變化與損傷程度顯著相關,即損傷程度越重,運動功能改善幅度越小。SCIM-III 總評分及活動能力分量表評分變化則與年齡呈正相關,與損傷后時間呈負相關,提示年輕患者及損傷后早期干預可能更利于功能恢復。

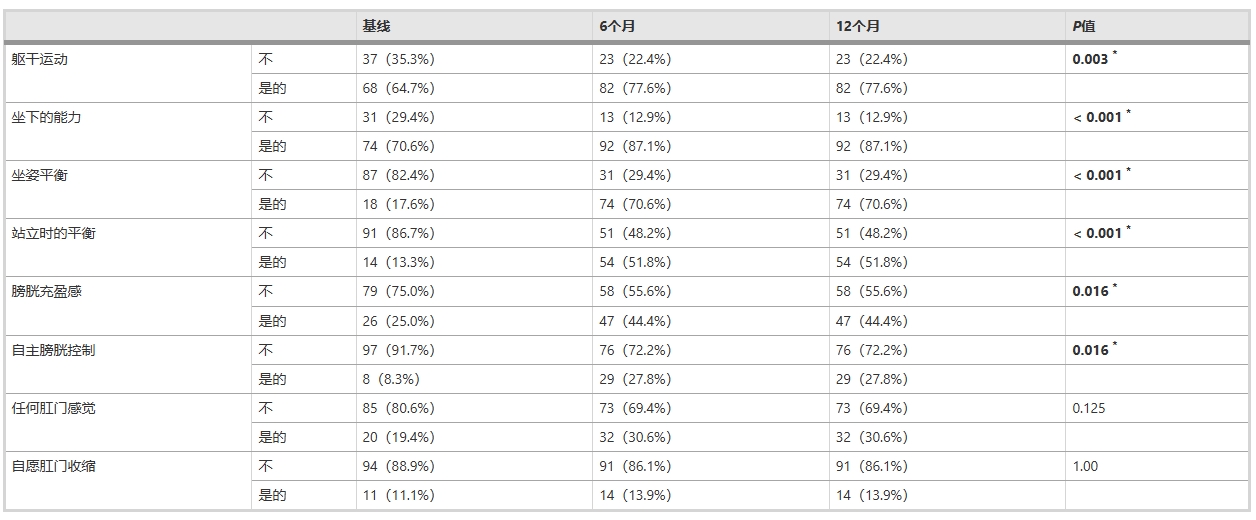

主觀功能改善的核心領域

患者主觀功能體驗在多個維度顯著提升:12個月隨訪時,報告軀干運動、坐姿能力、坐姿平衡及站立姿勢平衡改善的患者比例顯著增加,膀胱充盈感與自主控制能力改善者數量亦顯著上升。然而,直腸充盈感與自主肛門收縮功能的主觀改善未達統計學意義,顯示治療對排尿功能及軀體平衡的主觀改善效果更突出。表3提供了主觀結果測量的變化。

從三大要點討論間充質干細胞聯合許旺細胞治療脊髓損傷的可行性

一、聯合治療顯著改善多維度指標

本研究證實,間充質干細胞與許旺細胞聯合療法可顯著改善脊髓損傷患者的神經功能、運動能力及生活質量(QoL)。治療后12個月,患者主觀報告顯示軀干運動控制、膀胱收縮功能、感覺恢復及坐/站位平衡能力均明顯提升。

值得注意的是,所有亞組(慢性、亞急性、頸椎/胸椎完全性損傷)的ASIA運動/感覺評分、SCIM-III功能評分及WHOQOL-BREF生活質量評分均呈現顯著進步,且存在亞組特異性:頸椎損傷患者的ASIA運動評分改善顯著優于胸腰椎亞組,而亞急性患者的SCIM-III活動能力評分優于慢性患者,提示損傷節段與病程分期可能影響療效分層。

二、與既往研究結果相互印證

本研究的核心發現——ASIA運動、針刺與輕觸覺評分的顯著提升——與既往細胞治療研究高度一致。例如,Abo El-kheir團隊發現自體骨髓細胞治療可改善完全性損傷患者的ASIA評分與功能獨立性;VaqueroJ等證實鞘內注射間充質干細胞能增強括約肌功能并緩解神經源性腸功能障礙。

這些證據共同支持了細胞療法在神經修復中的基礎作用,而本研究的突破在于通過長達9年的系統性觀察,首次驗證了聯合療法的長期安全性及跨亞組普適性優勢。

三、聯合療法價值與未來研究方向

本研究首次系統揭示干細胞聯合治療對脊髓損傷患者多維生活質量(QoL)的提升效應。SCIM-III量表三大領域(自我護理、活動能力、括約肌管理)的同步改善,結合患者報告的感覺運動功能與膀胱控制進步,表明該療法可突破傳統治療對“功能瓶頸”的限制。盡管既往研究多聚焦生理指標,但本團隊通過WHOQOL-BREF量化了患者心理社會功能與生活滿意度的提升,填補了該領域證據空白。

未來需進一步探索聯合療法與其他干預手段(如康復訓練、神經調控)的協同效應,以優化個體化治療路徑。

間充質干細胞治療脊髓損傷的作用機制

間充質干細胞(MSCs)通過多靶點作用機制實現對脊髓損傷(SCI)的治療效應:一方面,其分泌抗炎分子(如IL-10、TGF-β、PGE2)抑制T細胞與巨噬細胞活化,并下調促炎因子(TNF-α、IL-1β)釋放,重塑損傷微環境;另一方面,通過分泌BDNF、GDNF等神經營養因子增強神經元存活與神經干細胞分化,同時釋放基質金屬蛋白酶(MMPs)降解細胞外基質,打破膠質瘢痕對軸突再生的物理屏障,形成從炎癥調控到神經保護再到結構重塑的三維修復網絡。

結論:MSCs和SCs聯合細胞療法顯著改善了完全性脊髓損傷患者的神經功能預后以及生活質量。所有脊髓損傷亞組,包括頸椎、胸腰椎、亞急性和胸腰椎,在12個月后均較基線時出現顯著改善。此外,不同研究亞組對聯合細胞療法的反應存在差異,這需要未來開展包含對照組的多中心隨機研究來進一步證實。

主要參考資料:[1]Akhlaghpasand, M., Tavanaei, R., Hosseinpoor, M. et al. Neurological, functional, and quality of life outcomes following combined mesenchymal stem cell and Schwann cell therapy in spinal cord injury: a 9-year experience. Stem Cell Res Ther 16, 226 (2025). https://doi.org/10.1186/s13287-025-04312-7

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信