兒童創傷性腦損傷是主要死亡原因,并且由此產生的神經系統后遺癥與長期發病率相關。越來越多的研究表明干細胞療法是一種潛在的新療法。然而,仍需要做大量的工作來闡明有效干細胞療法的作用機制、干細胞療法的類型、治療開始的最佳時機、并行藥物治療的組合以及患者選擇標準。

《國際分子科學雜志》綜述:干細胞治療腦損傷的臨床研究進展

近日,我國臺灣臺中榮民總醫院兒科在《國際分子科學雜志》發表了一篇名為“Stem Cell Therapy in Children with Traumatic Brain Injury”的文章,文章綜述了干細胞治療在兒科創傷中的作用進行簡要敘述和臨床回顧。

本文將重點關注干細胞治療兒童腦外傷的臨床研究進展。

干細胞

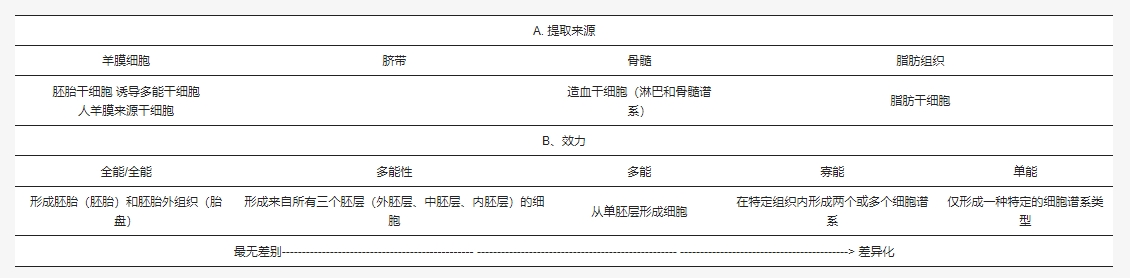

干細胞(SC)是組織和器官的基本結構單元,具有自我再生和分化成多種細胞系的獨特能力。干細胞的特征包括克隆性(通常由單個細胞產生)和有效性(分化成各種細胞和組織的能力)。因此,干細胞可根據提取來源和有效性進行分類(表1)。

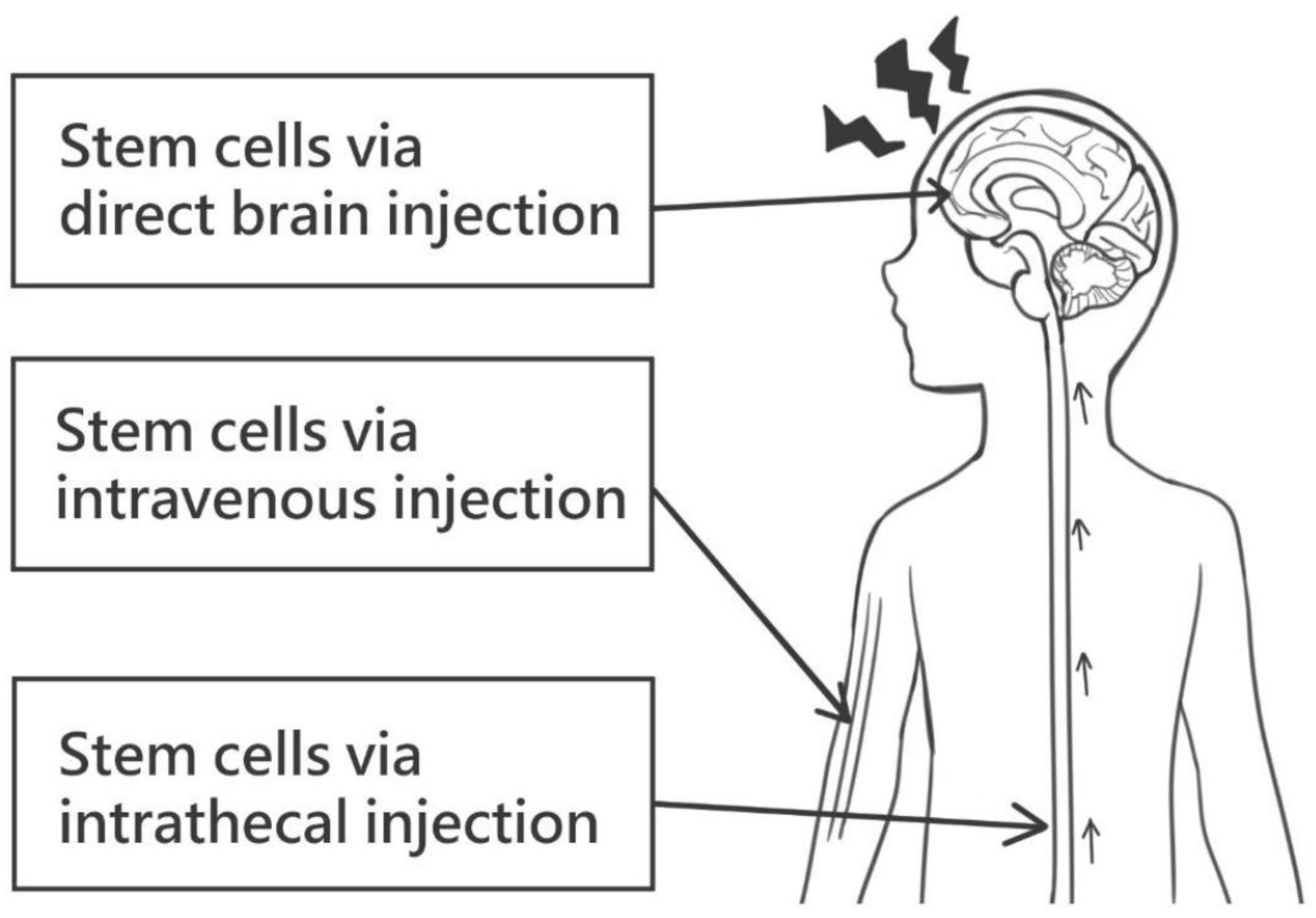

干細胞療法會引發復雜的再生反應,并可能在不同的刺激和微環境下表現出不同的活性。與傳統的口服給藥途徑不同,口服進入胃腸系統并不利于有效的干細胞治療。也有人提出了其他途徑,例如靜脈內、動脈內、局部和鞘內注射(圖1)。

因此,在利用干細胞療法時,需要考慮多種因素,例如給藥途徑、時間和劑量;供體因素;宿主因素;離體分化;以及適當的自體或同種異體治療對于優化治療效果至關重要。

什么是腦外傷

兒童創傷性腦損傷(TBI)可能導致死亡或終身殘疾。

根據持續創傷的性質,創傷性腦損傷可分為開放性損傷和閉合性損傷。大多數創傷屬于閉合性損傷。

對大腦的創傷性損傷包括兩個階段,可分為原發性損傷和繼發性損傷。原發性損傷是由于直接的機械力導致顱內內容物立即受損。繼發性損傷產生于對初始損傷的后續反應(腦血流改變和炎癥),持續數小時至數天。血管痙攣、局灶性微血管閉塞和血管損傷會改變腦血流,因為血腦屏障受到破壞,而這種屏障功能的喪失會使免疫細胞和外來元素(治療性和神經毒性)進入受創大腦。細胞毒性和血管源性腦水腫會導致顱內壓升高,進一步損害血流;繼發性缺血會導致缺氧和神經細胞逐漸死亡。這種腦血流破壞發生在創傷后24小時內,導致組織缺血。

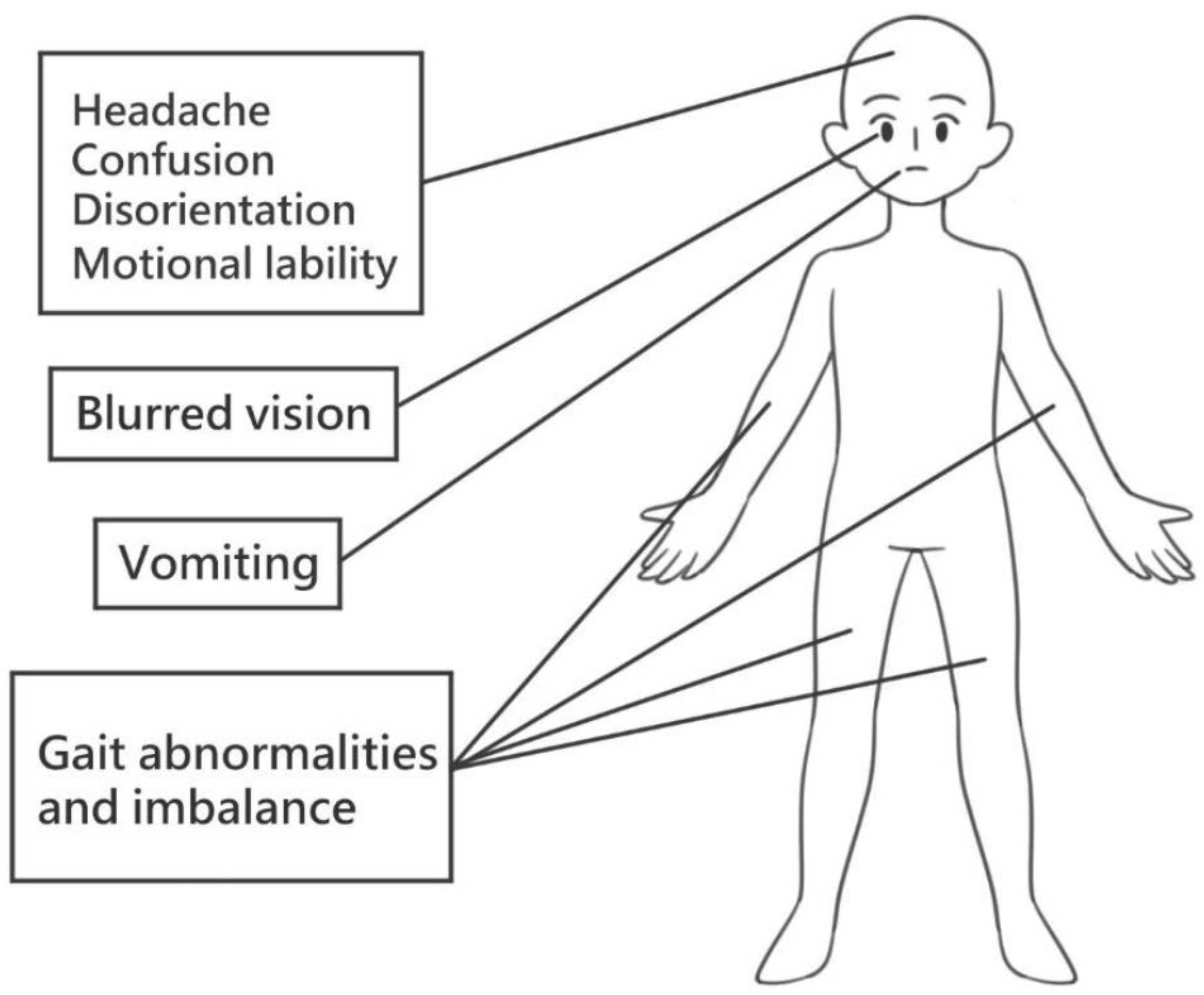

兒童創傷性腦損傷最初可能表現為嘔吐、視力模糊、頭痛、定向障礙和步態異常(圖2)。

臨床表現各不相同,取決于創傷的嚴重程度和性質以及患者的年齡。

小兒創傷性腦損傷的慢性神經系統結果包括智力功能、信息處理、記憶、學習、執行功能以及社會和行為結果的損害。

恢復情況取決于受傷的嚴重程度、受傷后的時間以及受傷時的發育階段。共有181名兒童根據發生TBI時的年齡分為四組;這些是嬰兒期、學前班、童年中期和童年晚期。研究發現,在童年中期遭受TBI的兒童在初次受傷后2年后評估的智商分數較低。兒童嚴重TBI與智力恢復較差有關。嚴重TBI兒童的學業功能較差,執行功能得分最差;患有輕度至中度TBI的人也有一些記憶缺陷。

目前的兩階段治療包括原發性損傷的初步修復和立即后果;這些可能包括顱內出血的引流、無活性組織的清創和實現止血。

干細胞治療創傷性腦損傷

TBI治療可提高生存率;然而,仍然缺乏功能性腦恢復和盡量減少神經系統后遺癥的臨床治療。干細胞具有防止細胞死亡的能力,并在組織重建中發揮神經保護作用。間充質和神經干細胞可能作為潛在的新療法。

神經干細胞對損傷的反應

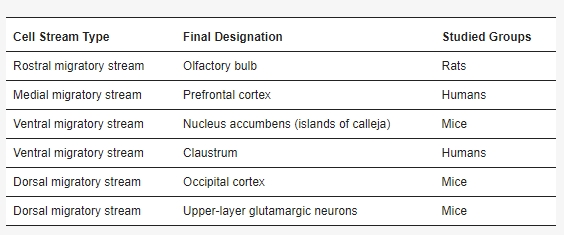

神經干細胞(NSCs)和神經祖細胞(NPs)存在于未成熟大腦的發芽區。腦室下區(SVZ)由胚胎腦室區的原始神經上皮細胞和中間祖細胞組成。神經干細胞是多電位的,而NP是多電位、雙電位或單電位的。生成的未成熟神經元以切向鏈的形式遷移,最終在選定的指定位置復原為細胞流。研究是在人類和嚙齒動物模型中進行的。這些研究表明,在出生后的發育過程中,SVZ產生了六種主要的祖細胞流(表2)。高分化區具有生成神經元的能力,但其功能主要是膠質生成,最初生成星形膠質細胞,后來生成少突膠質細胞。

對損傷的神經炎癥反應

兒科TBI后,長期的神經炎癥和失調會導致海馬齒狀回神經元丟失和相關的認知缺陷。損傷后的神經炎癥也會影響TBI的結果。這是由于神經元、神經膠質細胞和可溶性細胞因子和趨化因子之間的相互作用。

激活的小膠質細胞是大腦中常駐的巨噬細胞。它們在調節這種神經炎癥過程中發揮作用。它們與神經元的相互作用決定了分泌的趨化因子和細胞因子的特定類型,從而決定了最終發揮的功能。

因此,在人類TBI中,神經自我修復的能力受到更多限制,細胞死亡更容易發生,特別是在損傷后存在高度炎癥環境的情況下。間充質干細胞具有遷移到損傷部位、分泌抗炎蛋白和調節炎癥反應的細胞效應器的能力。因此,間充質干細胞可能有助于這種自我限制的再生過程。

干細胞治療腦損傷的臨床研究案例

可能需要多種神經元細胞類型來恢復選定的中度至重度TBI患者的神經功能。

神經干細胞(胚胎或成體)自我更新并分化為神經元和神經膠質細胞,替代受損的神經元并促進受損大腦的神經發生。這在概念上很有吸引力,但在實際臨床應用之前需要克服一些問題。這些NSC不會遷移到交付區域之外太遠;因此,可能需要多次立體定向注射,但這仍然不能保證皮下注射到達所需的損傷部位。NSCs的獲取來源是一個倫理問題,而且還存在移植排斥的風險。這些因素限制了NSCs的臨床應用。

其他干細胞類型,包括多能成體祖細胞和內皮祖細胞,也在TBI中進行了研究。然而,它們的安全性和有效性尚無定論。

MSCs已在一些臨床研究中得到應用,顯示出更多的臨床應用前景。這些細胞是多能的,可以從骨髓、臍帶、脂肪組織、胎盤和多種組織類型中采集。間充質干細胞穿過血腦屏障并到達損傷部位,釋放營養因子,包括腦源性神經營養因子和神經生長因子,招募局部祖細胞并調節適當的抗炎反應,以減少細胞死亡并有利于修復。

表3:揭示了已發表的針對TBI的臨床人體研究;這些雖然很少,但顯示出有希望的結果。

廖等人對5至14歲、GCS評分為5-8的兒童進行了一項研究;靜脈自體骨髓單核細胞治療(劑量6×106每公斤體重的干細胞)在受傷后48小時內注射。十名兒童接受治療,十九名兒童被分配到對照組。主要結果是通過使用兒科治療強度水平量表來量化顱內壓升高的治療強度來評估的。次要結果是通過利用兒科后勤器官功能障礙評分和顱內壓監測天數來測量的。接受同步干細胞治療的兒童的顱內壓管理強度較低,從治療后24小時開始到治療第一周內顯著降低。

據報道,器官損傷嚴重程度降低,神經重癥監護持續時間縮短。這項研究還表明,在急性損傷中采集自體間充質干細胞是安全可行的。

在同一研究小組的延伸中,Cox等人進一步證明,10名接受自體骨髓單核細胞治療的兒童在6個月的隨訪中獲得了良好的神經心理和功能結果。用于評估功能結果的工具(格拉斯哥結果量表、格拉斯哥結果量表——針對兒童擴展、兒科損傷功能結果量表和適應性行為評估系統II)均顯示出顯著改善。通過韋克斯勒智力、編碼、凹槽板、聽力回憶和言語學習縮寫量表測量,神經心理學結果顯著改善。磁共振成像也顯示TBI后腦組織沒有進行性喪失。

同樣,在一項針對40名患有TBI后遺癥超過1年的成年人(20名治療患者和20名對照患者)的研究中,臍帶間充質干細胞移植(劑量為1×107干細胞×4個療程,5至5個月) 7天)在腰椎3-4和4-5椎間隙進行腰椎穿刺,顯示神經功能和自我護理有所改善。在基線和治療后6個月進行Fugl-Meyer評估和功能獨立測量評分;接受干細胞治療的患者在運動功能、敏感性和平衡方面表現出顯著改善。

田等人對97名嚴重TBI患者進行了至少1個月的介入隊列研究。在97名入組患者中,24名患者處于持續植物人狀態,73名患者出現運動活動障礙。

采用鞘內給予自體骨髓干細胞(劑量1×106干細胞)。97名患者中有38名腦功能顯著改善(p=0.007),24名持續性植物人狀態患者中有11名意識改善(p=0.024),73名精神障礙患者中有27名運動功能改善運動活動(p=0.025)。年輕患者的改善更為顯著,這可能是由于年輕患者的身體基線狀況更好。發現受傷后時間與治療結果之間存在負相關關系。因此,在創傷性腦損傷的亞急性階段盡早開始干細胞治療可以獲得更好的結果。

所有這些研究均報告沒有重大副作用。腰椎穿刺后短暫發熱、頭暈頭痛等輕微不適均得到緩解,且無長期影響。這些證明了間充質干細胞療法在成人和兒童TBI患者中的安全應用。

挑戰與未來展望

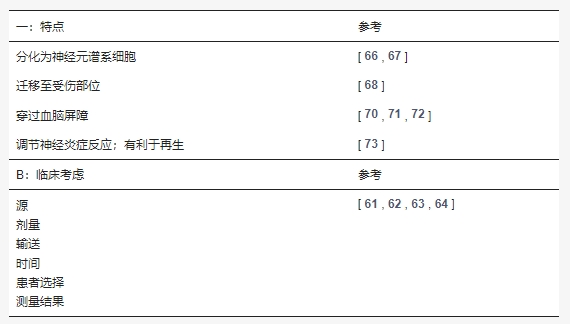

間充質干細胞所具有的特性使其成為TBI兒童潛在的臨床治療選擇(表4)。

間充質干細胞是多能的,可以分化成多種細胞類型,包括神經譜系的細胞類型。它們能夠遷移到目標損傷部位,這主要是由各種趨化因子促進的,其中最有效的影響來自血小板源性生長因子-AB (PDGF-AB) 和胰島素樣生長因子1 (IGF-1) )。針對TBI,MSC能夠利用上述機制穿過血腦屏障(BBB)。

此外,其他遷移方式包括穿過腦微血管內皮細胞之間短暫形成的內皮間隙。還描述了通過質足侵入局部組織。間充質干細胞和分泌的細胞因子促進受損組織的再生,刺激受損部位存活的內源性神經干細胞的增殖、遷移和分化。間充質干細胞還具有免疫抑制特性;這也可能有助于最大限度地減少TBI相關繼發性損傷的不利影響。

最近越來越多的研究也揭示了間充質干細胞治療在各種其他兒科疾病中的可行臨床應用。這包括骨髓間充質干細胞在治療骨疾病中的應用,例如成骨不全、移植物抗宿主病、溶酶體貯積癥和脊髓性肌萎縮癥。臍帶間充質干細胞還應用于支氣管肺發育不良、腦癱和自閉癥譜系障礙患者。

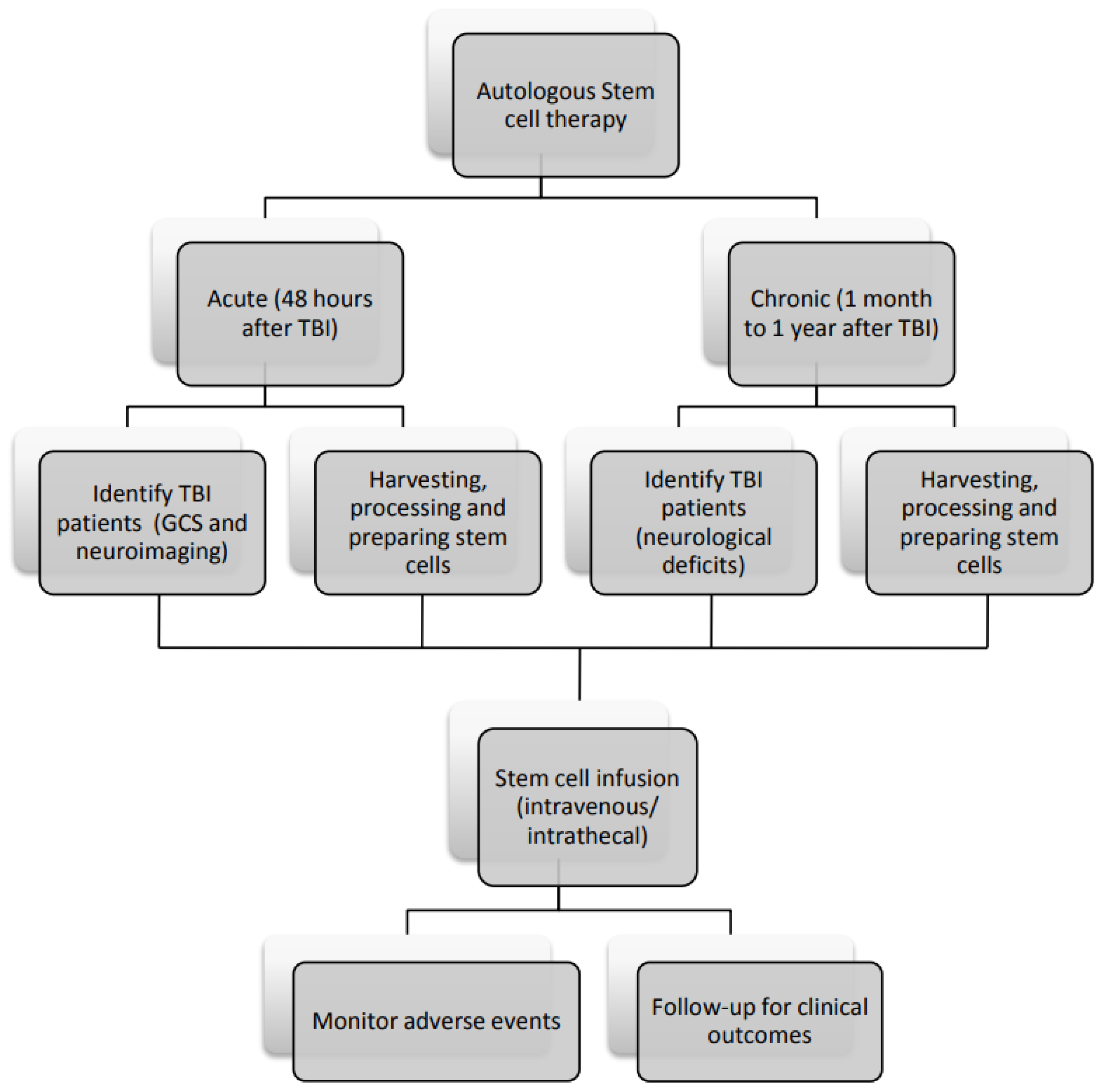

間充質干細胞治療對于TBI兒童來說是一種安全可行的治療選擇。圖3提出了MSC治療的簡要流程圖。

這是一個基本流程圖,展示了間充質干細胞療法在患有創傷性腦損傷的患者中的臨床應用。治療可以在急性和慢性情況下開始。在收獲、處理、制備和輸注間充質干細胞后,對患者的臨床結果和不良副作用進行監測。

在設計MSC治療模型時,需要考慮各種問題(表4)。間充質細胞有多種來源;自體骨髓和臍帶血SC是最近臨床試驗中最常用的細胞類型。使用自體干細胞可以避免移植排斥的可能性。在腦損傷急性期采集SCs是可行且安全的。目前報道的MSC給藥途徑可以是靜脈內和鞘內。鞘內注射可能與局部組織損傷有關,而靜脈注射可能導致細胞被截留在遠離損傷的區域。靜脈途徑的優點是無創,但并非所有輸注的細胞都能到達損傷部位。

關于干細胞衍生的分泌體和外泌體在TBI中的應用進行了最新研究。分泌組由細胞因子、趨化因子、生長因子、蛋白質、脂質、核酸、代謝物和細胞外囊泡組成。源自MSC的分泌組在TBI中顯示出有希望的保護作用,表明未來治療探索的潛力。

結論

在從動物到臨床人類TBI研究的橋梁中,可以安全有效地設計MSC治療模型。兒童正在發育的大腦特別脆弱,創傷性腦損傷可能會導致慢性或延遲性不良神經系統后果。間充質干細胞療法可用于急性和慢性環境,幫助神經再生,調節神經炎癥反應并減少長期殘疾。

間充質干細胞療法在兒童腦損傷中的雙重作用具有巨大潛力,值得進一步的臨床研究。間充質來源的分泌體和外泌體在腦損傷治療中的新的、令人興奮的積極作用也需要進一步的研究。

參考資料:Lin, Wen-Ya, Kang-Hsi Wu, Chun-Yu Chen, Bei-Cyuan Guo, Yu-Jun Chang, Tai-An Lee, Mao-Jen Lin, and Han-Ping Wu. 2023. “Stem Cell Therapy in Children with Traumatic Brain Injury” International Journal of Molecular Sciences 24, no. 19: 14706. https://doi.org/10.3390/ijms241914706

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信