概述:我們使用人同種異體骨髓來源的間充質干細胞/基質細胞在急性腦出血 (ICH) 患者群體中進行了初步的I期劑量遞增、安全性和耐受性試驗。結果表明,靜脈注射同種異體骨髓間充質干細胞治療急性腦出血患者是可行且安全的。

間充質干細胞治療急性腦出血:劑量遞增安全性和耐受性試驗

介紹

腦出血 (ICH )是一種常見且致命的中風亞型,其特征是出血進入腦實質并可能進入腦室。ICH只占所有中風的10-15%左右,但卻是最致命的亞型之一,不到50%的受影響患者在中風后存活1年。ICH也不成比例地影響黑人和亞裔美國人。

導致腦出血的原因

腦出血的主要危險因素包括吸煙、大量飲酒和高血壓。神經系統惡化最初是由血腫擴張和占位效應介導的,伴隨著功能性神經組織的破壞和顱內壓(ICP)的增加。此外,水腫、氧化應激、伴有全身炎癥的神經炎癥、局部小膠質細胞激活和血腦屏障滲漏通常存在于ICH部位或周圍組織中。

早期腦出血的干預策略

早期腦出血干預策略包括氣管插管以保護和穩定氣道以預防和可能治療吸入性肺炎、急性血壓控制、服用抗凝劑的患者的抗凝逆轉、ICP治療,以及在特定患者中,可能進行神經外科手術清除血腫或放置腦室外引流管(EVD)以實現腦脊液分流和降低ICP。

盡管有這些現有的腦出血干預策略,腦出血后的死亡率和發病率仍然很高。迄今為止,美國食品和藥物管理局批準的藥物和其他實驗療法的人體試驗未能產生能夠改善ICH結果的合適候選藥物。ICH觸發損傷相關的分子模式HMGB-TLR4通路炎癥、NLRC4焦亡的炎癥小體通路和NLRP3介導的中性粒細胞網沉著。在腦出血、蛛網膜下腔出血和許多其他人類疾病,包括2019年冠狀病毒病(COVID-19)和結直腸癌中,越來越多地觀察到外周血中性粒細胞-淋巴細胞比率(NLR)升高。

間充質干細胞/基質細胞(MSC)已證明在腦出血中具有多種潛在的治療益處,包括通過旁分泌介導的細胞因子、生長因子、細胞外囊泡和抗菌肽信號傳導實現再生、免疫調節和抗菌活性。MSC還表現出免疫逃避表型,并且可以從多種組織類型(例如骨髓、脂肪組織、臍帶)中分離出來。從臨床前動物模型和人類臨床研究獲得的數據已經證實,間充質干細胞在體內遞送時顯得相對安全,并且產生很少的不良事件(AE)。間充質干細胞的功效已在多種疾病中進行了評估,包括心力衰竭、移植物抗宿主病和克羅恩瘺病,其有效性水平各不相同。

腦出血患者可能會受益于間充質干細胞治療,因為它有可能平衡有害的炎癥級聯反應,抑制免疫細胞激活,并誘導血腫部位和全身受損細胞、神經元和組織的再生。

間充質干細胞治療急性腦出血:劑量遞增安全性和耐受性試驗

本研究的總體長期目標是開發用于治療急性腦出血的間充質干細胞療法。該試點研究的主要目的是確定對住院ICH患者在發病7天內給予同種異體間充質干細胞療法的安全性和可行性。通過評估細胞輸注的耐受性和AE的發生來評估B干細胞治療的安全性。通過評估招募的難易程度以及與細胞制備和輸注相關的技術問題來評估可行性。還確定了使用間充質干細胞治療最近ICH的大型研究中用于未來結果評估的臨床參數和生物標志物。

方法

資格標準包括非外傷性幕上血腫小于60mL和格拉斯哥昏迷評分大于5。所有患者均在神經科學重癥監護病房接受監測,以了解間充質干細胞/基質細胞輸注的安全性和耐受性以及不良事件。我們還探索了使用細胞因子作為生物標志物來評估對細胞療法的反應。我們篩選了140名患者,將符合資格標準的9名患者分為三個劑量組:50萬個細胞/kg、100萬個細胞/kg和200萬個細胞/kg。補充圖1和補充表1中列出了報告試驗綜合標準圖和詳細的資格標準。

結果

患者人數

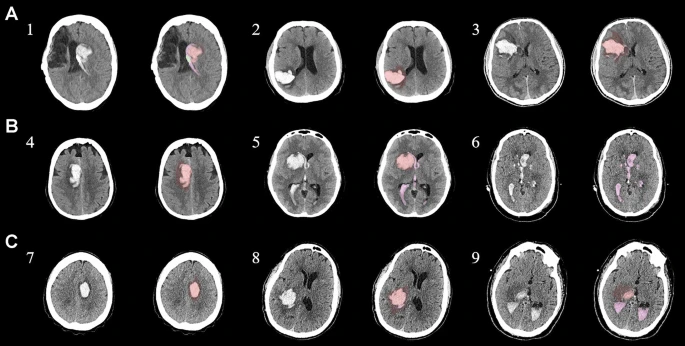

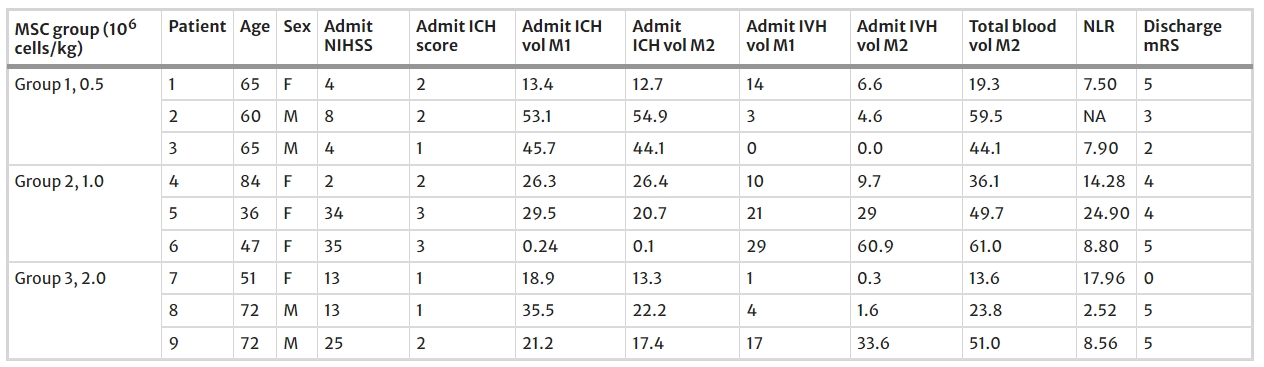

本研究納入2018年1月1日至2020年10月31日發病168小時內發生急性ICH的患者。間充質干細胞被靜脈注射給9名患者(5名女性,4名男性),平均年齡(范圍)為61(36-84)歲。表1總結了人口統計學和臨床??特征 。出于描述目的,患者按照入組順序獲得編號,并連續分配到三組中的一組,每組三人。根據模型 2 分割,ICH體積范圍為0.1至54.9mL(平均ICH體積為23.5mL)。5例ICH累及局部腦葉,其余則位于基底節或外囊深處。在三名患者中,ICH位于丘腦(圖1),在一名患者中,血腫位于多個腦結構(即尾狀核、殼核和蒼白球)。平均而言,MSC在ICH后3天進行注射。

間充質干細胞輸注的耐受性和結果

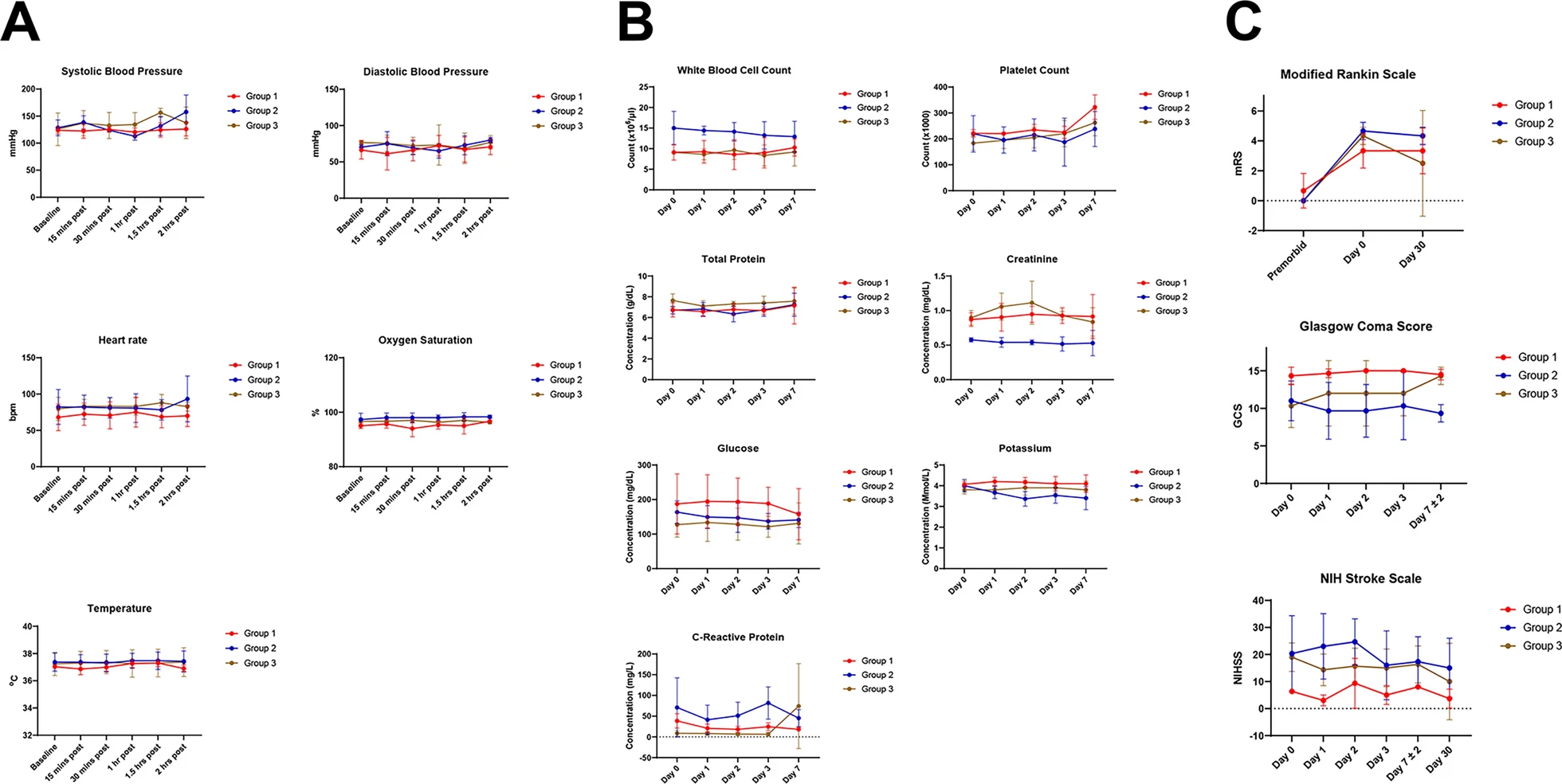

輸注后患者生命體征保持穩定。與基線值相比,輸注后15分鐘、30分鐘、1小時、1.5小時和2小時測量的收縮壓、舒張壓、心率、氧飽和度和體溫沒有顯著差異(圖2a)。

圖2b顯示了第0、1、2、3和7天測量的實驗室值。白細胞計數、總蛋白、肌酐和鉀均在正常生理范圍內,第0天和第7天之間沒有明顯變化。在評估期間,葡萄糖和肌酐水平高于既定閾值,但每天變化不大。血小板計數是唯一從第0天到第7天表現出顯著增加的實驗室值。在第0天到第7天之間沒有觀察到GCS、NIHSS和mRS評分的重大變化(圖2c)。

報告了15項AE,其中9名患者中有4名經歷了至少1項AE(表2)。2例AE (13.3%) 為輕度,7例 (46.7%) 為中度,6例 (40.0%) 為重度。只有一名患者出現了可能與MSC輸注相關的 AE。該患者發燒,服用對乙酰氨基酚后6天內消退;傳染病檢查無法確定來源。大多數AE (10 [66.7%]) 被確定與間充質干細胞移植無關。9號患者出院7天后死亡;然而,根據獨立體檢醫師的判斷,死亡原因與間充質干細胞輸注無關。

具有臨床特征的探索性成像體積模型分析

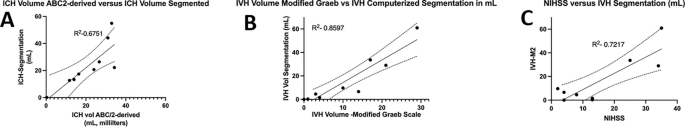

ABC/2模型1和模型2分割方法通過ICH和IVH體積的線性回歸顯示出良好的相關性(圖3a、b)。與模型2分割體積方法(例如,每個CT15-20分鐘)相比,模型1ABC/2派生的半定量方法和改進的Graeb IVH方法完成時間較短(例如,2-5分鐘)。有趣的是,NIHSS評分與IVH體積M2方法的比較顯示出線性相關性(R 2 ?= 0.7217),并且當IVH小于20mL或大于20mL時,NIHSS評分似乎出現聚類(圖3c)。PHE分析顯示MSC注射劑量和PHE體積之間存在輕微的負相關關系。

a,通過模型1ABC/2派生方法與vol模型 2(分割)進行的神經影像ICH vol的線性回歸。b、IVH通過模型1和定量分割模型2方法對Graeb進行了修改。c,出血量和NIHSS評分與IVH量通過分割進行比較。

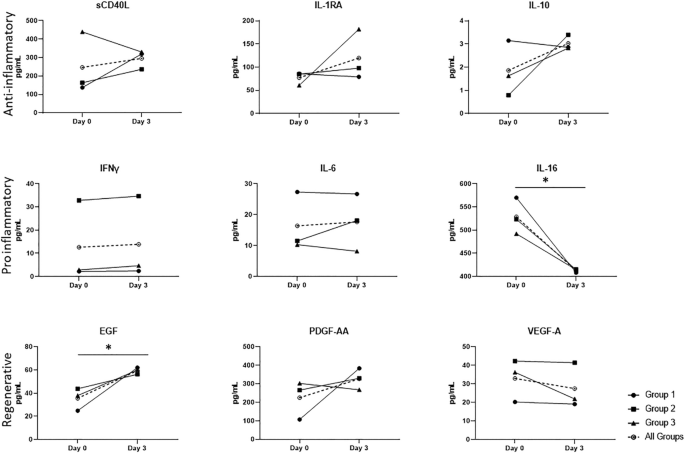

血漿中生物標志物的分析

在第0天和第3天分析血漿中關鍵細胞因子和趨化因子的存在和濃度(圖4)。評估的細胞因子包括抗炎介質,例如可溶性CD40配體、白細胞介素1受體拮抗劑和白細胞介素10;促炎細胞因子,例如干擾素-γ、IL-6和白細胞介素16 (IL-16);和再生表皮生長因子 (EGF)、血小板衍生生長因子AA和血管內皮生長因子A。總體而言,抗炎細胞因子的濃度從第0天到第3天增加。抗炎細胞因子的一致反應模式未觀察到促炎或再生細胞因子;然而,從第0天到第3天,促炎性IL-16減少,再生EGF增加。

討論

我們描述了一項前瞻性、單組、劑量遞增臨床試驗中間充質干細胞治療急性腦出血患者的初步安全性和耐受性數據。根據我們的臨床前工作,鑒于越來越多的證據表明存在中樞神經系統和全身炎癥,我們假設 BM-MSC可能為具有原發性損傷和繼發性腦損傷機制的腦出血患者提供多效性益處。

鑒于沒有任何單一療法被證明可以改善腦出血的結局,因此使用間充質干細胞多管齊下治療腦出血是合理的。工作重點仍然是通過使用系統工程方法提供多管齊下、多學科的腦出血護理,從院前階段開始,然后是院內和重癥監護、院后康復護理和二級腦出血預防階段。

我們的初步結果支持我們的假設,即靜脈注射時間充質干細胞治療通常是安全且可耐受的,總體而言,該數據似乎與其他臨床前間充質干細胞數據一致。初步結果表明間充質干細胞治療應該在更大規模、前瞻性、安慰劑對照的臨床試驗中進行測試。未來的I期或II期試驗可以進一步驗證BM-MSC安全且可耐受的假設,并且如果動力適當,可以開始評估結果的差異。

結論

我們報告了三種劑量的間充質干細胞移植治療急性腦出血患者的初步安全性和耐受性數據。最常見的AE是發燒,可用對乙酰氨基酚治療。有必要進行進一步的大型隨機試驗來檢驗這一假設,即間充質干細胞治療腦出血患者是一種安全、可耐受且可能有效的療法,可減少有害的炎癥級聯反應,與新的MIS神經外科干預措施結合改善結果,并可能減少腦出血周圍的PHE。

參考資料:Durand, N.C., Kim, H.G., Patel, V.N. et al. Mesenchymal Stem Cell Therapy in Acute Intracerebral Hemorrhage: A Dose-Escalation Safety and Tolerability Trial. Neurocrit Care (2023). https://doi.org/10.1007/s12028-023-01897-w

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信