白內(nèi)障是全球第一位致盲性眼病,全球盲人中因白內(nèi)障致盲者約占46%。據(jù)統(tǒng)計,我國60~89歲人群白內(nèi)障發(fā)病率約為80%,而90歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率高達90%以上,估計至2050年我國白內(nèi)障患病人數(shù)可達2.41億。近年來,隨著科學技術的發(fā)展,干細胞治療眼部疾病展現(xiàn)出顯著的實力,成為了眼病患者的新選擇。

什么是白內(nèi)障

白內(nèi)障是一種常見的眼部疾病,其主要特征是眼睛的晶狀體發(fā)生混濁或不透明,從而影響光線進入眼睛并正確聚焦在視網(wǎng)膜上,導致視力模糊甚至失明。正常情況下,晶狀體是透明的,能夠聚焦光線,使我們能夠清晰地看到物體。然而,當晶狀體因各種原因(如老化、遺傳、代謝異常、外傷、輻射、中毒等)變得混濁時,光線無法正常透過,從而引起視物模糊、色調(diào)和屈光改變等癥狀。

白內(nèi)障的原因:

- 年齡相關性白內(nèi)障:這是最常見的類型,通常隨著年齡增長而發(fā)生,占所有白內(nèi)障病例的90%左右。

- 先天性白內(nèi)障:出生時或兒童期由于遺傳或其他因素導致的白內(nèi)障。

- 外傷性白內(nèi)障:由眼部受傷引起的白內(nèi)障。

- 代謝性白內(nèi)障:與糖尿病等代謝性疾病相關的白內(nèi)障。

- 藥物及中毒性白內(nèi)障:由長期使用某些藥物或暴露于有害物質(zhì)引起的白內(nèi)障。

白內(nèi)障的癥狀包括視力逐漸下降、視物模糊、對光線敏感、顏色感知改變、夜間駕駛困難、閱讀需要更多光線等。早期癥狀可能較輕微,但隨著病情發(fā)展,視力障礙會逐漸加重。

目前,手術是治療白內(nèi)障最有效的方法。手術通常包括移除渾濁的晶狀體并植入人工晶狀體,可以顯著改善視力。此外,雖然藥物治療無法逆轉晶狀體的混濁,但可以通過一些措施(如佩戴眼鏡或使用強光)來緩解早期癥狀。

近年來,干細胞治療逐漸出現(xiàn)在我們的視野中,作為一種新興的生物治療方法,通過利用自我更新和分化能力,可以再生功能性晶狀體,從而恢復白內(nèi)障患者的視力。

干細胞治療白內(nèi)障有什么優(yōu)勢

內(nèi)源性干細胞的再生能力:白內(nèi)障的形成通常與晶狀體上皮細胞(LECs)的衰老和功能障礙有關。隨著年齡的增長,LECs的自我更新和分化能力下降,導致晶狀體渾濁。干細胞治療通過刺激內(nèi)源性LECs的再生,恢復其功能,從而實現(xiàn)晶狀體的再生和透明度恢復。

基因和分子調(diào)控:干細胞治療還可能通過調(diào)控與白內(nèi)障相關的基因(如HTRA1、CRYBA4等)來抑制蛋白質(zhì)聚集和細胞凋亡,從而改善晶狀體的透明度。

細胞器降解與自噬:在晶狀體發(fā)育過程中,細胞器的降解和自噬作用對于維持晶狀體的透明度至關重要。干細胞治療可能通過調(diào)節(jié)自噬相關基因(如LC3B)的表達,促進細胞器的正常降解,從而防止晶狀體渾濁。

免疫和炎癥反應:白內(nèi)障的形成與免疫和炎癥反應密切相關。干細胞治療可以通過分泌生長因子和抗炎因子(如表皮生長因子和神經(jīng)生長因子),改善眼部微環(huán)境,減少炎癥反應,從而保護晶狀體的透明度。

新術式的開發(fā):傳統(tǒng)的白內(nèi)障手術可能會去除大部分LECs,導致剩余細胞生長不規(guī)則。新的干細胞治療術式通過保留LECs、基底膜和微環(huán)境,加速LECs的生長,形成新的晶狀體,從而提高患者的視力。

干細胞治療白內(nèi)障:再生晶狀體厚度增加,視力提高

臨床案例一、中山大學研究團隊利用內(nèi)源性干細胞進行晶狀體再生

2016年3月9日,中山大學眼科團隊在國際期刊《nature》上發(fā)布了一篇《利用內(nèi)源性干細胞進行晶狀體再生并恢復視覺功能》的研究結果。

研究中,12名兒童白內(nèi)障患者接受了促進晶狀體再生的微創(chuàng)手術,而對照組的25名兒童白內(nèi)障患者(50只眼)接受了目前的標準護理治療。作為對照組的后者具有更高的術后炎癥發(fā)生率,早期發(fā)作的眼內(nèi)高壓和增加的晶狀體混濁。

研究人員報道,接受這種新治療方法的12名嬰兒產(chǎn)生更少的炎癥,而且更快地痊愈,在三個月后,一種再生的明亮的雙凸形晶狀體出現(xiàn)在所有的這12名病人眼睛中。

利用裂隙燈顯微鏡,能夠動態(tài)觀察術后晶狀體再生的過程。微創(chuàng)手術后一個月內(nèi)囊口愈合。術后3個月,再生的透明雙凸晶狀體結構形成。術后6個月后,再生晶狀體的平均中央厚度顯著增加,與正常晶狀體相當,屈光力顯著增加,視功能提高。

臨床案例二、浙江大學醫(yī)學院用外源性干細胞進行晶狀體再生

浙江大學醫(yī)學院團隊在國際期刊《iScience》上發(fā)布了一篇《用外源性干細胞在眼內(nèi)進行晶狀體原位再生的開拓性研究》的研究結果。

研究結果表示:在體外誘導外源性人胚胎干細胞定向分化為晶狀體命運樣細胞,將這些細胞與透明質(zhì)酸混合,然后植入晶狀體囊內(nèi)進行本內(nèi)再生,成功實現(xiàn)了近完全的晶狀體再生,再生晶狀體的厚度達到對側眼的85%,呈現(xiàn)雙凸形狀、透明度高、厚度和屈光度接近然晶狀體的特征。

同時,驗證了Wnt/PCP通路參與晶狀體再生。本研究中的再生晶狀體是迄今為止報道的最透明、最厚、與原始然晶狀體最相似的。總之,這些結果為白內(nèi)障和其他晶狀體疾病提供了一種新的治療策略。

臨床案例三、墨西哥眼科研究團隊利用患者角膜緣中間體干細胞移植進行視力康復

2021年9月,墨西哥眼科研究團隊在國際期刊《American Journal of Ophthalmology Case Reports》上發(fā)布了一篇《眼表鱗狀細胞瘤患者角膜緣自體干細胞移植及白內(nèi)障手術進行視力康復》的研究結果。

目的:描述單純角膜緣上皮移植以及晶狀體乳化吸出術和 IOL 植入術對眼表鱗狀細胞瘤導致的角膜緣干細胞缺乏患者進行視力康復的結果。

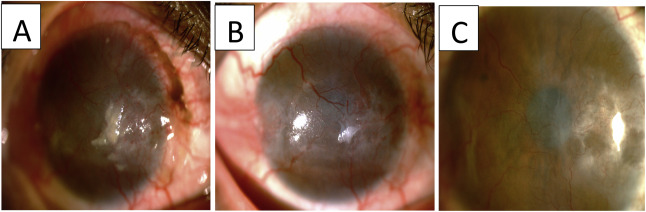

觀察結果:一名 66 歲的女性,右眼出現(xiàn)大的角膜結膜病變,導致過去 12 個月內(nèi)視力逐漸喪失。初步評估時,她的視力(VA) 為手部運動 (HM),右眼眼壓為 16 mmhg,左眼 VA 為 20/40 和 14 mmhg。

右眼裂隙燈檢查如圖A所示。左眼生物顯微鏡檢查僅顯示 NO2NC2 白內(nèi)障。根據(jù)臨床表現(xiàn),診斷為 OSSN。患者每兩周每天接受 4 次 1% 5-氟尿嘧啶 (5-FU) 治療(兩周治療,兩周停藥),該方案重復 5 次,直至臨床癥狀完全消退(圖B和C)。

SLET 后,角膜透明度恢復,可以看到前段細節(jié),順利進行了晶狀體乳化術。經(jīng)過 18 個月的隨訪,眼表和視力穩(wěn)定,無腫瘤復發(fā)。

結論:SLET 不僅可以恢復角膜上皮穩(wěn)態(tài),還可以獲得角膜透明度,避免角膜移植術,并允許進行前段手術。

哪些干細胞可以治療白內(nèi)障?

胚胎干細胞(ESC):這是一種多能干細胞,具有分化成多種功能細胞的潛力,包括晶狀體細胞。

誘導多能干細胞(iPSC):這些是從成人細胞重編程得到的多能干細胞,可以分化成多種細胞類型,包括晶狀體上皮細胞(LECs)。例如,Chen等人已經(jīng)證明iPSCs可以分化成LECs。

間充質(zhì)干細胞(MSC):這是一種多功能干細胞,可以分化成多種細胞類型,包括晶狀體細胞。它們易于獲取,并且已被考慮應用于各種眼部疾病的治療。

視網(wǎng)膜祖細胞(RPC):這些細胞是視網(wǎng)膜中的干細胞,具有分化成視網(wǎng)膜細胞的能力,可能對白內(nèi)障治療有潛在應用。

內(nèi)源性干細胞:這些是存在于晶狀體內(nèi)的干細胞,具有自我更新和分化的能力,可以用于晶狀體的再生。例如,中山大學中山眼科團隊利用內(nèi)源性干細胞成功實現(xiàn)了功能性晶狀體的再生。

晶狀體干細胞:這些干細胞存在于晶狀體中,可以用于晶狀體的再生和修復。

這些干細胞類型提供了治療白內(nèi)障的新方法,通過再生和修復受損的晶狀體組織,有望改善或恢復患者的視力。

前景與展望

盡管干細胞治療白內(nèi)障展現(xiàn)出廣闊的應用前景,但仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如,干細胞的分離提純難度大、異常分化以及遺傳穩(wěn)定性等問題需要進一步解決。此外,干細胞治療的費用相對較高,且治療周期因患者病情和個體差異而異。

未來,隨著干細胞技術的不斷發(fā)展和臨床應用的深入,干細胞治療有望成為白內(nèi)障治療的重要手段之一。通過進一步優(yōu)化治療方案和技術,干細胞治療有望幫助更多白內(nèi)障患者重獲清晰視力,并提高生活質(zhì)量。此外,結合基因編輯技術和納米藥物輸送系統(tǒng)等新技術,干細胞治療的精準性和有效性將進一步提升。

干細胞治療白內(nèi)障具有重要的科學意義和臨床價值,未來有望為這一致盲性疾病提供更有效的治療方案。

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業(yè)觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發(fā)布的信息不能替代醫(yī)生或藥劑師的專業(yè)建議。

版權說明:本文來自杭吉干細胞科技內(nèi)容團隊,歡迎個人轉發(fā)至朋友圈,謝絕媒體或機構未經(jīng)授權以任何形式轉載至其他平臺,轉載授權請在網(wǎng)站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信