近期,韓國嶺南大學化學工程學院在國際期刊《Pharmaceutics》中發表了一篇關于多種干細胞類型在治療重度抑郁癥方面的作用機制的綜述。

研究表明,間充質干細胞和神經干細胞可能通過產生更多具有增加的皮層連接的神經元來減輕抑郁癥。

一、簡介

重度抑郁癥 (MDD) 被認為是最常見的精神疾病,根據世界衛生組織 (WHO),它是導致殘疾的主要原因。情緒低落、對日常活動的興趣下降、內疚、失去快樂、注意力難以集中、自卑、睡眠困難和食欲改變是MDD的一些癥狀。這些問題可能會長期存在或反復出現,嚴重影響一個人進行日常活動的能力。在最壞的情況下,抑郁會導致自殺念頭。抑郁癥與患其他嚴重疾病的機會增加有關,例如心血管疾病 、中風、阿爾茨海默病、癲癇、糖尿病和癌癥。

抑郁癥狀在老年人中更常見,但這是由于與衰老相關的因素造成的,包括身體殘疾、認知缺陷、社會經濟缺陷和其他因素。難治性抑郁癥 (TRD) 可由發育過程中持續暴露于環境壓力源引起。

幾乎所有的抗抑郁藥都以相同的方式起作用,并在整個生命周期內有效治療嚴重的MDD。然而,抗抑郁治療有許多不良副作用,包括鎮靜、頭痛、血壓下降、失眠、體重增加、消化不良、情緒激動、口干、腹瀉和性功能障礙。這通常會導致患者依從性差,導致抑郁癥狀復發和更高的自殺風險。

由于干細胞具有自我更新和分化成許多其他細胞類型的能力,因此維持了幫助組織再生的潛力。在這篇敘述性綜述中,韓國嶺南大學化學工程學院探討了不同干細胞類型在治療抑郁癥方面的作用。

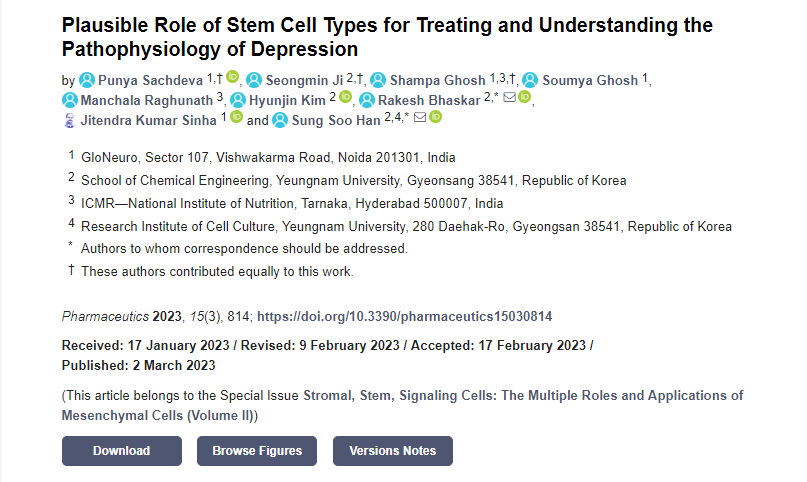

導致抑郁癥的重要原因之一:抑郁癥的單胺假說

去甲腎上腺素 (NE)、血清素(5-羥色胺,5HT)和多巴胺 (DA) 失調與抑郁癥的病理變化有關(圖1)。

已觀察到血清素、去甲腎上腺素和多巴胺水平降低,并被認為是導致抑郁癥狀產生的主要因素之一。

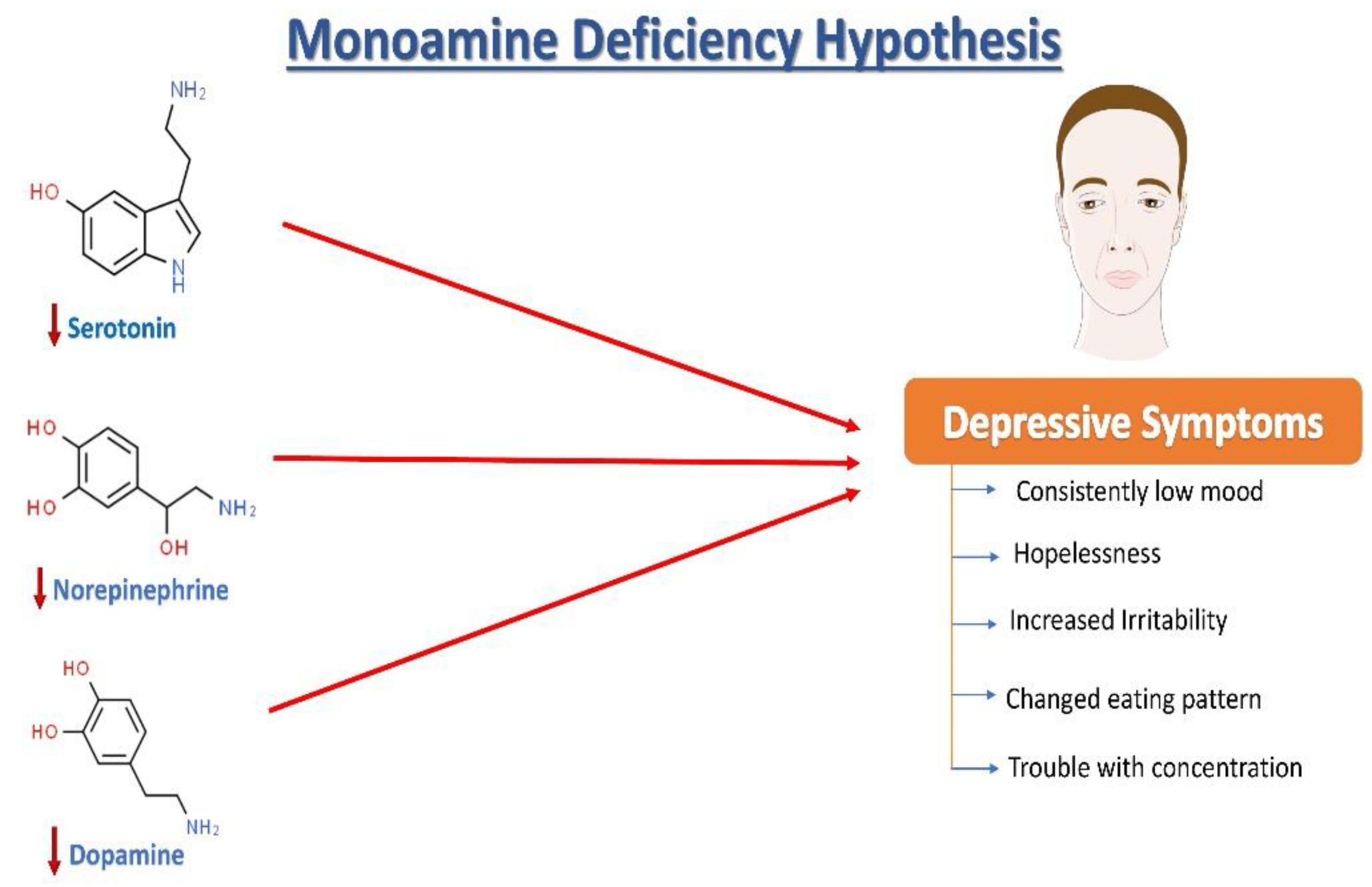

抑郁癥與哪些生物因素相關

如圖2所示,有多種生物學因素與抑郁癥狀相關。研究表明,應激誘導的表觀遺傳變化可導致抑郁癥。

在分子、遺傳、表觀遺傳、細胞和系統水平上有多種生物學原因。這些原因會導致臨床抑郁癥,并且可能會出現多種癥狀,這些癥狀可能因人而異。

此外,焦慮、抑郁風險、神經質和血清素能神經傳遞都與血清BDNF水平改變和BDNF基因多態性有關。

干細胞治療抑郁癥的臨床潛力

干細胞分離和開發的進步使科學家能夠識別培養特異性細胞類型,用于多種疾病的組織修復。干細胞具有治療抑郁癥的能力;圖3中的示意圖簡要說明了某些類型的干細胞治療抑郁癥的機制。

由于施用MSCs和NSCs,已經觀察到小鼠動物模型中抑郁癥狀的減輕。MSCs和NSCs具有上調BDNF信號通路的能力,而BDNF信號通路通常在患有抑郁癥的患者中被下調。BDNF信號通路的上調有助于刺激神經發生。神經發生是導致抑郁癥發展的主要生物學因素之一。神經發生的增加有助于緩解與抑郁癥相關的癥狀。

干細胞給藥的鼻內途徑

大量研究表明,鼻內應用 (INA) 可以繞過血腦屏障并將小分子和大分子轉移到中樞神經系統。此外,與立體定向腦部注射和鞘內注射相比,INA侵入性更小且更可靠。INA沒有疾病特異性,但它也證明了其在一系列神經系統疾病中廣泛使用的好處。

鼻內應用在許多方面優于靜脈內給藥:

(1) 它在很大程度上向CNS輸送治療劑;

(2) 它設法避免首過代謝;

(3) 無創且使用簡單,需要時可重復給藥;

(4) 其副作用減少,因為沒有其他健康器官暴露于治療劑。鼻內注射神經干細胞 (NSCs)、間充質干細胞 (MSCs) 和誘導多能干細胞 (iPSCs) 已用于治療各種神經系統疾病。

間充質干細胞的鼻內應用已廣泛應用于膠質瘤、神經變性和腦損傷的研究和治療。INAiPSC也已用于與慢性炎癥相關的研究。

間充質干細胞治療抑郁癥的機制

間充質干細胞是一種多樣化的基質干細胞,可以從多種成人組織中分離出來,例如臍帶、子宮內膜息肉、骨髓、脂肪組織等。

免疫調節作用:MSCs的免疫調節特性能觸發抗炎狀態。抑郁癥患者中樞神經系統的促炎因子如IL-1β、IL-6和TNF-α等表達增加,MSCs治療可以使血清IL-1β、IL-6和TNF-α等均顯著降低,發揮抑制炎癥與神經保護的作用,從而達到抗抑郁癥的治療效果。

小膠質細胞過度活化也是抑郁癥發病的關鍵。MSCs通過其免疫調節能力將M1型小膠質細胞轉變成M2型,抑制小膠質細胞的激活或將活化的細胞轉為靜止狀態,對抑郁癥有改善作用。

旁分泌作用:低濃度神經營養因子誘發和神經遞質含量減少也可引起抑郁癥發病。神經營養因子是神經可塑性的關鍵介質, MSCs可以通過釋放神經營養因子發揮其旁分泌作用,在臨床上通過代謝和心理刺激作用表現出來,促進患者對基礎神經藥物治療的反應。

MSCs分泌的外泌體可促進腦內β-內啡肽表達及5-HT、多巴胺的合成分泌,提高大腦興奮性,發揮治療抑郁癥的作用。

再生修復功能:抑郁癥患者的某些腦區神經細胞總體積較正常人減少。MSCs具有多向分化和再生功能,可以有效修復受抑制的神經細胞,從而促進神經元的存活,保護神經元免受應激損傷,激發它們活力。

抑郁癥的病理機制還包括顱內海馬的萎縮,體積明顯減小。MSCs可被誘導分化為新的海馬細胞,將海馬細胞運輸至細胞死亡或喪生其生理功能的特定區域后,逆轉病理狀態,可從根本上改善抑郁癥的進展。

神經干細胞與抑郁癥

近年來,神經干細胞引起了人們的興趣,NSC也被歸因于所謂的組織干細胞,具有在特定條件下沒有概述表型的情況下保持未分化的能力、分裂和增殖(自我更新)的能力,以及在神經發生開始時分化成神經元、少突膠質細胞和星形膠質細胞等后代的能力。

神經干細胞通常是從成人腦組織中提取的,包括死后腦組織,并成為增加或恢復受中樞神經系統相關疾病影響的腦組織質量和功能的重要候選者。

在抑郁癥中,海馬體中經常會出現神經發生減少。這進一步意味著神經發生缺陷可能導致與抑郁癥相關的癥狀,而增強的神經發生可以介導抗抑郁作用并緩解癥狀。然而,在建立這種雙向概念的完全合法性之前,必須首先調和關于神經發生在緩解抑郁癥中的作用的各種相互矛盾的報告。成人海馬神經發生的激活導致神經體細胞后代轉化為成熟的CNS神經元。然后,這些CNS神經元獲得功能和形態學特性,以整合到現有的神經網絡或替換已死亡的各種其他腦細胞。

干細胞治療抑郁癥的臨床試驗

2014年,俄羅斯科學家使用臍帶血治療13名復發難治性抑郁癥患者,結果發現臍帶血有助于難治性抑郁癥的治療,特別是認知-情感亞量表的改善。

其作用機制,研究者分析也可能是「臍帶血細胞釋放的神經營養因子發揮其旁分泌作用… 促進了患者對基礎精神藥物治療的陽性反應」。

除了臍帶血細胞和間充質干細胞,神經干細胞和誘導多能干細胞也被用于抑郁癥的細胞治療研究,以及抑郁癥模型的建立,后者用于抗抑郁藥物的測試。

2020年,據《中國生物制品學雜志》刊登的《干細胞在治療抑郁癥中的作用》一文也顯示:干細胞移植的治療方式在腦疾病中有潛在的抗抑郁作用。

結論

最近發表在《干細胞轉化醫學》雜志上一則研究表明,美國再生醫學研究所團隊發現將提取的神經干細胞移植到海馬體中,發現這些移植的神經干細胞不僅活了下來,而且還能分化、再生,患者記憶力、認知、學習能力得到改善。未來有望利用干細胞再生人腦細胞,幫助治療神經系統疾病。

主要參考資料:

Sachdeva, P.; Ji, S.; Ghosh, S.; Ghosh, S.; Raghunath, M.; Kim, H.; Bhaskar, R.; Sinha, J.K.; Han, S.S. Plausible Role of Stem Cell Types for Treating and Understanding the Pathophysiology of Depression. Pharmaceutics 2023, 15, 814. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15030814

版權聲明:本網站所有注明“來源:杭吉干細胞科技”或“來源:杭吉干細胞科技”的文字、圖片和音視頻資料,版權均屬于杭吉干細胞科技網站所有。非經授權,任何媒體、網站或個人不得轉載,否則將追究法律責任。取得書面授權轉載時,須注明“來源:杭吉干細胞科技”。其它來源的文章系轉載文章,本網所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,轉載內容不代表本站立場。不希望被轉載的媒體或個人可與我們聯系,我們將立即進行刪除處理。

說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議,如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信