導語:?2005 年,國際細胞治療學會 (ISCT) 發布了間充質基質細胞 (MSC) 命名的立場聲明,澄清了間充質干細胞這一術語并不等同于或可以與間充質干細胞(間充質基質細胞)互換,并在滿足最低標準時對間充質干細胞進行定義。

對間充質干細胞的標準定義是什么?間充質干細胞有哪些治療機制?

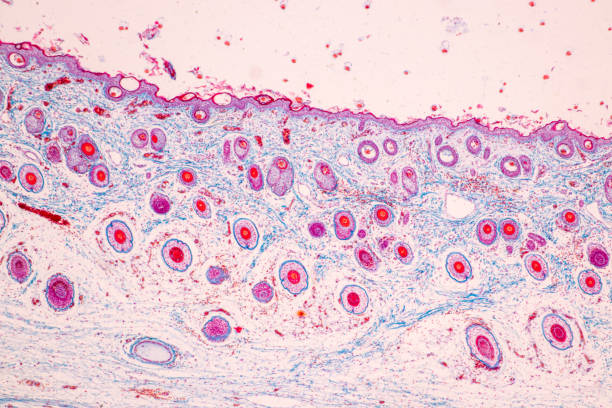

MSC 和 MSCs 這兩個術語已成為描述多能干細胞/祖細胞的首選縮寫,這些細胞和細胞群通常被稱為間充質干細胞、多能基質細胞、間充質基質細胞和間充質祖細胞。間充質干細胞可以在體外特定條件下分化為重要譜系,在體內植入后在有限情況下分化為重要譜系。

過去約 30 年來,MSC 因其有趣的細胞生物學、廣泛的臨床潛力以及作為快速發展的組織工程領域的核心構件而受到廣泛研究。MSC 在培養皿中生長迅速,具有以前在其他細胞中未發現的內在分化潛能,并產生大量有用的生長因子和細胞因子。

間充質干細胞的標準定義包括:

- 能夠粘附于塑料;

- 具有三系分化潛能(成骨、成脂和成軟骨);

- 細胞表面表達 CD90、CD105 和 CD73(陽性,> 95%);

- 缺乏細胞表面抗原 CD45、CD34、CD14 或 CD11b、CD79α 或 CD19 和 HLA-DR(陰性,< 2%)

隨后,發現血管周細胞符合 ISCT間充質干細胞最低標準,這導致我們對間充質干細胞在體內身份的理解發生重大轉變,即血管周細胞,這顯著使間充質干細胞的研究和應用多樣化。

間充質干細胞有哪些治療機制?

- 旁分泌作用

- 線粒體轉移

- 細胞外囊泡轉移

- 歸巢和再生藥物遞送

- 抗腫瘤血管生成

- 反侵襲和遷移

- 想了解更多關于間充質干細胞的治療機制的內容請查看(間充質干細胞有哪六大治療機制?)

總結

間充質干細胞最初是作為“一個謎中之謎”而開始的,但多年的研究表明,間充質干細胞能夠發揮顯著的免疫調節和再生作用,使基于間充質干細胞的治療成為最有前途、最受追捧的細胞療法之一。

間充質干細胞是一種強大的細胞實體,可以與其周圍環境和鄰近細胞相互作用,提供可以治療的細胞反應。隨著人們對間充質干細胞的復雜生物學和治療潛力的了解越來越深入,在科學知識和臨床益處方面仍有許多需要改進的地方。目前,全球已注冊 1000 多項間充質干細胞臨床試驗,可通過薈萃分析證明間充質干細胞應用的安全性。

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

版權說明:本文來自杭吉干細胞科技內容團隊,歡迎個人轉發至朋友圈,謝絕媒體或機構未經授權以任何形式轉載至其他平臺,轉載授權請在網站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信