神經干細胞移植已證明其在許多神經系統疾病中的治療潛力。長期認為的主要作用機制是替代因損傷或神經退化而丟失的細胞。

現在,越來越多的證據提供了對其他旁觀者機制的深入了解,這些細胞移植物可以通過這些機制帶來功能和結構修復益處。它們在免疫調節、神經發生和大腦可塑性方面的作用,以及它們分泌組成型神經保護因子的能力,為超越細胞替代的治療新領域打開了有趣的大門。本綜述的目的是概述在NSC引入病理宿主環境后介導這些新的治療作用機制的宿主和移植物依賴性因素。

介紹

神經干細胞 (NCS) 是具有自我更新能力的細胞,并且根據它們的來源(胚胎、成人)和內在因素,具有產生不同CNS細胞譜系以及其他組織細胞類型的多能或多能能力(與長期以來的想法相反),因此它們的用途很有希望。然而,由于為了操縱它們而采用了不同的協議,結果非常多樣化,在某些情況下甚至適得其反。

盡管如此,這一領域的研究取得了進展,如今,盡管NSCs細胞療法仍在繼續受到嚴格審查,但由于越來越多的證據表明其參與修復過程的作用超出了替換丟失細胞的范圍,因此其具有廣闊前景的潛力引起了更多關注,包括以及免疫調節和神經保護。

神經干細胞的神經移植

目前正在探索神經移植的臨床應用,作為一種促進恢復和修復由亨廷頓病舞蹈癥、阿爾茨海默氏癥、肌萎縮側索硬化癥和帕金森病等病癥引起的腦功能障礙的策略。CNS的其他神經退行性或創傷性病癥,例如常染色體神經退行性疾病和脊髓損傷,緊隨其后進行臨床試驗。

鑒于這種廣泛的疾病,目前,許多干細胞類型及其衍生的祖細胞被用于細胞替代療法;其中,神經干細胞是在這些條件下使用的理想策略之一。有效性與它們與中樞神經系統發育的聯系有關。

它們起源于神經外胚層,為它們提供了特殊的分子組成:SOX1和Oct4。SOX1是一種轉錄因子,在胚胎CNS的早期階段參與神經決定和分化,并在神經發生過程中與其他重要轉錄因子(如IIIPOU類)顯示協同相互作用。

據稱,干細胞具有發展不同腦細胞類型(神經元和神經膠質細胞)表型的能力,而且在移植后能夠遷移。一些類型的移植細胞顯示出選擇性遷移到病變部位,這是一個非常方便的特征。上述所有特征與其分泌神經營養因子和調節不同再生機制和免疫反應的能力相關使它們成為非常合適的選擇。

今天,神經干細胞的治療用途不僅包括“恢復或替代因損傷、疾病或生理更新而丟失的細胞”的解釋;但也包括引導細胞分化效應和宿主可塑性的刺激及其內源性修復機制。這一事實使得最初將神經移植作為一種“僅用植入的健康神經元替換死亡神經元”的技術的想法已經過時。

使用動物模型進行的臨床前研究表明,在膽堿能功能障礙、運動障礙、中風、脊髓損傷、腦腫瘤、僅舉幾例。此外,臨床試驗表明,接受過這種細胞替代療法的人的癥狀有所緩解。

然而,仍然有必要解決與使用這種戰略療法相關的許多具有挑戰性的問題。控制和調節分化和細胞生長的最佳策略尚未確定,連同促進遷移以及改善和實現宿主內有效功能整合的方法。

神經干細胞移植來源

當今時代使用不同來源的神經干細胞,哪個更好或帶來最大益處仍是一個爭論不休的問題。

盡管它們在使用中具有潛在優勢,但許多倫理和實踐限制伴隨著人類胚胎干細胞(囊胚和胚胎CNS衍生的)神經移植的轉化臨床應用。一方面,在一些國家,禁止或限制使用胚胎人體組織,并且有許多道德和宗教原則通常堅決反對使用未出生的人體材料,即使是出于治療目的。

另一方面,胚胎材料使用中涉及的技術困難(例如捐贈材料的生存能力和異質性/同質性)代表了其廣泛使用的嚴重問題。雖然解剖胚胎材料和維持細胞存活的方法存在問題,但其他問題如每次手術所需的大腦數量,移植后的免疫排斥和形成畸胎瘤的傾向是需要克服的障礙。從SGZ或SVZ等成人腦壁龕中獲得的干細胞已被證明具有可塑性但存在可用性有限的限制,因此難以獲得足夠數量的臨床應用。

其他不太符合道德規范的來源(血液、脂肪、皮膚、骨髓、臍帶等)伴隨著對神經系分化的額外要求,似乎可以通過特定的體外操作/協議和體內神經源性線索來實現。這些成體間充質干細胞 (MSC) 提供了一個有前途的令人興奮的解決方案來克服免疫缺陷,因為自體移植成為可能,它們本身已經顯示出有趣的免疫調節特性,

Feng等人最近所表明的,神經干細胞可以從成體間充質干細胞中生產。盡管如此,仍需要進一步證明其真正的治療潛力和標準化方案。

神經干細胞移植治療疾病的機制

在許多創傷性和神經退行性疾病中使用細胞替代療法的成功涉及三個獨立的機制,需要更深入地研究和理解。這些是注射細胞的存活、它們遷移到受傷部位的能力、影響底層微環境的能力以及它們整合到宿主神經元網絡中的能力。移植細胞和宿主細胞之間的串擾被認為可以介導這些以及這種療法所見的功能效應。

眾所周知,不僅一種機制主要負責恢復;在不同的移植范例、神經系統和時間間隔中可能會發生不同程度的重組,這反過來可能會產生一種影響,如果沒有移植,這種影響可能會被延遲。一些機制,例如神經化學物質慢性分泌/釋放到神經細胞中作為對移植的反應,或宿主大腦回路的重建作為自我修復和相互神經再支配的過程可能在移植效應中發揮關鍵作用。范圍從有害到完全重建和神經保護。

此外,在移植后的最初時刻,遷移或其他參與宿主-移植物通信的機制可能會觸發不可逆過程,從而促進宿主大腦的可塑性變化并重新配置其細胞投射。諸如用于遷移和分化指導和營養因子釋放的神經膠質支架形成等過程在其中至關重要。

因此,移植到受損大腦中的神經干細胞可能會促進一種或多種這些機制的激活,并在某個階段與宿主細胞相互作用以發揮作用,從而導致功能恢復。

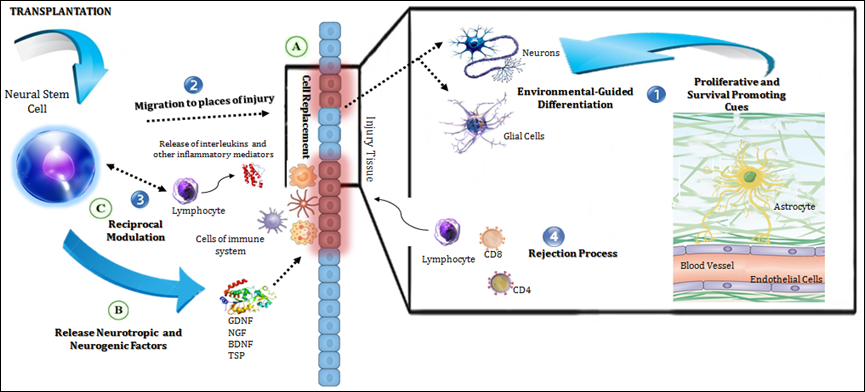

盡管在談到神經干細胞移植作用機制時,可以進行概念劃分(內生與外生),但讀者應記住,由于它們以復雜和互惠的方式相互作用,因此更難進行真正的功能分離。表2恢復了這種概念上的二分法,并且(圖1)示意性地表示了它。

該圖以一般方式說明了神經干細胞移植物的內源性和外源性作用機制。

內生機制:

- 宿主依賴性因子和線索的釋放,以支持植入干細胞的增殖和分化。

- 宿主環境對損傷部位的化學吸引和移植細胞遷移到目標部位以達到治療目的

- 局部免疫細胞釋放的對NSC行為和存活有影響的因子。

- 宿主免疫系統對外源細胞的免疫感知和移植物排斥樣過程的可能發展。

外生機制:

- 原位分化為神經元和神經膠質譜系,并為宿主預先存在的回路中的細胞替換和功能整合提供新生神經元。

- 移植的干細胞產生神經營養因子和神經源性因子,促進細胞替代的內源性機制(成體神經發生)并保護瀕危的局部神經元群。

- 干細胞影響損傷部位的細胞因子產生模式和炎癥細胞活化。這里描述了移植細胞和宿主免疫系統在移植后進行的雙邊調節。

| 內源性(宿主依賴) | 外源性(移植依賴) |

|---|---|

| 宿主環境中的增殖和促進生存的線索 | 細胞置換與功能整合 |

| 對損傷部位的化學吸引 | 內源性神經發生促進 |

| 宿主免疫系統影響 | 外源性免疫調節 |

| 移植排斥過程 | 神經營養因子的產生和電路重構 |

神經干細胞的內源性機制(依賴宿主)

當宿主發揮植入觸發的作用時或宿主環境本身對外源性干細胞功能產生影響。這是至關重要的,因為正如我們所知,不僅基因型控制細胞功能,外部線索也會干預和調節細胞行為的重要方面,因此宿主環境與細胞治療具有顯著相關性。

分化和生存的環境信號:今天很明顯,神經源性生態位積極參與干細胞的維持、激活和分化。65周圍的血管、星形膠質細胞、腦脊髓液和生態位中細胞分泌的一組復雜的細胞外分子是內部發生動態相互作用的完美環境;在這里,細胞間的通訊發生,許多擴散的信號和分子,可溶或嵌入細胞外基質和相關血管中,在空間和時間上共同作用以調節干細胞生物學。這反映在體外培養的干細胞有反應并在很大程度上受宿主神經源性微環境控制的事實,它們可能表現出與體外培養時觀察到的不同的多能性,反之亦然。

遷移到受損的地方:利基的一個重要作用是確保在特定組織條件下(維護、損傷、疾病)靜止和激活的干細胞之間的正確平衡,因此在需要時,干細胞可以被募集、激活和動員到最需要它們的站點。

干細胞在實質上遠距離遷移至大腦損傷部位的能力對于干細胞治療具有重要價值并且與損傷部位發生的神經炎癥、反應性神經膠質增生和血管生成過程有關。

免疫系統調節:神經干細胞與免疫系統之間的緊密關系不再是假設,越來越多的證據支持這些細胞參與的相互調節系統。

神經干細胞的外源性機制(依賴于移植物)

當植入的細胞有其自身的作用時。這些細胞介導的作用超越了細胞周轉功能,長期以來一直作為主要恢復機制,現在結合了神經保護、免疫調節和神經可塑性等其他旁觀者機制。通過它們,NCS 可以防止進一步的組織損傷,拯救退化的宿主細胞并影響血運重建和神經再生過程。

免疫調節和神經保護:如前所述,免疫細胞和干細胞進行了豐富的交流,并形成了一個持續到成年期的緊密網絡。這種密切關系介導了NCS的保護(在某種程度上)和免疫調節作用,最終保護大腦免受炎癥損傷。所有中樞神經系統病理紊亂都在不同程度上與特定的炎癥過程相關,因此NSCs通過表達和分泌影響免疫行為和修復系統的不同因子,最終將調節不同的功能障礙機制,并可能保證其自身的生存和功能整合進入宿主神經回路。

神經營養活動和電路重新布線:干細胞產生神經營養因子和其他發育階段特征分子的組成能力是眾所周知的。這種營養表達隨分化和環境條件而變化的事實使其在體內的完整表征非常復雜。外源性干細胞修飾損傷介導的營養表達,這也對潛在的病理過程具有特異性。

在體外,NSCs通過分泌GDNF、神經生長因子 (NGF)、BDNF和神經營養因子3,促進軸突生長并顯示出對谷氨酸介導的興奮性毒性損傷的保護作用。

促進內源性神經發生:受傷后,可以募集內源性干細胞以補償組織損失,補償組織特異性和年齡依賴性的再生潛力。不幸的是,在大多數情況下,這個備份系統不足以完全恢復功能。持續的攻擊和進行性細胞丟失可能直接或間接地影響NSC的內源性生態位,并隨之影響整個恢復能力。如果生態位可以影響移植細胞的行為,則相反的情況也是可能的。使用外源性神經干細胞作為一種療法,具有恢復和增強這種內源性修復機制的細胞能力。對阿爾茨海默病 (AD)、脊髓損傷、中風和帕金森病動物模型的研究在這方面提供了一些證據。

神經干細胞移植用于治療哪些腦部疾病?

腦部疾病是指因遺傳、先天性腦發育不全、腦外傷、腦腫瘤、腦出血、腦梗阻、感染、化學藥物中毒等引起大腦神經組織損傷,進而導致患者智力低下、肢體癱瘓甚至大小便失禁等癥狀體征的一大類疾病。

常見的腦部疾病可分為三大類:

①遺傳、先天發育不良造成的小兒腦癱,智力低下等;

②外傷造成的急性腦損傷后遺癥、腦血管病造成的腦中風后遺癥等;

③因中樞神經纖維損傷進而造成腦神經細胞衰老退化造成的慢性退行性疾病,包括老年癡呆癥、腦萎縮、帕金森病等。

腦部疾病正在越來越嚴重地威脅著人類健康,據調查,腦梗塞、小兒腦癱、癲癇、帕金森病等腦病和神經損傷性疾病占人類疾病總數的30%左右。而且腦梗塞、腦出血等還具有高發病率、高死亡率、高致殘率、高復發率等四高的特征。

目前,對于腦部疾病的治療多以手術與藥物治療為主,但此類療法無法徹底治愈腦部疾病,且留有后遺癥。干細胞具有多向分化潛能、強大的自我復制能力、可移植性強等特性,近年來神經干細胞移植治療腦部疾病也成為了醫學和生物學研究的熱點。

近幾年來,神經干細胞移植在治療腦梗塞、腦外傷、帕金森、腦出血、腦萎縮、阿爾茲海默病、運動性神經元病、腦癱、肌萎縮性側索硬化癥(ALS)、運動失調、舞動病、急性感染性多發性神經根炎、小兒麻痹、面癱、末梢神經障礙等多種疾病上都取得了重大進展。

結論

神經干細胞療法對許多神經病理狀況具有巨大潛力。神經干細胞似乎天然地被賦予了適當的機制,以響應適當的刺激模式來表達一種沉默的基因組潛能。

人們長期認為的細胞替代主要機制正在慢慢遠離,取而代之的是新的令人興奮的旁分泌機制,神經移植可以通過這種機制促進功能恢復。為了成功轉化為臨床環境,需要充分了解干細胞特性及其相互作用的復雜性,移植后,與它們遇到的病理細胞和分子微環境。

神經干細胞的外源性和內源性以多種多樣的方式回顧了相互作用。這種宿主-移植物相互調節不僅影響植入細胞的分化、遷移和存活,而且還在很大程度上介導它們現在被認為具有的神經保護、免疫調節、神經源性和神經可塑性培養效應。部分沖突關于環境-NSCs移植通訊作用的體外和體內數據值得對該主題進行進一步研究。更重要的是,如果我們相信不同的信號分子可以根據它們所處的特定病理微環境作用于完全相反的末端。

這種見解將使基于神經干細胞的療法在新時代蓬勃發展。

參考資料:?Oliveira AAD, Sánchez JPB, Hurtado JDC. Neural stem cell transplantation and mechanisms for functional recovery. J Stem Cell Res Ther. 2016;1(2):59-71. DOI:?10.15406/jsrt.2016.01.00012

提示:本文內容來自網絡用戶投稿,僅供參考,不做為診斷依據,任何關于疾病的建議都不能替代執業醫師的面對面診斷。最終以醫生診斷為準,不代表本站同意其說法,請謹慎參閱,本站不承擔由此引起的任何法律責任。

掃碼添加微信

掃碼添加微信