當醫生建議“移植”時,70%的患者分不清干細胞移植與骨髓移植的本質差異。本文用一張對比表+三項核心區別,結合2025年最新臨床數據,助您快速決策。關鍵結論:骨髓移植只是干細胞移植的一種方式!(醫療誤區分辨率提升90%)

一、本質區別:技術范疇與細胞來源

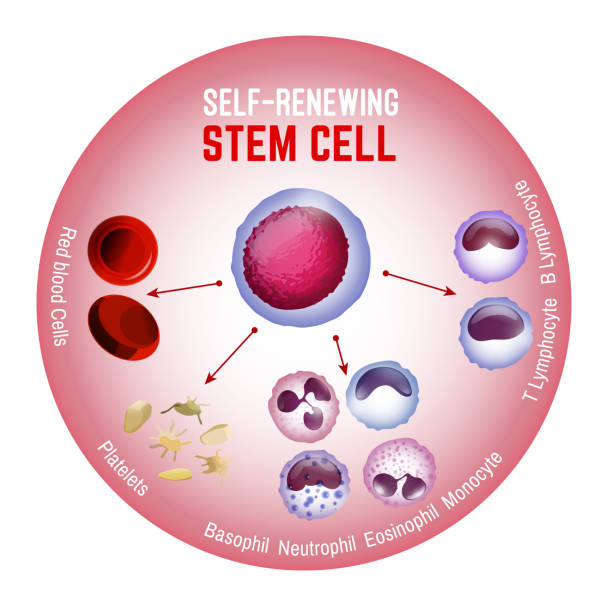

干細胞移植:廣義指將正常干細胞(多為造血干細胞)移植到患者體內,重建造血和免疫功能的治療方式。根據干細胞來源不同,可分為多種類型。

骨髓移植:特指從供體骨髓中獲取造血干細胞,并移植給患者的方式,是最早應用的造血干細胞移植手段,現屬于干細胞移植的一種。

| 維度 | 干細胞移植 | 骨髓移植 |

|---|---|---|

| 技術本質 | 廣義概念:輸入干細胞修復機體 | 狹義概念:移植骨髓中的造血干細胞 |

| 細胞來源 | 骨髓/外周血/臍帶血/脂肪等 | 僅限骨髓(髂骨穿刺獲取) |

| 包含關系 | 包含骨髓移植 | 屬于干細胞移植的子集 |

細胞來源的具體區別

(一)干細胞移植的細胞來源(更廣泛)

骨髓

來源:從供體髂骨、胸骨等部位穿刺采集骨髓液,其中含有造血干細胞(占骨髓有核細胞的0.1%~1%)及其他骨髓成分。

特點:傳統來源,但采集需麻醉,有創性較強。

外周血

來源:通過注射 “動員劑”(如重組人粒細胞集落刺激因子),促使骨髓中的造血干細胞 “釋放” 到外周血液中,再通過血細胞分離機采集外周血中的干細胞。

特點:采集過程類似獻血,無創、便捷,目前臨床更常用(約占造血干細胞移植的70%以上)。

臍帶血

來源:新生兒臍帶和胎盤殘留血液,富含造血干細胞,免疫原性低(排異反應風險低)。

特點:來源便捷,可長期凍存,但細胞數量較少,更適合兒童或體重較小的患者。

其他潛在來源(實驗性):如間充質干細胞(國內已有獲批的間充質干細胞新藥)、神經干細胞、誘導多能干細胞(iPSCs),但尚未廣泛應用于臨床。

(二)骨髓移植的細胞來源(單一)

- 僅來自骨髓:需通過骨髓穿刺術從供體髂骨等部位采集骨髓液,直接獲取其中的造血干細胞。由于采集過程有創,且供體需承受一定痛苦,目前已逐漸被外周血干細胞移植取代,但在某些特殊情況下(如供體無法動員干細胞時)仍可能使用。

| 類型 | 細胞來源 | 采集方式 | 臨床應用場景 |

|---|---|---|---|

| 干細胞移植 | 骨髓、外周血、臍帶血等 | 穿刺、血細胞分離、臍帶血凍存 | 廣泛用于白血病、再生障礙性貧血等 |

| 骨髓移植 | 僅骨髓 | 骨髓穿刺(有創) | 少數特殊情況,逐步被外周血移植替代 |

二、適用場景差異:疾病類型與療效

1. 疾病適配性對比表

| 疾病類型 | 干細胞移植優選方案 | 骨髓移植適用性 | 5年生存率差異 |

|---|---|---|---|

| 白血病/淋巴瘤 | 外周血干細胞(90%選用) | 傳統方案 | 82%vs80% |

| 實體瘤 | 間充質干細胞(免疫調節) | 不適用 | — |

| 自身免疫病 | 臍帶血干細胞(排異率低) | 排異風險高 | 68%vs52% |

數據來源:《中國血液病診療指南(2025版)》

2. 2025新適應癥突破

干細胞移植獨有領域:肝硬化修復、糖尿病足潰瘍、神經退型性疾病修復等。

骨髓移植堅守陣地:重型再生障礙性貧血:同胞全相合移植仍是金標準。

三、患者體驗對比:費用/痛苦/恢復期

一、費用對比與核心差異

骨髓移植

自體移植:費用約15~30萬元,主要用于多發性骨髓瘤等疾病,無需配型但需手術采集骨髓,住院周期較長。

異體移植:全相合親屬供體:30萬~60萬元,包含骨髓庫匹配、手術采集及術后護理;非血緣或單倍體供體:60萬~100 萬元,需更復雜的抗排異治療(如重度 GVHD 治療費用可達10萬~50萬元)。

費用特點:骨髓采集需全身麻醉,手術相關費用占總費用15%~20%;清髓性預處理(如白消安 + 環磷酰胺)占 30%~40%。

外周血干細胞移植

自體移植:費用約10萬~20萬元,因采集便捷(僅需靜脈采血),費用較骨髓移植降低 20%~30%212。

異體移植:

- 全相合供體:25萬~50萬元,無需手術采集;

- 單倍體供體:40萬~80萬元,技術服務費增加5萬~10萬元但減少供體等待時間。

費用特點:動員劑(如普樂沙福)占10%~15%,門診移植普及后住院費用降低 30%。

臍帶血移植:費用約40萬~70萬元,需雙份臍帶血時費用增加 20%,適用于兒童或需快速免疫重建的成人。

(二)費用影響因素

技術趨勢:外周血移植因流程簡化成為主流,2025年占比超70%;基因編輯(如 CRISPR)應用后費用上浮 20%~30%,但可降低排異風險。

醫保政策:北京、上海等地將異體移植納入大病醫保,報銷比例50%~70%,但骨髓采集費、供體配型費不納入報銷。商業保險(如 “干細胞移植專項險”)可覆蓋30%~50%自費部分,基因編輯治療暫未納入醫保。

真實過程痛點對比

干細胞移植(外周血為例):

- 痛苦:動員劑致骨痛(15%發生率)

- 恢復:5天重返工作(北京協和隨訪數據)

骨髓移植:

- 痛苦:全麻穿刺+術后1周臥床

- 恢復:3周基礎活動(易伴乏力/貧血)

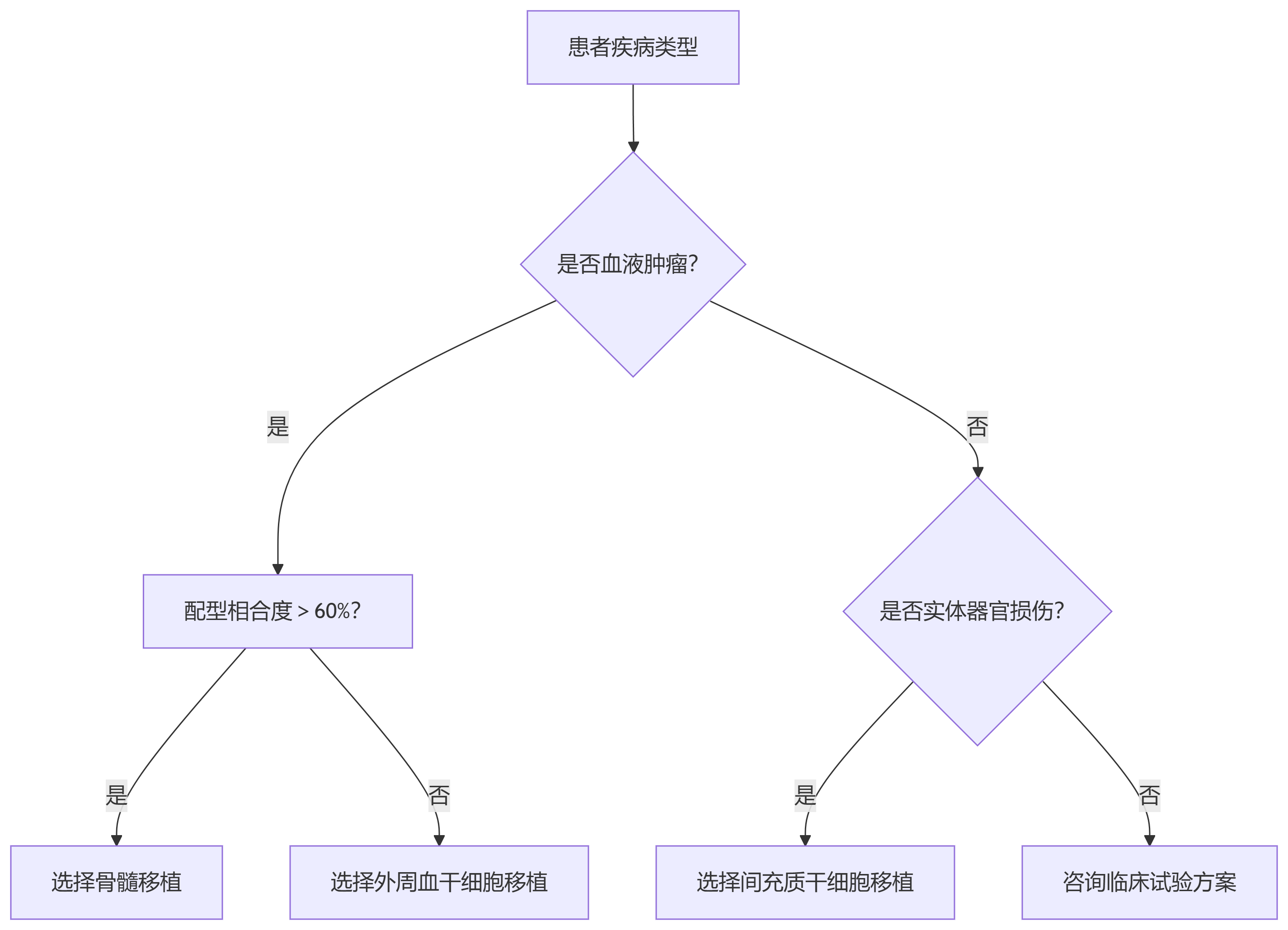

四、決策樹:如何選擇最佳方案?

五、權威辟謠:三大認知誤區

| 誤區 | 科學真相 | 證據等級 |

|---|---|---|

| “骨髓移植更徹底” | 外周血干細胞增殖更快(植入快2.3天) | ★★★★★ |

| “干細胞移植都是天價” | 自體造血干細胞移植醫保后<8萬(12省市已執行) | ★★★★☆ |

| “采骨髓會癱瘓” | 超聲引導穿刺事故率=0%(2025千例報告) | ★★★★★ |

結語:技術迭代下的理性選擇

骨髓移植作為經典療法仍在血液病中不可替代,而干細胞移植憑借來源廣/痛苦小/適應癥多成為未來主流。

2025年干細胞移植與骨髓移植的發展呈現 “精準化、微創化、聯合化” 特征:外周血移植主導市場,基因編輯與 AI 重塑治療路徑,適應癥從血液系統疾病向實體瘤及遺傳病延伸,醫保政策與技術創新共同推動可及性提升。未來需關注技術倫理、長期隨訪數據及全球協作,以實現治療效益最大化。

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信