1「瘢痕」是皮膚創傷必然產物

瘢痕(scar)是物理、生物、化學等因素的損害作用于人體皮膚組織,導致皮膚組織的嚴重損傷而不能完全自行正常修復,它是各種創傷引起的皮膚組織外觀形態和組織病理改變,是人體創傷修復過程中必然的產物。

皮膚的損傷是瘢痕形成的原因,包括皮膚的外傷、切割傷、燒傷、皮膚感染、外科手術等。

當瘢痕生長超過一定的限度,就會發生各種并發癥,例如外形的破壞以及功能活動障礙等,給患者帶來巨大的肉體痛苦和精神痛苦,尤其是燒傷、燙傷、嚴重外傷后遺留下的瘢痕。

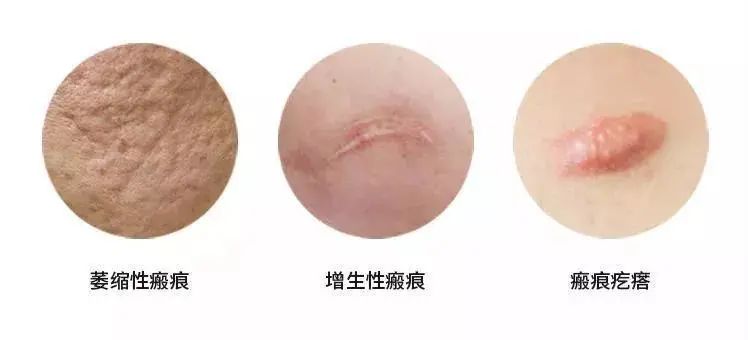

根據瘢痕的顏色、質地和形態,臨床可以將瘢痕分為三大類:萎縮性瘢痕、增生性瘢痕和瘢痕疙瘩。

萎縮性瘢痕

主要發生于面部,多為痤瘡愈后所遺留,也可能由于外傷過深,損傷皮膚的全層,會跟深層的組織形成黏連而形成一個凹陷性的疤痕,這樣疤痕就有很大的收縮性,可以牽拉臨近的組織器官而影響局部的功能。

增生性瘢痕

由于損傷到了真皮層,它形成的疤痕要明顯高于正常的皮膚,同時局部會增厚變硬。

瘢痕疙瘩

一般會高出正常周圍組織很多,同時會超出原本傷口范圍,呈現出奇怪的蟹足狀,在中醫上也稱蟹足病。它是一個持續增長的包塊,與周圍的皮膚有明顯的界限,這也是一種皮膚纖維瘤的表現。

2

瘢痕修復極具「挑戰性」

關于瘢痕的治療,常規的治療方法有糖皮質激素注射、包塊局部曲安奈德注射、激光、手術+局部放療、硅膠膜等等。

雖然已建立了各種治療手段,但具有不同的療效性,高復發率和治療無效非常常見,很多時候需要多種方法來聯合治療。目前備受矚目的人工皮膚治療,在臨床研究中應用效果也不理想,對于慢性傷口愈合率只有35%~56%。

其中,燒傷疤痕特別具有挑戰性,治療在很大程度上支持修復手術以去除疤痕皮膚,但復發率較高。

研究發現,具有自我更新、多向分化潛能、能分泌多種細胞因子以及細胞生長因子的干細胞,為皮膚創傷提供了修復和再生的條件。

干細胞移植使全身皮膚再生,瘢痕患者迎來福音

3

神奇的干細胞,實現自我修復和再生

目前,干細胞已經被應用于燒傷創傷,以促進傷口愈合。它不但可以促進燒傷創面的愈合,還可以減輕炎癥,防止瘢痕進展和纖維化。其中,最為廣泛應用于修復燒、燙外傷皮膚疾病的為間充質干細胞,多項研究證實,在全身或創面局部應用間充質干細胞可大大促進損傷皮膚的修復并提高愈合質量。

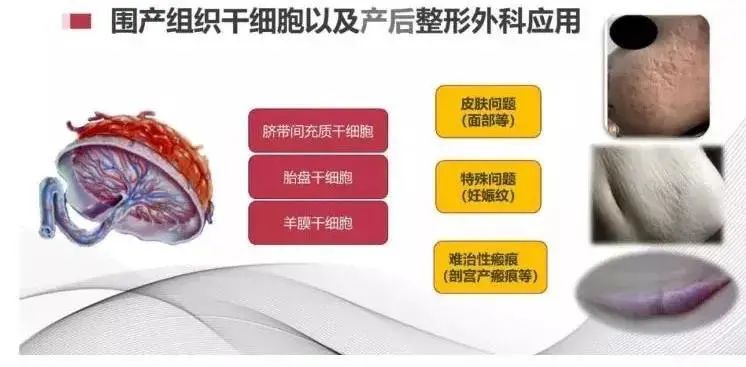

此外,干細胞分泌的細胞生長因子有著極高的生物活性,可促進細胞分化增殖,誘導趨化炎癥細胞,并影響細胞的分裂、遷移。也正是如此,干細胞在產后整形、美容、修復中發揮著重要作用。

干細胞發揮作用機制

①表皮細胞生長因子,可促進皮膚細胞的新陳代謝,達到美白、抗皺等效果,同時還可間接促進膠原蛋白和透明質酸的分泌,增加皮膚彈性、減緩皺紋形成,延緩衰老;

②成纖維細胞生長因子,可促進成纖維細胞、上皮細胞、內皮細胞等的增殖,刺激血管新生以及膠原蛋白的合成,從而減少瘢痕形成、增加皮膚彈性、延緩衰老;

③血管內皮生長因子,可誘導皮膚微血管的生成,改善皮膚新陳代謝,同時也可提高微血管通透性,為皮膚細胞增殖和膠原蛋白的合成提供豐富的營養,有助于改善皮膚暗沉。

經多項研究證實,干細胞移植在全身或創面局部靶向應用中,可促進損傷皮膚的修復并提高愈合質量。在孕婦產后的整形外科應用中,利用干細胞改善妊娠紋、剖腹產頑固性疤痕、剖宮產疤痕等具有較顯著的效果。

01

國外研究進展

1981年,哈佛大學的Howard Green教授是首次在實驗室環境中培養干細胞用于臨床治療用途的人。兩個被嚴重燒傷的小男孩,全身燒傷面積超過90%,這意味著在皮膚底下的干細胞層也被燒毀了。

Howard Green教授通過從男孩腋下取出非常微小量的存活下來的皮膚,在實驗室培養了干細胞,并將孩子的皮膚細胞數量提高了一萬倍,使之足以覆蓋兩個孩子受損皮膚部位,通過將干細胞引到移植物邊緣上進行修復,不斷加倍直到受損皮膚部位覆蓋成了一整片。就這樣依靠干細胞自身的再生修復潛能,孩子們的性命保住了,他們受損的身體依靠干細胞技術培植而來的新皮膚得以新生修復。

2014 年,國外首次報道了一則利用人羊膜干細胞修復胸部瘢痕的臨床嘗試。一例73歲白人男性患者,因多次心室輔助裝置植入,出現手術切口處瘢痕,疤痕組織周圍嚴重的疼痛,導致睡眠困難和生活質量下降。在進行多次手術之前,患者每天行走 4 英里,由于疤痕疼痛和相關的呼吸困難,行走減少到每天1英里。傳統的治療方法未能緩解疼痛。后治療團隊嘗試用200萬個人羊膜干細胞靶向使用至疤痕周圍的上、下、內側和外側部分后,患者疼痛顯著減輕,在6周內能夠堅持每天鍛煉。30 天 后,再次給予羊膜干細胞修復瘢痕,患者完全消除了疼痛,鍛煉水平提高到基線水平。

03

國內研究進展

2002年,合作醫院付小兵等發表了一項《表皮細胞生長因子通過誘導皮膚干細胞分化加速受創表皮再生的研究》報告,此項報道目的是從皮膚干細胞增殖分化角度研究表皮細胞生長因子 (EGF)加速受創皮膚再生的機制。

8例經EGF修復創面的患者,于細胞使用后8天及14天對創面邊緣部進行活檢取材,另選7例同期未經EGF修復創面為對照。

結果常規病理學檢查與對照創面相比,EGF用于創面后8天可見表皮層增厚,表皮角質層增粗,修復后14天以上特征更為明顯。得出相關結論為EGF促進損傷皮膚再生的主要機制之一,可能與它能誘導皮膚干細胞快速定向分化有關。

2016年,合作醫院首席研究員付小兵發表了一項為期6個月的《臍帶間充質干細胞治療難治性皮膚潰瘍愈合療效》試驗,該試驗共招募20名皮膚潰瘍難以愈合的患者,隨機分為臍帶間充質干細胞組和其他治療組,通過傷口愈合時間的情況決定采用二次治療,觀察臨床療效和安全性,證明了臍帶間充質干細胞具有促進創面愈合的作用。

以上研究證實了干細胞分泌的細胞因子和細胞生長因子能調節皮膚炎性反應,誘導血管新生,增強上皮細胞生長,加速顆粒組織和細胞外基質的形成,促進損傷皮膚的修復并提高愈合質量。可以說,通過創面局部使用干細胞是目前較為快速有效的皮膚瘢痕修復方式。

21世紀是細胞治療的時代,希望更多的人可以受益于干細胞。干細胞通過修復損傷組織和促進細胞生長以及調節機體免疫功能方面來幫助提高皮膚創面的修復質量,從而造福更多燒傷患者以及久被皮膚瘢痕困擾的人。

說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議,如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信