腦性癱瘓(Cerebral Palsy, CP)是一種由胎兒或嬰幼兒期腦損傷導致的運動和姿勢障礙疾病,其核心病理是發育中的大腦因缺氧、缺血或感染等損傷導致的不可逆神經功能缺損。傳統康復治療雖能部分改善癥狀,但難以實現神經修復與功能重建。

近年來,干細胞療法因其潛在的神經再生能力成為研究熱點。然而,這一領域的臨床轉化仍面臨關鍵挑戰—— “如何平衡干細胞劑量與治療次數,以最大化療效并確保安全性”。目前,全球已開展超過60項干細胞治療腦癱的臨床試驗,但不同研究在劑量和次數上存在顯著差異。

本文將從干細胞的劑量與次數的角度切入,綜合分析干細胞治療腦癱患者的臨床研究數據,為腦癱的精準治療提供理論依據。

干細胞治療腦癱:干細胞劑量與次數如何決定療效?

一、劑量與療效的生物學基礎

劑量與干細胞歸巢效率:干細胞需通過血液循環遷移至腦損傷區域,其歸巢效率與劑量呈正相關。低劑量可能因細胞數量不足而難以覆蓋廣泛損傷區域,而高劑量可能增加血管內滯留風險,降低靶向性。例如,動物實驗顯示,間充質干細胞(MSC)劑量在1×10?~5×10? cells/kg時,可顯著改善運動功能;但超過此范圍可能因微環境競爭抑制旁分泌效應。

旁分泌作用的劑量依賴性:干細胞通過分泌神經營養因子(如BDNF、VEGF)促進神經修復。研究顯示,劑量增加可提升生長因子濃度,但達到閾值后可能觸發炎癥反應。例如,臍帶血MSC在5×10? cells/kg劑量下,抗炎因子IL-10分泌量最高,而更高劑量可能激活TNF-α通路。

二、臨床研究中的劑量探索

2.1 臨床前研究表明干細胞治療腦癱最適合劑量范圍

2024年,北京大學第三醫院在《中國生育健康雜志》上發表了一篇關于《新生兒缺氧缺血性腦病治療研究進展》的研究成果。

研究表明,干細胞治療的給藥途徑分為全身和局部兩類:

- 全身給藥包括靜脈和腹腔注射,但因需覆蓋多器官組織,可能導致細胞損耗過多,療效受限。

- 局部給藥途徑中,顱內注射創傷大且不良反應風險高,難以普及;鞘內注射曾用于腦癱臨床試驗,但鼻內給藥因其快速、無創、安全的優勢展現出巨大潛力,研究顯示其療效與顱內或腹腔給藥無顯著差異。

給藥時間窗的研究表明:

- 早期研究多選擇損傷后24小時內以避免急性炎癥反應,但后續研究發現損傷后0~7天的給藥仍可改善解剖和功能;

- Uemura等研究進一步證實,24~72小時的延遲給藥較早期(24小時內)治療效果更佳,可能因炎癥環境趨緩,利于細胞存活與修復。

劑量方面,臨床前研究常用1.5×10?~1×10?個細胞/kg體重,其中1×10?個/kg是最常用且具有明確神經保護作用的標準劑量。

2.2 低劑量多次輸注的療效優勢

2023年,我國科研人員在國際期刊《干細胞研究與治療》發表了一項關于《腦癱患者鼻腔內注射神經干細胞的安全性和有效性結果:一項隨機1/2期對照試驗》的臨床試驗結果。

本次研究納入了25名,年齡為3至12歲,臨床表現為中度至重度癱瘓,以缺血缺氧引起的痙攣性腦性癱瘓為特征的腦癱患者,參與者每公斤體重接受2×106個hCT-MSCs的劑量,每3個月進行3次輸注。

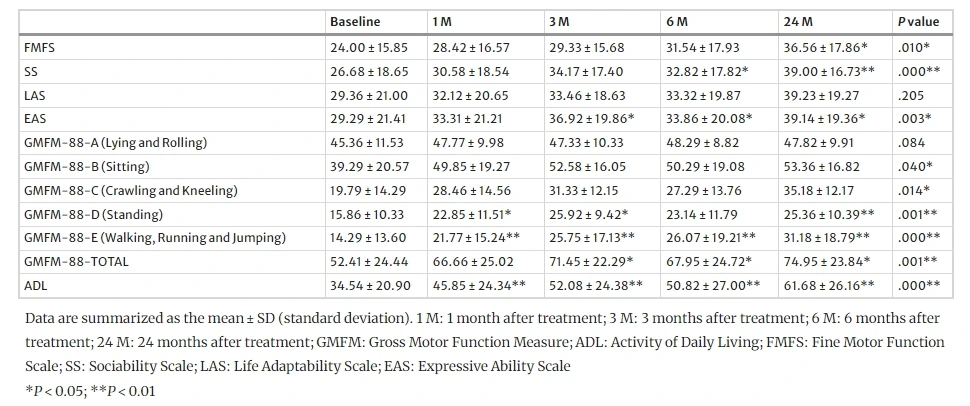

主要終點與量表分析:

- 運動功能改善:治療組粗大運動功能(GMFM-88)總分顯著提升(基線52.41→24個月71.45),站立(GMFM-D)和步行/跑步(GMFM-E)能力在治療后1個月即顯著改善。對照組GMFM-88及粗大運動功能無明顯變化。

- 自理能力提升:治療組日常生活活動能力(ADL)評分顯著提高(基線34.54→45.85),且改善持續至24個月。

- 認知與社交能力:表達能力(EAS)和社交技能(SS)分別在3個月和6個月顯著改善,但對照組SS和EAS無顯著變化。

- 精細運動延遲改善:手部精細運動功能(FMFS)在24個月時顯著提升(基線24.00→36.56),提示復雜精細動作改善需更長時間。(見圖1)

長期穩定性:治療組所有顯著改善(ADL、GMFM-88等)均持續至24個月,且療效在早期(1-3個月)即顯現,后期(6個月后)維持穩定。對照組部分指標(如FMFS、LAS)反而下降,顯示NSCs治療的持續性優勢。

安全性:25例患者接受神經干細胞(NSCs)聯合康復治療或單純康復治療,在24個月內未發生與鼻腔給藥或神經干細胞相關的嚴重不良反應。

綜上所述,本研究通過低劑量(2×10?個/kg)多次鼻腔內注射神經干細胞(hCT-MSCs)的治療方案,驗證了其在改善中重度痙攣性腦癱患者多維度功能障礙中的顯著療效和長期安全性。結果顯示,治療組在運動功能、自理能力、認知社交及精細動作方面均取得持續性改善,且療效在早期(1-3個月)快速顯現并長期穩定,而對照組未見顯著改善甚至部分指標下降。

2.3 高劑量輸注的療效優勢

2018年,西安神經生物學研究所牽頭在行業期刊《細胞移植》上發表了一篇關于《針對腦癱兒童進行人臍帶血間充質干細胞輸注的隨機、安慰劑對照試驗》的臨床研究成果,并在治療后3、6、12、24個月對54例腦癱患者進行了隨訪評估。

輸注組包括27例患者,接受4次高劑量hUCB-MSCs輸注(靜脈輸注,固定劑量為5×107)和基礎康復治療,而對照組中的27例患者接受0.9%生理鹽水和基礎康復治療。

臨床結果表明:

1.GMFM-88(粗大運動)

- 3個月:MSC組坐/爬/站/走/跑全功能區改善,對照組僅下肢有效。

- 12個月:MSC組有效率89%(對照組41%),運動模式穩定。

- 24個月:MSC組保留85%增益(對照組僅23%),坐/爬功能優勢顯著。(見圖2)

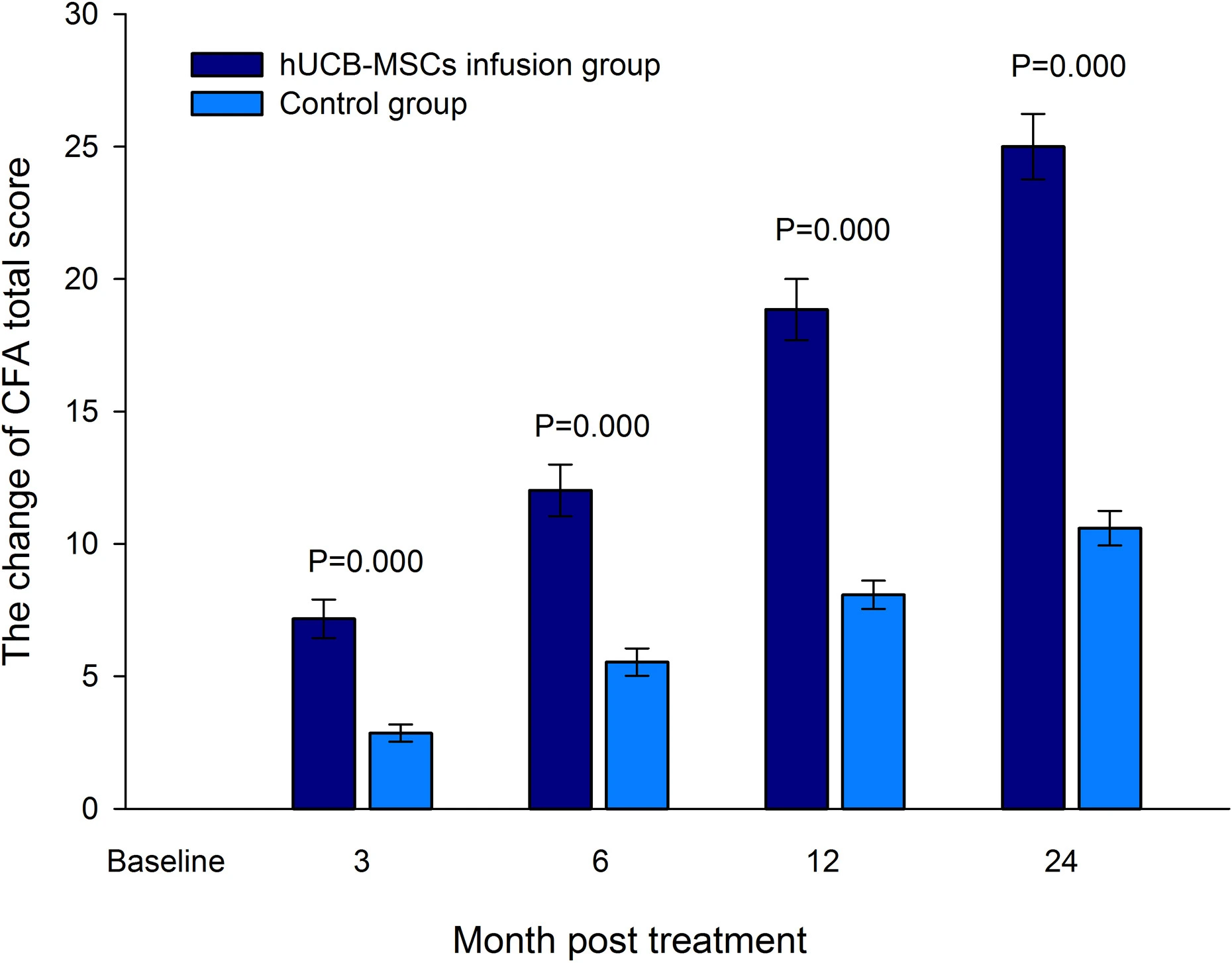

2.CFA(綜合功能評估)

- 6個月:MSC 組手眼協調提升18分(對照組無效)

- 24個月:MSC組抓握/書寫能力持續優化(+29.7分),對照組剛達有效閾值(+15.1分)(見圖3)

安全性方面:整個研究期間未觀察到嚴重不良事件(SAE)。在所有觀察到的非SAE中,上呼吸道感染和腹瀉是最常見的報告癥狀。此外部分患者出現短暫發熱或免疫反應。

綜上所述,該隨機對照試驗發現,單次高劑量(5×10? cells/kg)臍帶血MSC輸注雖能快速改善癥狀,但部分患者出現短暫發熱或免疫反應。相比之下,分次神經干細胞輸注組(2×10? cells/kg×2次)安全性更優,且療效更穩定。

相關閱讀:腦癱治療選間充質還是神經干細胞?機制、療效和安全性的全面對比

三、治療次數與療效的持續性

2024年,臨汾市中心醫院在《中華物理醫學與康復雜志》上發表了一篇關于《干細胞移植治療腦性癱瘓的研究進展》的研究成果。

研究表明,干細胞移植的劑量范圍在4×10?~6×10?個/kg體重內具有安全性和有效性。移植次數通常為2~4次,間隔時間從3~4天至6個月不等,治療效果自移植后1個月開始顯現,且移植次數越多,療效越顯著,最長持續時間為24個月。

具體研究結果如下:

劑量與療程:

- Amana等的隨機對照研究顯示,干細胞移植后第12個月,患者的粗大運動功能量表(GMFM-66)評分較第6個月時下降,而肌張力評估(MAS)評分升高,提示療效存在時效性。

- Gu等對40例2~12歲腦癱(CP)患兒的研究中,實驗組接受4次靜脈注射臍帶間充質干細胞(UC-MSCs)(單次劑量4.5~5.5×10?/kg,間隔7天),聯合每日2次、每周6天的康復訓練。隨訪12個月發現,實驗組在日常生活活動能力、GMFM-88評分及腦代謝能力方面持續改善,且12個月后仍顯著優于對照組。

- Ozkur等的研究表明,CP患兒接受4次臍帶血間充質干細胞(UCB-MSCs)移植后,隨訪24個月,其功能獨立性量表評分、粗大運動功能分級系統(GMFCS)及腦代謝能力(TCMS評分)均顯著提升。

療效差異與機制:

- 多次移植可延長療效持續時間:Gu等研究顯示,4次移植聯合康復訓練的患兒在遠期(12個月)仍保持功能改善,而Amana等觀察到單次移植后療效在6個月后可能減弱,提示多次、規律的干細胞輸注對維持療效至關重要。

- 療效差異可能與移植頻率、劑量及聯合治療(如康復訓練)相關,且早期干預(如Gu等研究中兒童期治療)可能增強修復效果。

綜上所述,多次干細胞移植聯合康復治療可顯著改善腦癱患者的粗大運動功能及生活質量,療效可持續長達24個月,但需注意移植次數、劑量及治療時機的優化以維持長期獲益。

四、未來研究方向

- 標準化劑量框架的建立:需基于多中心臨床試驗明確不同干細胞類型的最佳劑量范圍,并建立國際統一的評估標準。

- 動態監測與精準調控:開發基于生物標志物(如血清sTIE2水平5)的實時監測技術,動態調整劑量以優化療效。

- 成本與可及性優化:規模化制備技術(如3D生物反應器)可降低高劑量治療成本,推動干細胞療法普及。

結語

干細胞劑量與治療次數是決定干細胞療法治療腦癱療效的核心因素。研究表明,低劑量多次輸注在安全性及長期療效上更具優勢,例如鼻腔內注射神經干細胞可顯著改善運動功能、認知及自理能力,并維持24個月穩定效果;而高劑量單次輸注雖能快速提升運動功能,但可能伴隨免疫反應或療效衰減風險。多次輸注聯合康復訓練(如4次靜脈注射間隔7天)可延長修復作用,維持功能改善。

然而,當前研究仍需解決標準化劑量框架缺失、長期安全性驗證及個性化治療路徑等問題。未來需通過多中心試驗明確不同干細胞類型的劑量閾值,結合生物標志物實現動態監測,并優化規模化制備技術以降低治療成本,最終推動干細胞療法從“癥狀改善”向“功能重建”轉化,為腦癱患者提供精準醫療方案。

相關閱讀:從基因到年齡:解析個體差異對干細胞治療腦癱的核心作用

參考資料:

肖湘,陳欣萌,曾琳,韓彤妍等.新生兒缺氧缺血性腦病治療研究進展[J].中國生育健康雜志,2024(01):89-93.

Lv, Z., Li, Y., Wang, Y. et al. Safety and efficacy outcomes after intranasal administration of neural stem cells in cerebral palsy: a randomized phase 1/2 controlled trial. Stem Cell Res Ther 14, 23 (2023). https://doi.org/10.1186/s13287-022-03234-y

Huang L, Zhang C, Gu J, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Human Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cell Infusion for Children With Cerebral Palsy. Cell Transplantation. 2018;27(2):325-334. doi:10.1177/0963689717729379

邢淑榮,徐紅丹,張寧.干細胞移植治療腦性癱瘓的研究進展[J].中華物理醫學與康復雜志,2024,46(1):86-89

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信