慢性移植物腎病(CAN),是指腎移植手術六個月后出現的移植腎功能逐漸減退的綜合征,其主要臨床表現為進行性蛋白尿、高血壓和血清肌酐水平持續升高,最終可導致移植腎衰竭,患者需恢復透析或接受再次腎移植。

CAN的發病機制復雜,主要可分為免疫學因素和非免疫學因素兩大類:

非免疫學因素:涉及供腎質量、免疫抑制劑的腎毒性、巨細胞病毒或多瘤病毒感染,以及高脂血癥、高血壓及蛋白尿等代謝性和循環性問題。

免疫學因素:包括人類白細胞抗原(HLA)位點錯配、抗體介導的免疫反應、急性排斥反應以及亞臨床排斥反應等;

CAN常見治療方式

在CAN的臨床治療中,目前主要采取免疫治療與非免疫治療兩類方式:

免疫治療:常用鈣調磷酸酶抑制劑(如環孢素、他克莫司),這些藥物是預防和管理排斥反應的核心免疫抑制劑;

非免疫治療:包括控制血壓、調節血脂、抗病毒治療及抗凝等,旨在延緩腎功能惡化并延長移植腎存活時間。

然而,盡管上述治療方法在一定程度上可維持移植腎功能,但其副作用顯著,常嚴重影響患者的長期生活質量。

近年來,隨著再生醫學的發展,間充質干細胞(MSCs)療法為CAN的治療提供了新方向。MSCs具有低免疫原性、易于擴增和保存等優勢,能夠誘導免疫耐受、減輕炎癥反應并促進組織修復。下文將圍繞MSCs在慢性移植物腎病治療中的安全性與可行性,綜述其當前研究進展與應用潛力。

臨床研究:MSCs治療CAN的安全性與可行性評價

目的:觀察MSCs療法對慢性移植物腎病的安全性與可行性。

方法:研究者選取26例(男18例,女8例)慢性移植物腎病患者,平均(48.12±10.24)歲,患者均自愿接受MSCs療法。采用Seldinger法自股動脈插入導管,行移植腎動脈造影。插管至移植腎動脈,注入5×106個/kg的MSCs,采用無菌生理鹽水稀釋至20mL。

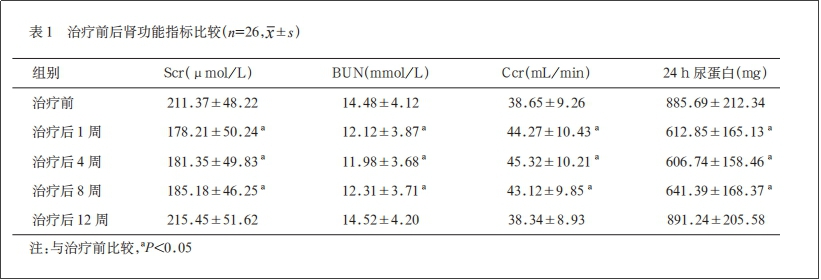

首次輸注MSCs時,不調整免疫抑制劑的用量。在首次輸注后1周、4周時經外周靜脈第2次、第3次輸注MSCs,輸注量為1×106個/kg,采用無菌生理鹽水稀釋至50mL,于30min內緩慢泵入,輸注前靜脈推注地塞米松5mg。觀察治療前、治療后1周、4周、8周、12周時血肌酐(Scr)、尿素氮(BUN)、內生肌酐清除率(Ccr)、24h尿蛋白等指標的變化。

結果:采用MSCs療法后,第1、4、8 周時患者Scr、BUN、24h尿蛋白較治療前明顯下降,Ccr明顯升高,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后12周后較治療前Scr、BUN、Ccr、24h尿蛋白差異無統計學意義,見表1

不良反應:26例患者采用MSCs療法后,共發生不良反應8例(發熱3例、皮膚瘙癢5例),常規處理后自行好轉,未見出血、動脈栓塞、假性動脈瘤等嚴重并發癥。

總結:研究發現采用MSCs療法后,患者腎功能的各項指標在第1、4、8周時較治療前有顯著改善,雖然在治療12周后的各項指標較治療前無顯著差異,但也無明顯升高,說明MSCs能夠抑制慢性移植物腎病進展,且是安全有效的。

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信