腦缺血缺氧引起的缺血性腦卒中是一種致殘率較高的腦血管疾病。缺血性中風是全世界殘疾和死亡的主要原因。據報道,缺血性腦卒中30天內的死亡率為5%~15%,致殘率可能超過50%。超過40%的幸存者再次經歷缺血性中風,死亡率和致殘率更高。

目前,重組組織型纖溶酶原激活劑標準靜脈溶栓療法是臨床上唯一批準的治療急性腦梗死的藥物療法。然而,這種治療方法也有局限性,主要與其在癥狀出現后4.5小時的短暫窗口期內應用有關。血管內介入治療的應用也越來越多,但仍僅適用于大血管閉塞的患者。不適合溶栓治療或血栓切除術的患者的致殘率甚至更高。康復治療雖然有助于神經功能的恢復,但療效仍然有限。

592名患者,13項臨床證實:干細胞治療可降低中風的死亡率并改善神經學預后

迄今為止,大量臨床前研究表明,干細胞可以通過多種機制改善腦缺血損傷后神經功能的恢復。這包括抑制炎癥、促進軸突再生和神經保護作用。盡管如此,干細胞治療缺血性中風的臨床試驗還很少。

近期,福建醫科大學第二附屬醫院神經外科在《Medicine (Baltimore)》期刊雜志發表了一篇《干細胞治療缺血性中風的療效和安全性:薈萃分析》的文獻綜述,該綜述表明干細胞療法可降低缺血性中風患者的死亡率并改善神經學預后。

在這項研究中,我們對之前發表的臨床隨機對照試驗進行了薈萃分析,以確定干細胞治療缺血性中風的有效性和安全性。

方法:我們使用預定的搜索術語在PubMed、EMBASE和Cochrane圖書館上搜索了2023年10月之前發表的所有臨床隨機對照試驗,并對干細胞治療缺血性中風患者的療效進行了薈萃分析。

結果

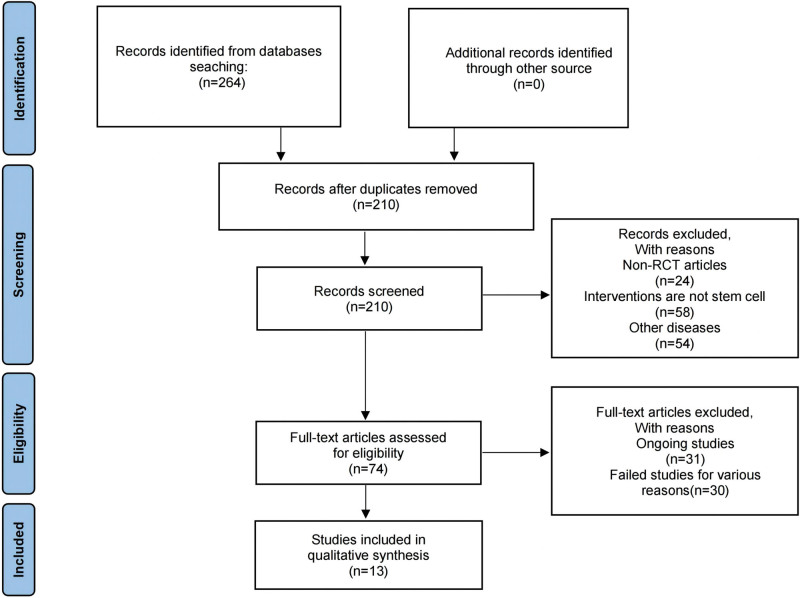

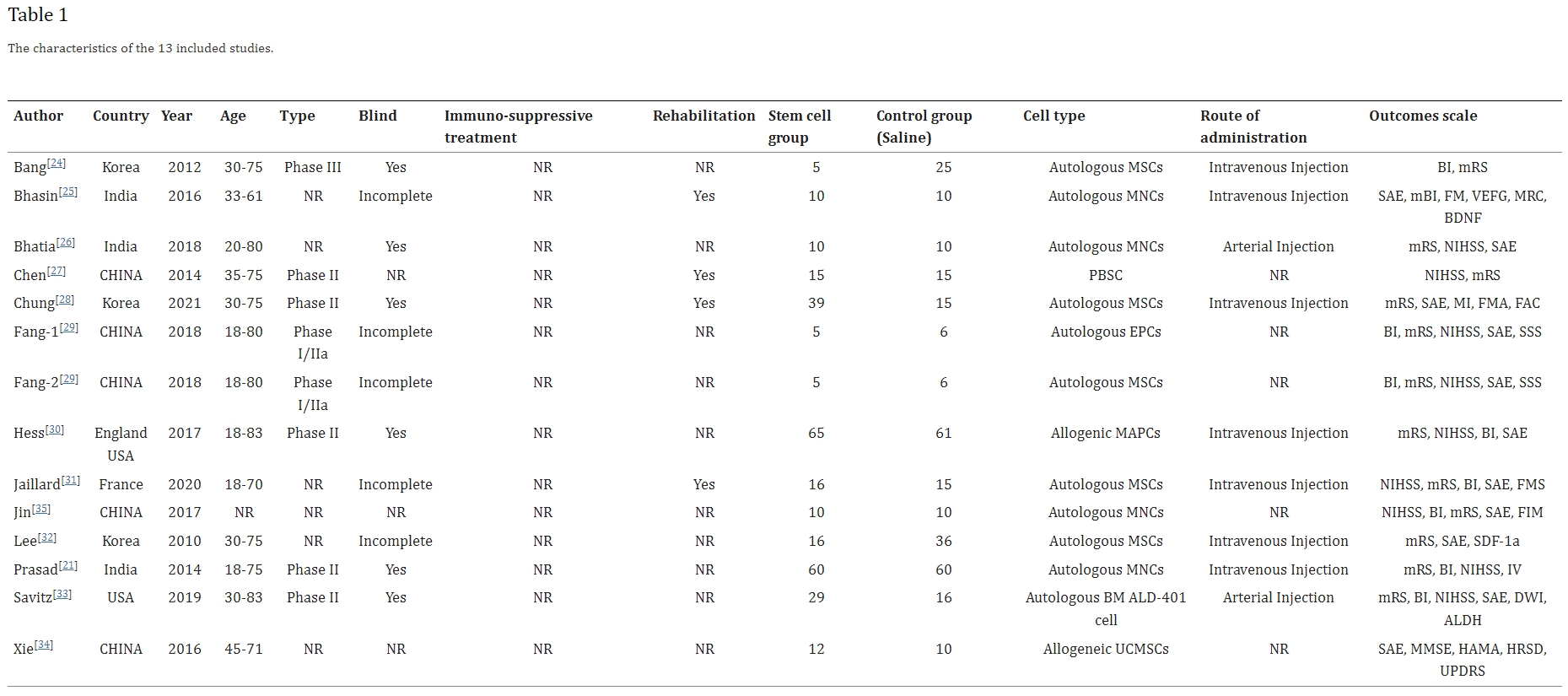

搜索結果:通過檢索方法共檢索到264篇研究,剔除重復文章后納入210篇文章。另外136篇文章在初步篩選期間被排除(因為它們與所研究的疾病無關或者是薈萃分析、評論、會議摘要或動物實驗)。對其余74項研究進行全面審查后,31項正在進行的研究和30項失敗的研究因各種原因被排除(由于實驗過程中大量受試者退出和招募不足)。在數據分析之前重復檢索策略,更新中沒有發現其他研究。最后,納入了涉及592名患者的13項研究。13項研究的總體特征和個別研究的具體信息詳見表格1。

ALDH= 醛脫氫酶、BDNF=腦源性神經營養生長因子、BI=Barthel 指數、DWI 彌散加權成像、EPC=內皮祖細胞、FAC=功能性步行類別、FIM=功能獨立測量、FM=Fugl Meyer量表、 FMA=Fugl-Meyer評估,FMS=Fugl-Meyer評分,HAMA=漢密爾頓焦慮評定量表,HRSD=漢密爾頓抑郁評定量表,IV=梗塞體積,MAPC=多能成體祖細胞,MI=運動指數,MMSE=迷你精神狀態檢查,MNCs=骨髓單核細胞,mRS=改良Rankin量表,MSCs=間充質干細胞,NIHSS=美國國立衛生研究院卒中量表,NR=無報告,PBSC=外周血干細胞,SAE=嚴重不良事件,SDF-1a=基質細胞衍生因子-1a,SSS=斯堪的納維亞中風量表,UCMSC=臍帶間充質干細胞,UPDRS=統一帕金森病評定量表,VEGF=血管內皮生長因子。

我們共納入13項研究(Fang的研究使用了2種細胞類型:Fang-1和Fang-2),其中間充質干細胞(MSCs)6項,骨髓單核細胞(MNC)4項,外周血干細胞1項,內皮祖細胞1項,多能成體祖細胞1項ALD-401細胞1項。納入的研究分為 “間充質干細胞 “組、”MNCs “組和 “其他 “組,我們根據不同的干細胞類型進行了分組分析。

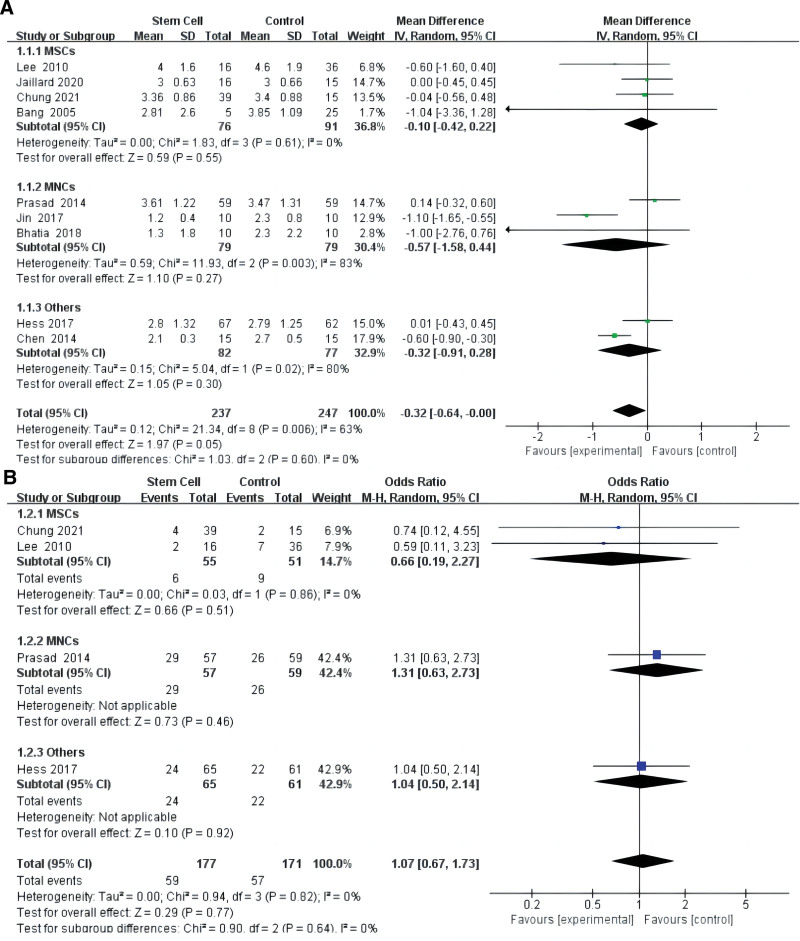

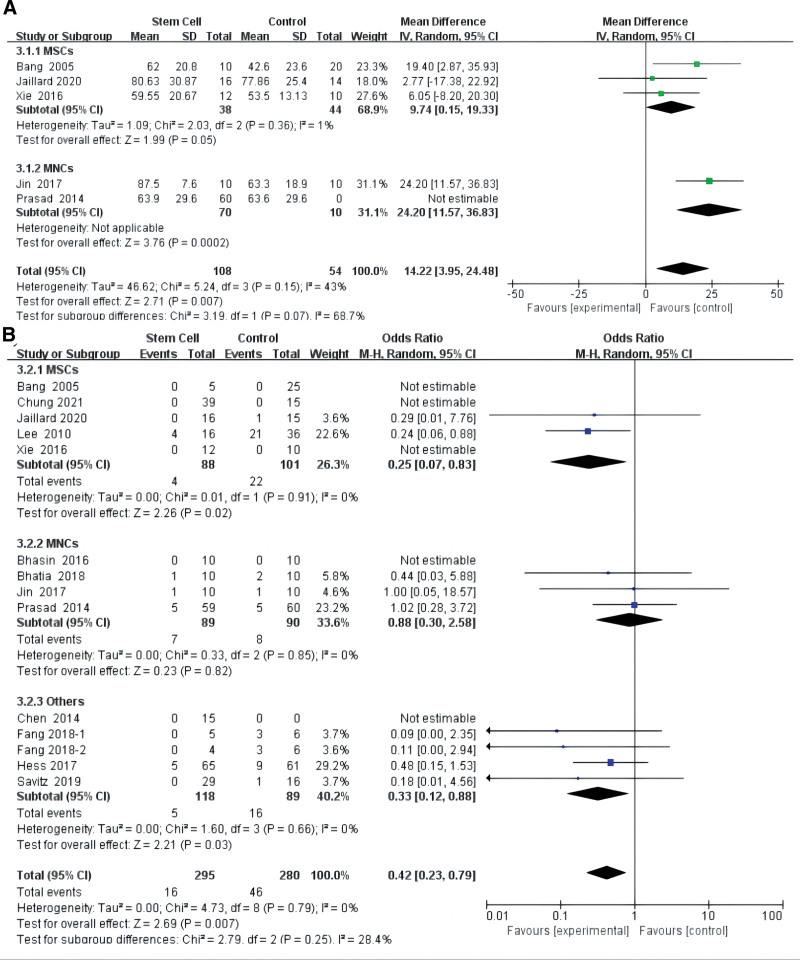

死亡:隨訪結束時,13項研究報告了死亡人數,數據顯示干細胞干預組的死亡率低于對照組(圖2B)。我們的亞組分析顯示,間充質干細胞和其他類型的干細胞對缺血性卒中患者的死亡率有顯著影響,而MNC對死亡率沒有顯著影響(如圖2B)。

MRS:10項研究報告了隨訪結束時的mRS評分。數據顯示干細胞干預對缺血性腦卒中患者有有益的趨勢(如圖3A)。根據不同干細胞類型,亞組分析顯示MSCs和其他類型的干細胞對mRS評分沒有顯著影響缺血性中風患者(圖3A)。從統計上看,研究之間存在顯著的異質性,加爾布雷斯圖分析表明,2項研究對異質性有顯著影響(附錄圖)。

mRS≤2:四項研究報告,隨訪結束時,mRS評分≤2。干細胞干預組與對照組之間無明顯差異(圖3B)。根據不同的干細胞類型,亞組分析顯示間充質干細胞、MNCs和其他類型的干細胞對mRS≤2的缺血性中風患者無明顯影響(圖3B)。

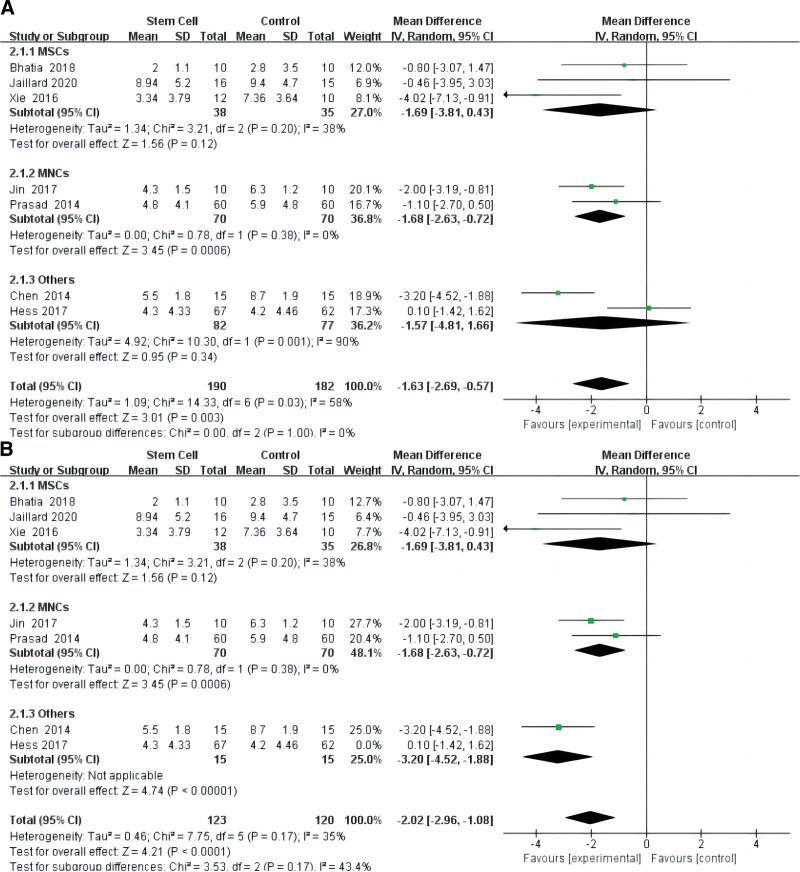

NIHSS:8項研究報告了隨訪結束時的NIHSS評分。發現兩組間存在顯著差異,干細胞干預更有利(圖4A)。根據不同干細胞類型,亞組分析顯示,MNCs對缺血性中風患者的NIHSS評分有顯著影響,而間充質干細胞和其他干細胞類型則沒有影響(圖4A)。同樣,在納入的研究之間也觀察到了明顯的異質性。對8項研究進行的敏感性分析發現,異質性顯著降低,但對匯總結果影響不大,如圖3B所示(圖4B)。

BI:五項研究報告了隨訪結束時的BI量表,數據顯示BI量表有顯著差異,干細胞干預更有利(圖2A)。不同干細胞類型的亞組分析顯示,間充質干細胞和MNCs對缺血性中風患者的BI評分有顯著影響(圖2A)。

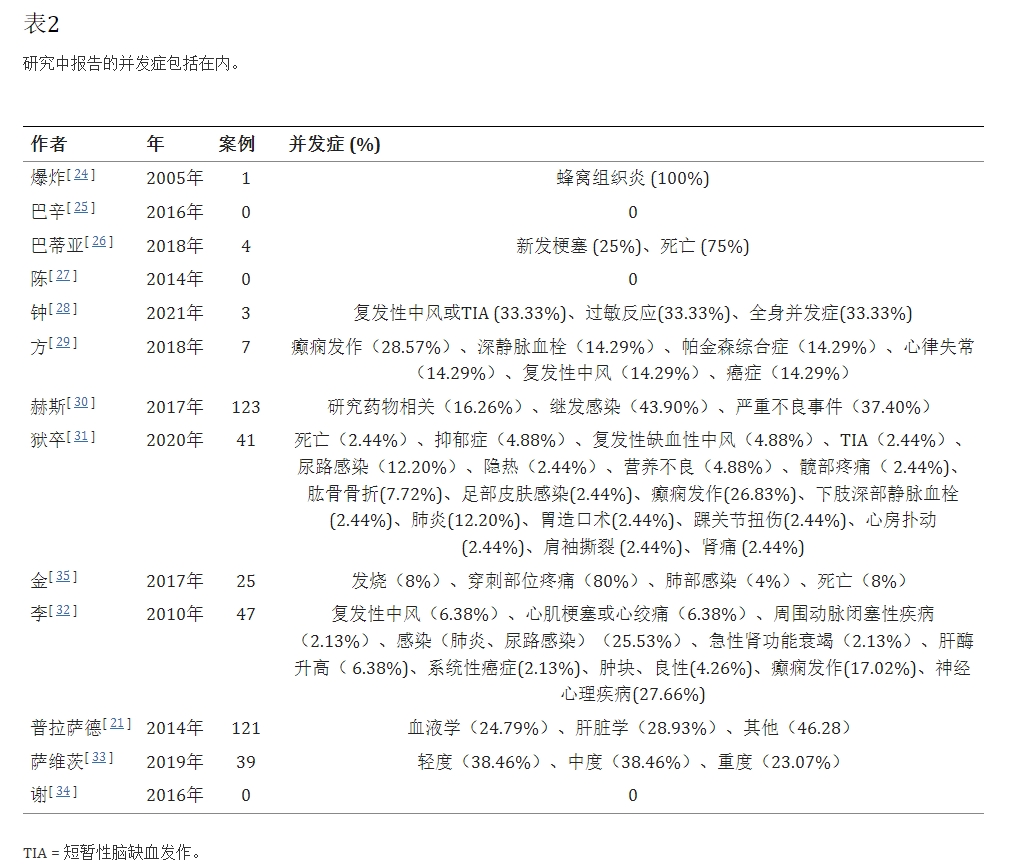

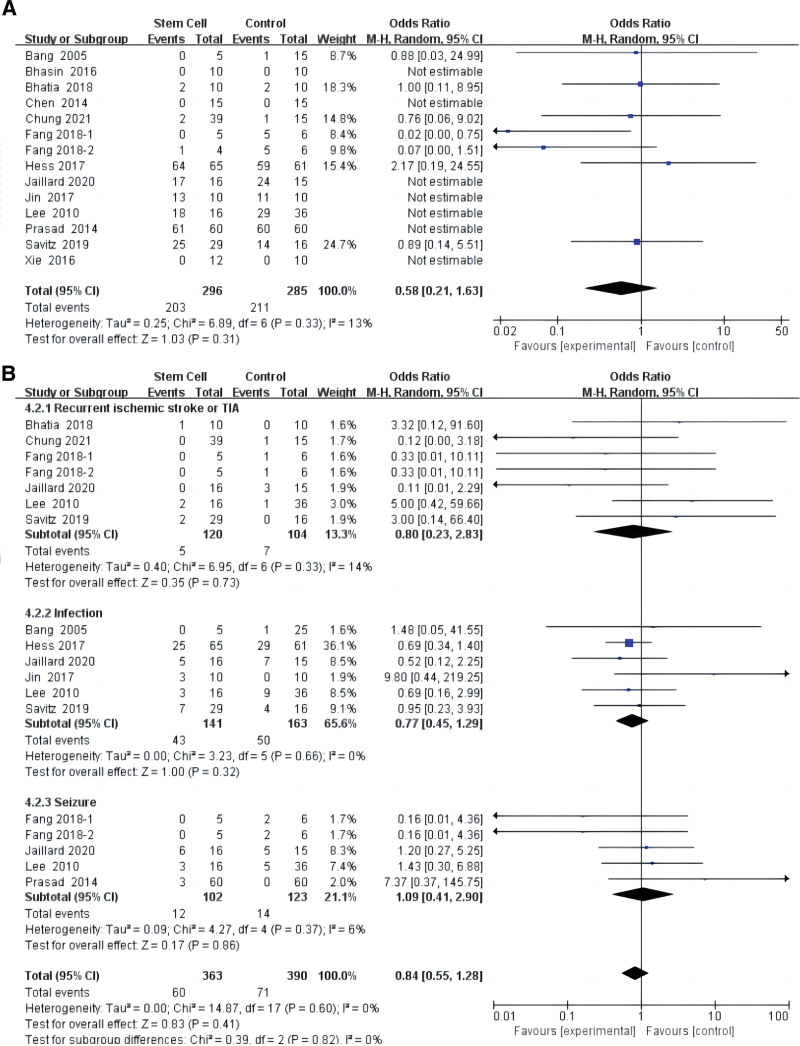

并發癥:隨訪結束時,13項研究記錄了并發癥。三項研究報告移植期間或移植后沒有早期或晚期并發癥。數據顯示,干細胞干預組和對照組的并發癥發生率無顯著差異(圖5A)。

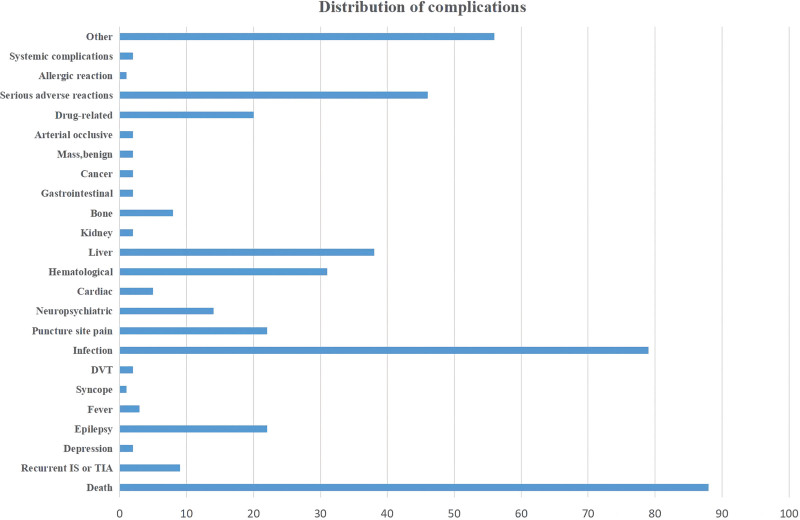

在本薈萃分析納入的研究中,復發性缺血性中風或短暫性腦缺血發作(TIA)、感染和癲癇是最常見的并發癥。因此,我們進一步進行了亞組分析。數據顯示,復發性缺血性卒中或TIA的發生率沒有顯著差異(圖5B),感染和癲癇發作治療組和對照組之間。每項研究的具體并發癥見表2。并發癥分布如圖所示圖6。

概述結果:對納入592名缺血性中風患者的13項研究進行了回顧。mRS,NIHSS和BI顯示了干細胞治療缺血性中風的有效性。死亡率顯示干細胞治療改善了預后并降低了死亡率。

討論

在這項研究中,對符合納入標準的13項研究進行了評估,通過檢查死亡率、mRS、NIHSS、BI和并發癥來評估干細胞治療缺血性中風的有效性和安全性。

mRS、NIHSS、BI評分在臨床上主要用于評估缺血性腦卒中的嚴重程度,其中mRS用于評估患者的功能獨立性,NIHSS用于準確評估神經缺陷的嚴重程度,BI用于評估患者的神經功能獨立性。評估日常生活質量和殘疾程度。MRS≤2與患者預后相關。mRS≤2被認為在沒有嚴重殘疾的情況下總體預后較好。

總體而言,與對照組相比,干細胞治療對缺血性腦卒中患者有顯著療效,表現為干細胞干預組死亡率下降,mRS、NIHSS和BI分數。

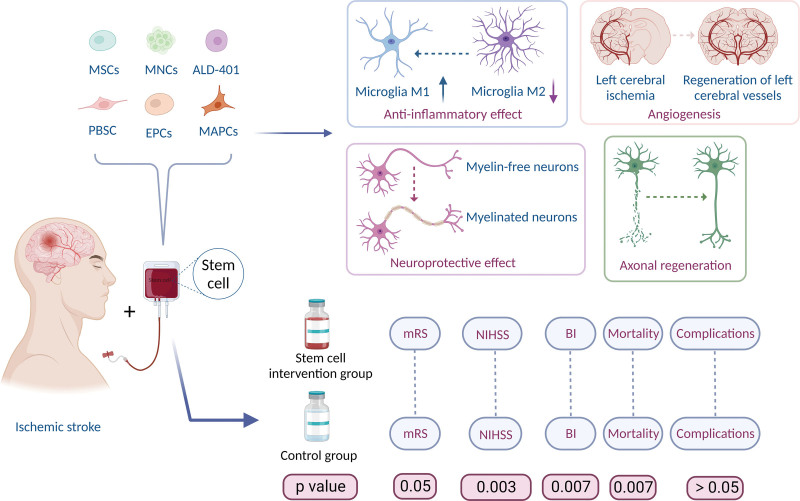

多項臨床前動物實驗表明,缺血性中風后干細胞移植可以顯著改善神經功能缺損。除了直接替代細胞外,干細胞還具有抗炎作用、神經保護作用、促進軸突再生、促進血管生成以及其他中風后過程(圖7)。

目前,干細胞輸注的時機尚不確定,干細胞輸注通常采用劑量梯度實驗得出的安全范圍內的最小劑量。干細胞治療的主要方法是靜脈輸注和動脈輸注。然而,最佳給藥途徑仍有待確定。

最近一項干細胞治療缺血性中風臨床研究的薈萃分析顯示,干細胞的應用可以改善缺血性中風患者的神經功能缺損和日常生活活動能力;然而,它的好處仍然有限。因此,我們的薈萃分析進一步分析了干細胞治療缺血性腦卒中與患者預后(神經功能恢復、生活質量和死亡率)的相關性。本分析中納入的所有13項研究均為隨機對照試驗,是目前該主題循證醫學最高級別的證據。

結果表明,mRS評分、NIHSS評分、BI評分和死亡率存在顯著差異,有利于干細胞治療。這一結果支持了干細胞的使用可以改善缺血性中風患者的預后和生活質量的觀點。

結論

干細胞療法可降低缺血性中風患者的死亡率并改善神經學預后。然而,由于所使用的干細胞類型不同,且已報道的研究數據有限,因此必須仔細評估干細胞臨床應用在缺血性腦卒中患者中的安全性。未來有必要利用受控細胞來源的大樣本進行隨機對照試驗來驗證這一發現。

參考資料:Xiong Y, Guo X, Gao W, Ke C, Huang X, Pan Z, Chen C, Zheng H, Hu W, Zheng F, Yao H. Efficacy and safety of stem cells in the treatment of ischemic stroke: A meta-analysis. Medicine 2024;103:12(e37414).

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請及時跟本公眾號聯系,我們將在第一時間處理。

掃碼添加微信

掃碼添加微信