今日(4月11日)迎來第29個 “世界帕金森病日”,全球目光聚焦這一困擾超1000萬患者的神經退行性疾病。

上海瑞金醫院公布:帕金森病患者接受自體干細胞療法,一個月后實現自主行走!

值此之際,中國在帕金森病治療領域傳來突破性進展——4月8日,國內首例接受GCP級自體干細胞移植治療的帕金森病患者沈女士現身上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院神經內科科普活動現場,首次向公眾分享其術后1個月的康復成果。

康復成果表明:通過微創手術,將自體誘導多能干細胞分化的多巴胺能神經前體細胞移植入腦部。3月1日實施手術至今,一月有余,沈女士已能實現一整天自主行走。

什么是帕金森病?

帕金森病是一種神經性退行性疾病,是常見的神經系統疾病變之一。它是由1817年英國詹姆斯·帕金森醫生首先發表一篇記錄此病的醫學論文而得名。為了紀念他,自1997年開始,每年帕金森博士的生日4月11日被確定為“世界帕金森病日”。

帕金森病的核心病理特征為黑質多巴胺能神經元進行性退變及路易小體(α-突觸核蛋白異常聚集)的形成,導致基底節環路多巴胺遞質顯著減少,使得腦部指揮肌肉活動的能力受到不同程度的限制,大大阻礙了患者的活動能力。

根據《中國帕金森病防治白皮書(2023)》數據,我國65歲以上人群帕金森病發病率達1.7%,結合第七次人口普查結果推算,現有患者已超220萬。

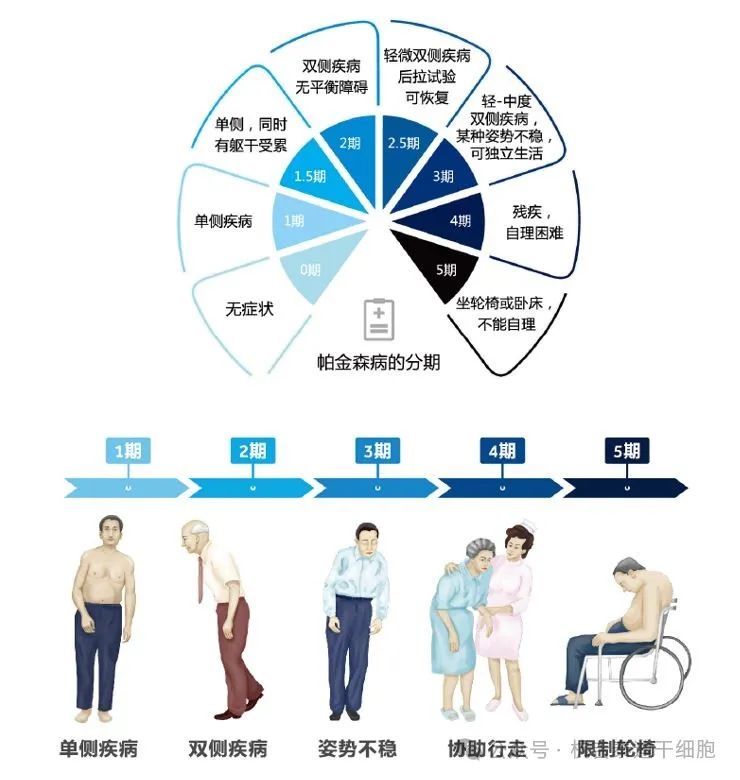

帕金森病的分期

帕金森病的分類

- 原發性:原發性帕金森病、青少年型帕金森病(YOPD)。

- 繼發性帕金森綜合癥:感染性、藥物性、中毒性、血管源性、外傷性、腫瘤性和其他繼發病因。

- 遺傳變性性帕金森綜合征:亨廷頓病、肝豆狀核變性、橄欖橋小腦萎縮和脊髓小腦變性等。

- 多系統變性(帕金森疊加綜合征):進行性核上性麻痹、Shy-Drager綜合征、紋狀體黑質變性 、皮質基底節變性等。

帕金森病有哪些危害?

對帕金森患者而言,起初會感覺精力不濟,容易疲勞,肌肉酸痛,周身不適,工作效率降低,極簡單的事情做起來也非常遲緩吃力。端杯子,扣紐扣,起身站直,都要調動全部精神與體力。

病情繼續發展,會越發感到四肢不靈活,腿發酸,肌肉僵硬,手控制不住的顫動,寫字縮成一團,說話聲音低,含糊不清,面容呆滯,流口水,無法正常交流。嚴重的患者幾乎喪失活動的能力。站著會像蠟像一樣,弓腰駝背一動不動,躺在床上彎成“C”行,

不會翻身。吞咽困難,消瘦虛弱,免疫力低下。長期痛苦的折磨會引起失眠,易激動等情緒反應,有些病情嚴重的患者甚至會有焦慮抑郁自卑的傾向,甚至喪失生活的信心。

目前治療帕金森病的方式有哪些?

目前治療帕金森病的方式主要是藥物治療,目前常用6類藥物:左旋多巴類制劑、多巴胺受體激動劑、COMT抑制劑、抗膽堿能藥、單胺氧化酶-B抑制劑、金剛烷胺。

其中服用左旋多巴制劑后,帕金森病患者的癥狀會得到明顯改善。然而補充多巴胺只是治標,它不能從根本上阻止神經元的損傷,而且隨著帕金森病的進程,還可能有引起患者出現“開關現象”和“劑末現象”等的副作用。

盡管藥物療法能短期改善癥狀,但無法逆轉神經退行進程。這一困境促使科學家將目光投向更具修復潛力的創新療法——干細胞治療與免疫療法。

目前比較受關注的是免疫療法。當畸形的α-突觸核蛋白聚集,就會破壞腦細胞的內部運作,導致帕金森病等由大腦損傷引發的認知障礙。科研人員通過針對α-突觸核蛋白制備疫苗或單克隆抗體對該病進行靶向治療。但目前免疫療法成本較高,而且脫靶率很高,因此并沒有達到對帕金森病很好的治療效果。此外,還有科研人員嘗試用干細胞治療帕金森病。

當重生細胞叩響希望之門:中國首例帕金森患者公開干細胞治療實錄

為了推動帕金森病的干細胞藥物研究,2022年12月9日上海交大醫學院附屬瑞金醫院正式宣布啟動帕金森病自體干細胞治療項目。由神經內科劉軍主任牽頭國內首個GCP干細胞治療帕金森病的I期臨床試驗,招募帕金森病患者進行自體干細胞治療。

66歲的帕金森患者沈女士(化名)正是該臨床試驗的受益者,她確診帕金森病已14年,經歷了從單藥控制到多藥聯用的漫長過程。

據她口述,隨著病情進展,她出現嚴重藥效波動、睡眠障礙(每晚僅能睡2-3小時)、肢體僵硬甚至尿失禁等癥狀。最困擾她的是“粘步現象”——從家門口到電梯的短短距離,常常因身體僵直被迫中途停頓,甚至無法走出電梯門。

2025年3月1日手術后,沈女士的康復速度遠超預期:

- 術后當天:清醒后即可在床上活動肢體; ?

- 術后次日:下地行走; ?

- 術后一個月:實現全天自主行走,睡眠時間延長至6小時,肢體僵硬和震顫顯著減輕,甚至能完成太極拳、八段錦等復雜動作。 ?

“每天都能感受到細微進步,這種“一天比一天好”的狀態讓我充滿希望。”沈女士在瑞金醫院的科普活動中分享道。

據沈阿姨介紹,此前震顫、失眠、遲緩、尿頻尿急等問題困擾了她數十年,嘗試了多種治療方式卻并未好轉,甚至曾奔赴日本尋求干細胞治療卻被告知「干細胞治療剛起步并不成熟」。乘興而往敗興而歸的沈阿姨在此后幾年持續關注這一創新療法,并最終在瑞金醫院接受了治療,目前多項癥狀都得到了顯著緩解。

沈阿姨樂觀的心態和與疾病戰斗的執著精神深深感染著大家,她分享道:“看著每天在一點點變好,我感覺非常開心和充滿希望。”

據了解,沈阿姨所接受的干細胞藥物是自體誘導多能干細胞(iPSC)衍生細胞治療候選產品UX-DA001注射液。旨在取代帕金森病中丟失的多巴胺產生神經元。

而其具體的操作流程分為四步:

- 采集與重編程:提取患者外周血細胞,通過基因編輯技術將其“逆轉”為具有分化潛能的誘導多能干細胞。??

- 定向分化:在實驗室中,這些干細胞被誘導分化為多巴胺能神經前體細胞,這類細胞能進一步成熟為功能神經元。 ?

- 精準移植:通過微創手術,將細胞精準注射至腦內黑質-紋狀體區域(帕金森病神經元死亡的核心區域),確保移植細胞與現有神經網絡整合,多巴胺能神經前體細胞們將會在植入后發育成成熟的多巴胺神經元。 ?

- 功能恢復:移植后的細胞在3-6個月內逐漸成熟,最終釋放多巴胺,重建受損的神經信號通路。?

其中UX-DA001注射液是國內首款、全球第二款獲批臨床試驗默示許可的針對帕金森病的自體iPSC衍生細胞治療候選藥物,其臨床進展備受關注。

此外,于2025年2月22日,獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)正式批準,成為全球首款同時在中美獲批進入臨床階段的iPSC來源帕金森病自體細胞治療藥物。

作為我國首個獲批的干細胞治療帕金森病臨床試驗,沈女士的案例標志著中國在細胞替代療法領域邁出關鍵一步。

瑞金醫院神經內科主任劉軍透露,該療法通過采集患者外周血細胞,經基因編輯重編程為誘導多能干細胞,再定向分化為多巴胺能神經前體細胞,最終通過微創手術精準移植至腦內黑質-紋狀體區域。這些細胞將在未來3-6個月逐漸成熟并釋放多巴胺,重建受損的神經信號通路。“與傳統藥物治療相比,這種細胞替代療法有望實現功能性治愈。”

主刀醫生李殿友主任醫師表示,患者術后次日即可下地行走的康復速度遠超預期,驗證了技術的安全性和有效性。

用自身細胞造一把生命鑰匙:中國科學家如何打開帕金森病的“顫抖枷鎖”

沈女士的康復故事,不僅是一個患者個體的生命奇跡,更標志著中國在神經退行性疾病治療領域從“追趕”到“并跑”的歷史性跨越。這種基于自體細胞的“再生醫學”療法,因避免了免疫排斥風險、實現“私人定制”式精準治療,被國際同行視為帕金森病治療的 “中國方案”。目前,瑞金醫院已啟動二期臨床試驗,計劃納入50例不同病程的患者,進一步驗證療法的長期安全性和有效性。

“從依賴藥物到自主行走,從徹夜難眠到安睡6小時,干細胞給了我第二次人生。” 沈女士在活動現場的分享,讓臺下許多患者濕潤了眼眶。正如劉軍主任所說:“醫學的溫度,不僅在于攻克疾病,更在于為絕望中的人點亮希望。”

隨著細胞培養技術的迭代升級,未來“一次移植、長期起效”的治療愿景或將成為現實,而中國科學家在干細胞領域的原創性突破,正為全球1000萬帕金森病患者推開一扇通往“無顫未來”的大門。

主要參考資料:上海瑞金醫院

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信