近日,《國際生物科學雜志》發表了一篇《干細胞外泌體在診斷與治療精神疾病中的最新綜述》,本綜述旨在探討干細胞外泌體與精神疾病之間的聯系,并討論目前干細胞外泌體與相關的精神疾病檢測和治療策略。

干細胞外泌體在診斷與治療精神疾病中的最新綜述

細胞外囊泡(EVs)是一種納米級顆粒,具有多種生理功能,包括介導中樞神經系統(CNS)中的細胞通訊,這表明這些顆粒與精神分裂癥、躁郁癥、重度抑郁癥等精神疾病之間存在聯系。迄今為止,精神疾病的已知特征主要是中樞神經系統的神經炎癥和平衡失調,而EVs被證明能夠調節這些病理過程。多年來,人們對探索精神障礙的新診斷和治療方法產生了濃厚的興趣,但迄今為止,規模評估和常規藥物干預仍是一線應用。因此,研究EVs及其載體的下游功能可能有助于揭示精神疾病的發病機制,并提供新的生物標記物和候選療法。

什么是細胞外囊泡

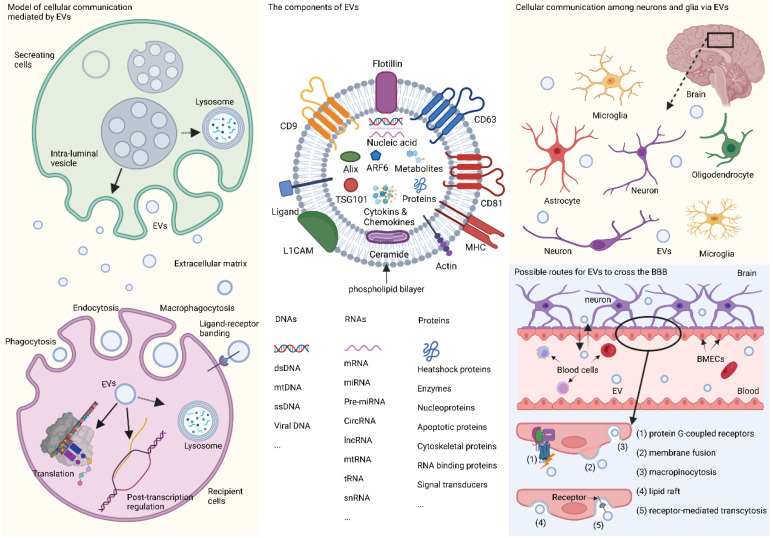

細胞外小泡(EVs)是一種微小的磷脂雙分子層顆粒,直徑從~30nm到10μm,通常可分為四個亞類:外泌體(~30nm到150nm)、外泌體(~100nm到1000nm)、凋亡體(~1000nm到5000nm)和oncosomes(~1μm到10μm)。EVs的異質性和作用主要由其載體決定,如核酸、蛋白質、脂類、細胞因子、趨化因子、末期神經毒性和致病性代謝產物。在這些內容物中,RNA引起了特別關注。EV中封裝的RNA主要包括非編碼RNA,如mRNA、長非編碼RNA(lncRNA)、環狀RNA,以及被廣泛研究的微RNA(miRNA或miR),它們已被提出作為許多神經精神疾病的新興診斷或治療候選物。近年來,關于EV的分類、生物學功能以及分離和檢測方案的研究正在快速增長(圖1)。

在中樞神經系統中,EV可以由不同的細胞分泌,并在神經元、神經膠質細胞和其他類型細胞之間的鄰近和遠端細胞通信過程中充當信息載體,從而介導一系列下游反應。干細胞外泌體能夠通過五種常規路線穿過血腦屏障(BBB)(如圖1所示)) 并且可以在各種體液中檢測到,并已被提議作為神經退行性疾病和中樞神經系統腫瘤的可能生物標志物,這為我們以非侵入性方式探索大腦的生理和病態狀態打開了一扇窗。

干細胞和精神障礙

迄今為止,大多數精神疾病的病理機制尚不清楚,從而阻礙了診斷和治療策略的創新。令人鼓舞的是,EVs是一面鏡子,可以反映大腦的實時狀態和特定的臨床癥狀,如非自殺性自傷和認知障礙。目前的實驗和技術進步已經在EVs及其載體的生理效應和異質性方面取得了令人矚目的發現,并顯示出利用EVs預防、預測、精確診斷和治療神經精神疾病的潛力。

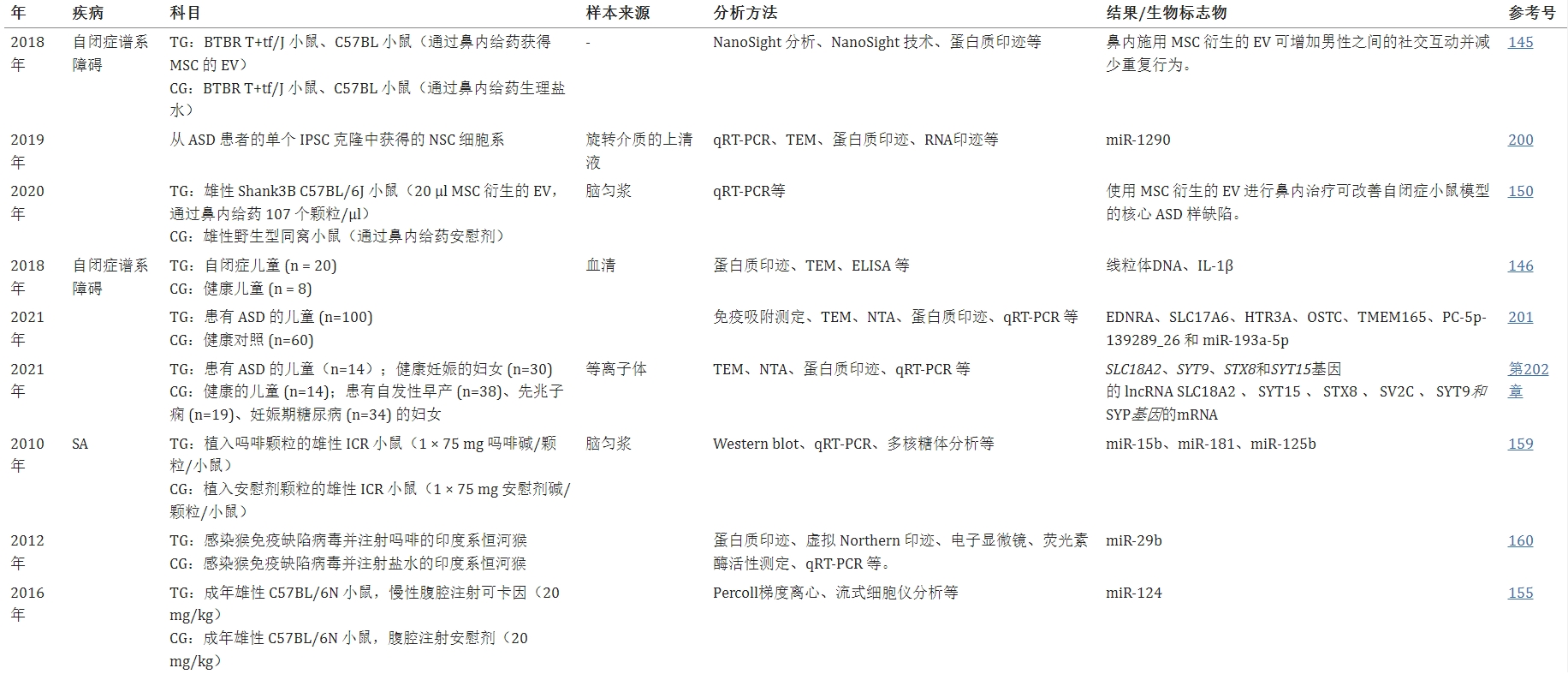

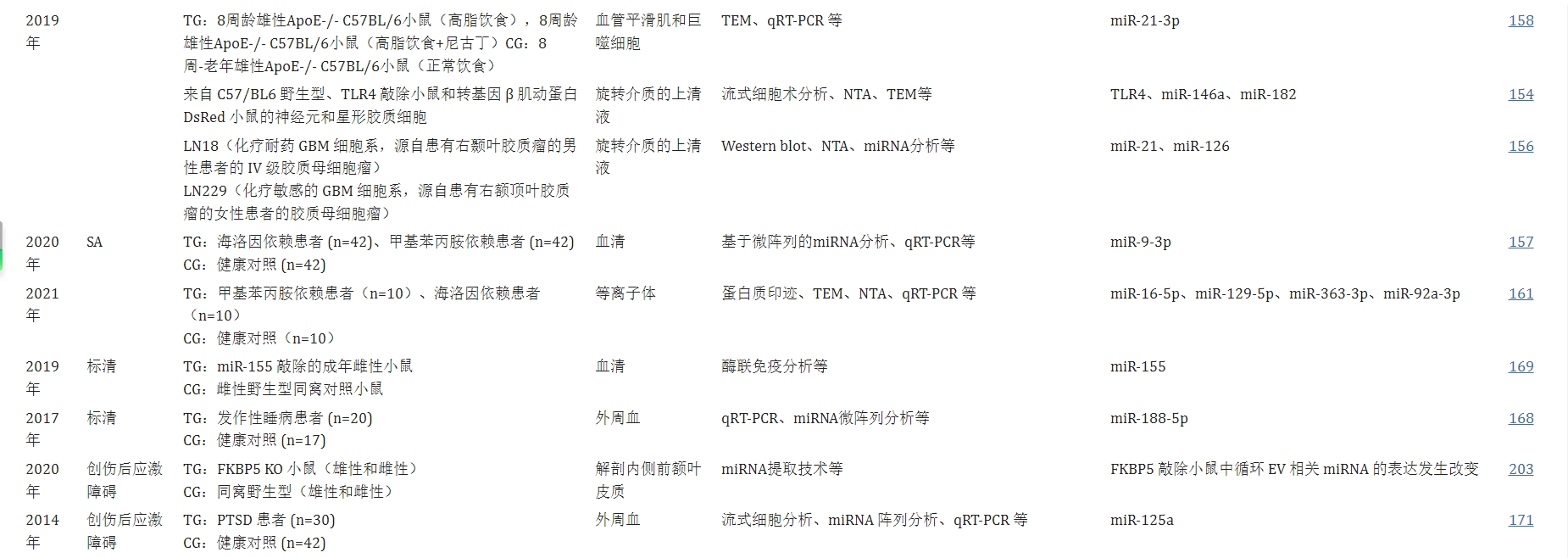

目前,在EVs的各種成分中,miRNA已得到充分探討,而且似乎是最有前景的生物標志物。盡管研究結果相互矛盾,但對精神分裂癥、重度抑郁障礙(MDD)、雙相情感障礙(BD)、藥物濫用(SA)和創傷后應激障礙(PTSD)的不斷積累的研究已產生了早期證據,證明EV衍生的miRNA存在失調(圖2)。

干細胞外泌體治療精神障礙類疾病

干細胞外泌體與精神分裂癥

精神分裂癥是一種發病率高、病因復雜的精神障礙,其臨床表現具有遺傳性高、發病早、病程衰弱等特點。精神分裂癥的病理機制仍不明確,但精神分裂癥與前額皮質多巴胺減少、中邊緣束多巴胺能活性過度、中皮質多巴胺能神經元和γ-氨基丁酸(GABA)能抑制活性減少之間存在聯系,得到了廣泛的認可。越來越多的證據還表明,表觀遺傳修飾可能與精神分裂癥的發病機制有關,而EV及其封裝的miRNA可能適合充當表觀遺傳調節劑。

在治療方面,多項研究表明干細胞外泌體可以減輕大腦特定區域谷氨酸超載的毒性。在精神分裂癥小鼠模型中,間充質干細胞來源的EV可以通過鼻內遞送遷移到前額皮質,這是與精神分裂癥的神經病理學密切相關的大腦區域。EV治療后,由于預脈沖抑制導致的社交互動和破壞顯著改善,因此表明一種潛在的新型精神分裂癥治療。

干細胞外泌體與躁郁癥

BD的病理生理學很復雜。研究發現,神經炎癥、神經發生紊亂和神經可塑性加劇了BD的反復抑郁或躁狂/輕躁狂發作。有趣的是,EV 與BD的病理機制密切相關,并可作為臨床檢測BD的新興生物標志物。組學研究提供了進一步的證據。在BD病例中檢測到了數十種失調的miRNA,其中一些參與netrin介導的軸突引導以及內皮、血清素和雄激素的信號通路,并且一些miRNA在BD患者中表現出階段特異性改變。

從BD患者體內檢測到的EV及其載體的變化是識別BD階段的潛在生物標志物。在BD患者的血清EVs中,由半乳糖或氨基糖代謝產生的代謝物(如木糖醇)減少,由15種外泌體代謝物構建的隨機森林分類器在BD診斷和鑒別診斷中表現優異。星形膠質細胞衍生的EV可能會從外周血轉移細胞因子和皮質類固醇等應激信號,從而導致神經發生缺陷。EV中封裝的miRNA可以調節突觸可塑性和大腦發育。例如,miR-134與樹突棘和突觸的發育有關,是監測BD躁狂癥發作的生物標志物。此外,研究還發現,miR-128和miR-378與BD病例中的神經元突起和神經發生有關。

在臨床實踐中,EVs也顯示出液體活檢的巨大潛力。神經元來源EV中的分子水平,如p-NF-κB和p-FADD,與失神和英夫利西單抗的治療結果有關。此外,EV還能反映胰島素抵抗的大腦狀態,而胰島素抵抗與認知功能和大腦結構有關。因此,EVs為BD的病理機制提供了新的見解,這可能有助于未來的診斷和治療。

干細胞外泌體與嚴重抑郁癥

目前關于嚴重抑郁癥(MDD)病理生理學的知識包括神經和神經膠質活動的改變、前頂葉網絡的連接性減弱、下丘腦-垂體-腎上腺軸的過度激活,這些因素導致神經遞質傳遞紊亂以及大腦結構和功能異常。

臨床前研究結果提供了初步證據表明EV參與MDD的病理生理進展,其中最著名的機制是神經炎癥和神經可塑性。在MDD患者中觀察到中樞神經系統不同區域的小膠質細胞激活,伴隨著神經發生的減少和谷氨酸毒性的增加。小膠質細胞釋放的EV封裝了在神經發生、神經傳遞和離子通道調節中至關重要的炎癥細胞因子和miRNA。

臨床研究也證明,干細胞外泌體的載體具有輔助診斷嚴重抑郁癥的潛力。在MDD病例中,EVs中的分子,如pro-BDNF、miR-130b、miR-361-5p、miR-140-3p、miR-574-3p、miR-139-5p和miR-335-5p上調,而BDNF、miR-34c-5p和miR-770-5p、miR-1292-3p、let-7b和let-7c下調。值得注意的是,在MDD患者的血清-EVs中檢測到較高的miR-9-5p水平,這表明小膠質細胞介導的神經炎癥與MDD病理生理學之間存在聯系。此外,線粒體蛋白和代謝蛋白的濃度在MDD患者中升高,表明中樞神經系統中神經元線粒體活性和代謝進展失調。

就EV在MDD治療中的效用而言,miR-146a-5p富集的EV、RVG-circDYM工程化的EV和含有miR-207的EV表現出減輕小鼠抑郁樣行為的能力。然而,在臨床應用之前驗證這些生物標志物的準確性和敏感性還有很長的路要走。

干細胞外泌體和其他精神障礙

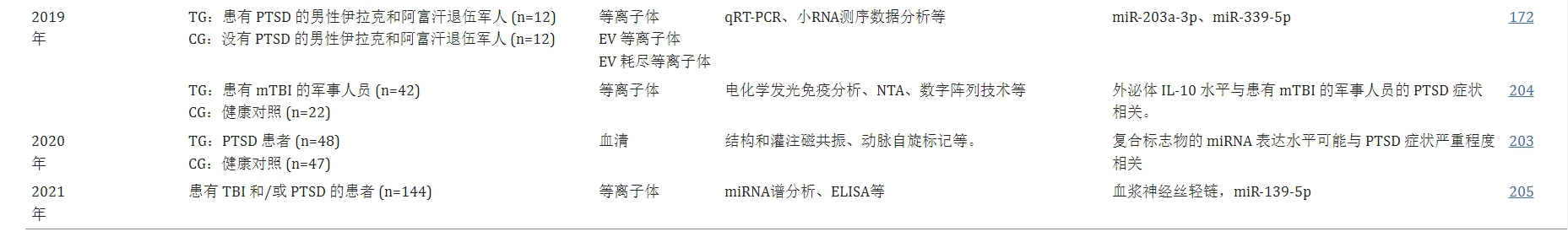

相關研究還表明,EVs在其他精神障礙(包括ASD、SA、SD和創傷后應激障礙)中也起著關鍵作用。表1總結了最新和有代表性的前期和臨床研究。值得注意的是,這些精神疾病與前述疾病(包括精神分裂癥、MDD和BD)之間的易感性有重疊,這很可能可以通過相同EVs或其載體的失調來治療。

干細胞外泌體與自閉癥譜系障礙

自閉癥譜系障礙(ASD)是一種早發性(通常在出生后的前三年)精神障礙,其特征是社交溝通受損以及行為、興趣或活動模式重復且受限。發現一些針對關鍵突觸基因的分子通過神經元炎癥、小膠質細胞激活和異常生長等病理過程與ASD相關。

值得注意的是,神經炎癥基因表達上調也可能影響ASD患者的 BBB完整性。EV能夠介導BBB通透性增加,從而進一步加劇神經炎癥。因此,EVs可能通過損害BBB功能、誘發CNS神經炎癥參與ASD的病理機制。

有趣的是,干細胞衍生的外泌體具有治療自閉癥譜系障礙 (ASD) 的潛力,因為鼻腔給藥后EV可以直接輸送到前額皮質。鼻內施用間充質干細胞衍生的EV可緩解兩種小鼠模型的自閉癥樣行為。

干細胞外泌體與睡眠障礙

睡眠障礙(SD)與壓力、內分泌功能障礙和藥物等多種因素有關,經常與神經退行性疾病和情感障礙相關,并具有重疊的分子機制,如BDNF失調。EV與睡眠相關的研究主要集中在繼發性睡眠呼吸暫停,但本文僅從精神病學角度討論SD。

已發現EV參與老年SD患者促進Aβ形成、轉移tau蛋白、介導神經炎癥和增加BBB通透性的發病機制。一系列前期和臨床研究表明,一些與EV相關的miRNA,包括miR-188-5p和miR-155, 可能與SD的病理生理過程有關,但沒有一個顯示出可靠的特異性。

干細胞外泌體與創傷后應激障礙

創傷后應激障礙(PTSD)是一種由創傷引起的嚴重精神障礙,可能會影響神經發育,導致大腦結構和功能異常。患有PTSD的退伍軍人中EV相關miRNA的顯著改變與免疫紊亂有關,包括免疫反應和促炎細胞因子分泌。因此,這些miRNA可以作為監測PTSD個體炎癥狀態的候選者。此外,患有PTSD的退伍軍人表現出miR-203a-3p和miR-339-5p血漿濃度的變化,這會與參與PTSD發病機制和其他合并癥(如心血管疾病、炎癥反應和神經遞質)的基因相互作用。

研究表明這些疾病可能具有相似的病理生理機制。盡管越來越多的新興研究關注EV相關miRNA和PTSD的其他生物標志物,但大多數研究結果仍需要進一步的臨床驗證。

結論

隨著干細胞外泌體領域的快速發展,人們對其在神經炎癥和BBB功能障礙等精神疾病的神經發病機制中的潛在作用越來越感興趣。從不同類型細胞中提取的EVs中的載體反映了疾病的動態狀態,

因此,干細胞外泌體是精神狀態的理想生物標志物,可促進神經精神疾病的無創、精確診斷和治療。

在疾病情況下,干細胞外泌體可介導神經炎癥并增加血腦屏障的通透性。

而在生理條件下,干細胞外泌體是神經元和神經膠質細胞之間進行細胞交流的必要介質。在精神分裂癥、MDD、BD和ASD等各種精神疾病患者中,已檢測到CSF和血清/血漿等外周生物流體中的EVs及其貨物發生了變化。因此,EVs及其載體可能有助于精神障礙的早期診斷和評估,從而改善疾病的預后。

總之,鑒定具有高度組織學或病理生理學特異性的EVs的功能將有助于揭示精神障礙的病理生理機制,推動精神病學的發展。

參考資料:Kong L, Zhang D, Huang S, Lai J, Lu L, Zhang J, Hu S. Extracellular Vesicles in Mental Disorders: A State-of-art Review. Int J Biol Sci. 2023 Feb 5;19(4):1094-1109. doi: 10.7150/ijbs.79666. PMID: 36923936; PMCID: PMC10008693。

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信