脊髓損傷 (SCI) 是全球主要的健康問題,其原因包括創傷性撞擊、腫瘤或出生缺陷等其他疾病,導致運動和感覺障礙。目前的 SCI 治療方法在恢復功能方面效果有限。因此,迫切需要創新的治療方法來解決這一問題。

細胞療法治療脊髓損傷:機制、臨床突破與未來展望

細胞療法治療脊髓損傷的進展正在逐步改變SCI治療的格局,它針對損傷的關鍵亞急性期(通常為損傷后 3-4 周),通過減少炎癥和防止神經膠質瘢痕形成來優化恢復。各種細胞類型都可用于SCI治療,包括來自骨髓和臍帶血的單核細胞、胚胎干細胞 (ESC)、誘導多能干細胞 (iPSC)、間充質基質/干細胞 (MSC) 以及神經干細胞/祖細胞 (NSPC)。

鞘內注射是首選,以提高精準度并最大程度地減少感染或出血等副作用。該方法已被證明能夠顯著改善運動和感覺功能,尤其在與嚴格的康復治療和口服碳酸鋰等治療相結合時。細胞療法的戰略時機,加上創新的給藥方法和聯合治療,標志著脊髓損傷管理的關鍵性進展,有望改善患者的功能療效和生活質量。

脊髓功能與損傷定義

脊髓位于保護性脊柱內,充當著溝通的高速公路,在大腦和周圍神經之間傳遞信號,并協調運動和感覺體驗。脊髓是神經信號的重要通路,當其遭受損傷時,就會發生創傷性脊髓損傷(TSCI)。這會影響運動和感覺功能,造成嚴重后果。

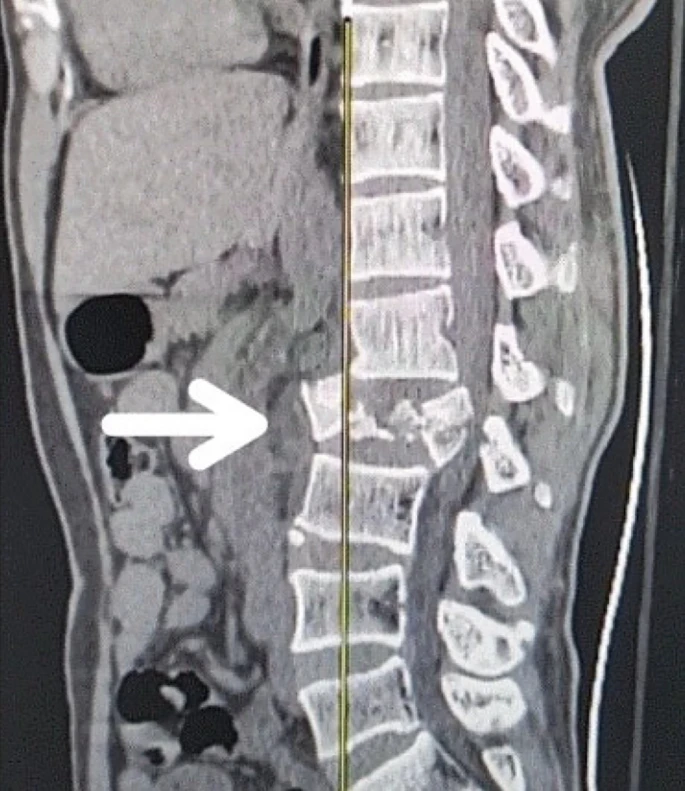

創傷性脊髓損傷是由于脊柱受到突然的強力撞擊,導致椎骨骨折、脫臼、擠壓或壓縮(圖1)。主要原因包括機動車事故,其中汽車和摩托車碰撞占每年新增脊髓損傷病例的近一半。跌倒,尤其是65歲及以上人群的跌倒,是造成脊髓損傷的重要原因,約占60%。體育活動,例如沖擊性運動和淺水潛水,約占此類損傷的10%。

創傷性脊髓損傷的病理生理過程

TSCI的病理生理過程依次分為原發性損傷和繼發性損傷兩個階段。原發性損傷是指脊髓受到最初的機械力作用后,移位的椎間盤和椎間盤碎片造成壓迫、撕裂、移位或橫斷的結果。這些損傷可對神經組織和脊髓血管結構造成機械和物理損傷,導致脊髓水腫、出血、血管痙攣或缺血,并最終通過炎癥影響、脂質過氧化、氧自由基形成、氧化應激、神經興奮性毒性和離子失衡等機制導致組織破壞和細胞死亡。

繼發性損傷是指在原發性損傷后幾分鐘內開始的病理過程。它由原發性損傷過程啟動,包含一系列生化和細胞過程,導致缺血、細胞凋亡、體液和電解質紊亂、興奮性毒性、脂質過氧化、自由基產生和炎癥反應。繼發性損傷通常分為四個階段:

- 1.急性期:創傷后<48小時

- 2.亞急性期:48小時至14天

- 3.中期:14天至3個月

- 4.慢性期:>3個月

急性期發生在原發期后幾分鐘。在此階段,脊髓腫脹并占據損傷平面的整個椎管。腫脹的脊髓被相對不順應的硬脊膜壓迫,導致椎管內壓力升高。因此,脊髓出現低灌注,可能導致繼發性缺血。微出血、缺血和腫脹導致ATP耗竭,進而引發離子失調,包括Na+/K+梯度、鈣離子水平和細胞外谷氨酸濃度。受損區域會出現自由基,包括先前存在的和新產生的,導致細胞死亡。

亞急性期表現為神經元凋亡、軸突脫髓鞘、沃勒氏變性、軸突重塑和膠質瘢痕形成。中間期,成熟星形膠質細胞形成瘢痕,隨后伴隨軸突萌芽開始神經再生。

慢性期開始于損傷后約3-6個月,并持續患者的余生,典型特征是囊腫形成和嚴重的神經膠質瘢痕(圖2)。

技術進步,加上硬膜外和椎管內刺激、腦機接口和外骨骼等現代設備的普及,提高了創傷性脊髓損傷 (TSCI) 后神經系統后遺癥患者的康復效果。然而,神經系統疾病的預期改善并未如預期實現。

最近,干細胞,特別是間充質干細胞 (MSC) 和神經干細胞 (NSC) 的應用,在針對TSCI后神經系統后遺癥患者的臨床前和臨床研究中已顯示出令人鼓舞的結果。

干細胞治療脊髓損傷的動物模型研究

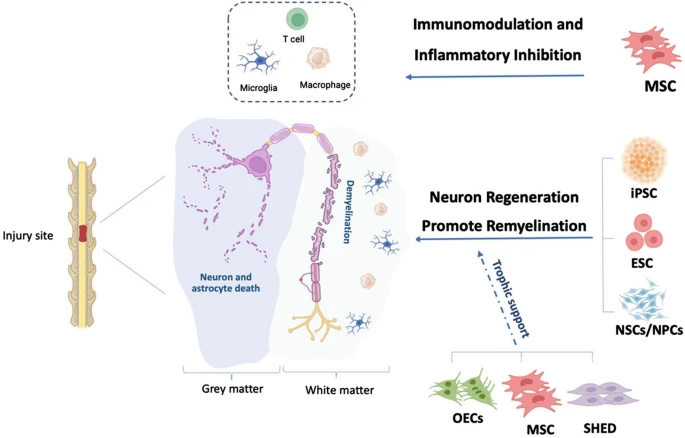

由于干細胞固有的獨特再生能力,細胞療法有望促進丟失神經元的替換、調節免疫反應、促進軸突再生、促進受損軸突的髓鞘再生,并建立有利于功能恢復的環境。目前正在研究用于TSCI治療的不同類型干細胞,包括胚胎干細胞(ESC)、誘導多能干細胞(iPSC)、間充質基質/干細胞(MSC)和神經干細胞/祖細胞(NSPC)(圖3)。

免疫調節

神經炎癥被認為是繼發性損傷的關鍵因素,直接影響TSCI治療的療效。研究表明,初始炎癥反應能夠清除細胞碎片并增強神經營養因子,從而在支持性微環境中促進神經修復和重塑。然而,持續的炎癥可能導致炎癥細胞因子、蛋白水解酶、基質金屬蛋白酶和活性氧 (ROS) 的釋放,最終導致鄰近健康細胞凋亡、軸突斷裂和神經元脫髓鞘。

多項研究表明,骨髓間充質干細胞 (BMMSC) 可減輕脊髓損傷后的炎癥反應。BMMSC顯著提高了TSCI 環境中抗炎細胞因子IL-4和IL-13的表達水平,同時降低了促炎細胞因子TNF-α和IL-6的表達水平。這些炎癥因子的變化與浸潤巨噬細胞表型從M1轉變為M2密切相關。BMMSC顯著降低了TGF-β1/Smads 信號通路中 TGF-β1、Smad2和磷酸化 (p)-Smad2的表達,從而減輕了TSCI部位的炎癥。

神經保護

抑制繼發性損傷與維持神經結構:干細胞通過阻斷繼發性損傷級聯反應發揮核心保護作用:

- 骨髓基質細胞(BMSC)?顯著降低GFAP陽性膠質瘢痕面積,減少TGF-β/Smads通路介導的瘢痕形成,同時上調生長相關蛋白43(Gap43)和微管相關蛋白2,促進神經突再生;

- 通過下調自噬標志物LC3B和Beclin1抑制過度自噬,減輕神經元損傷;

- 臍帶間充質干細胞(UCMSC)?調控凋亡相關蛋白(下調Caspase-3/Bax,上調Bcl-2),減少神經元與少突膠質細胞死亡。

重建再生微環境與髓鞘修復:干細胞直接改善損傷局部的微環境支持再生:

- BMSC改變反應性星形膠質細胞形態,保護μ-阿片受體(MOR)感覺纖維連接,維持軸突完整性;

- 乳牙干細胞(SHED)?下調GFAP減少膠質瘢痕,上調髓鞘堿性蛋白(MBP)和神經絲蛋白(NF-M),促進脫髓鞘軸突的再髓鞘化;

- UCMSC同步上調MBP和少突膠質細胞蛋白(CNPase),刺激髓鞘再生。

抗凋亡與長期結構保護:干細胞提供持續的抗凋亡與結構防護:

- 過表達肝細胞生長因子(HGF)的UCMSC靶向抑制Bim/Bax/caspase-3凋亡通路;

- SHED通過早期干預減少細胞外基質破壞,有效阻止囊腔形成(移植60天后驗證),維持脊髓結構連續性;

- BMSC與SHED協同增加損傷區熒光紅寶石(FR)染色軸突密度,證實軸突保護效應。

總結:干細胞的神經保護機制是三位一體的——阻斷繼發性損傷、重塑再生微環境、激活內源性修復,通過調控凋亡、自噬、膠質瘢痕形成及髓鞘再生等關鍵通路,實現對神經元和軸突的多維度防護。

神經再生

復雜的繼發性損傷級聯反應導致神經系統在順向和逆向兩個方向的損傷,造成環境損害、神經元死亡、膠質瘢痕形成,嚴重阻礙神經再生和修復。神經元丟失導致中樞神經連接中斷,是脊髓損傷后功能障礙的主要原因。

干細胞的多向分化與細胞替代

干細胞通過定向分化替代丟失的神經細胞,重建神經連接:

胚胎干細胞(ESC)?分化為神經元、少突膠質細胞等,直接替換受損組織,其衍生神經祖細胞可形成多層外源性髓鞘,促進脫髓鞘軸突的再髓鞘化;

神經干細胞/祖細胞(NSC/NPC)?在損傷區分化為成熟神經元(NeuN?、Tuj1?)、運動神經元(ChAT?)及膠質細胞,延伸長距離軸突跨越損傷區;

誘導多能干細胞衍生NSC(iPSC-NSC)?經γ-分泌酶抑制劑(GSI)預處理后,分化為功能性神經元(Hu?)、少突膠質細胞(APC?),并顯著增加血清素能纖維(5HT?)再生。

軸突再生與髓鞘重建

干細胞通過激活內源性再生程序修復神經通路:

ESC源性神經嵴細胞驅動神經突外向生長,引導宿主脊髓中縫軸突向損傷區生長;iPSC-NSC促進長距離軸突再生(如RtST纖維),使再生軸突從損傷頭端延伸至尾端(BDA染色證實);NSC聯合硫酸軟骨素酶ABC(ChABC)預處理降解抑制性瘢痕(CSPG),解鎖慢性損傷微環境,使移植NSC優先分化為少突膠質細胞,顯著增強髓鞘再生(MBP?表達)。

功能整合與協同增效

干細胞通過突觸重建與聯合策略恢復神經功能:iPSC-NSC增強抑制性突觸形成,改善神經環路傳導;NSC移植聯合運動訓練(如跑步機)強化抑制性運動控制,促進運動功能恢復;ChABC預處理后移植NSC,顯著提升宿主-移植細胞突觸連接,恢復關鍵肌肉功能(如前肢握力),并減少空洞形成。

干細胞治療脊髓損傷的適應癥、禁忌癥、細胞來源、劑量、途徑、副作用

干細胞治療脊髓損傷的適應癥和禁忌癥

適應癥范圍:干細胞療法適用于急、亞急、慢性全階段SCI,涵蓋脊髓挫傷至橫斷性損傷:

急性期(傷后<48小時):理論可行但臨床受限(見禁忌);

亞急性期(傷后3-4周):黃金窗口期,炎癥消退且膠質瘢痕未完全形成,細胞存活率與功能整合最佳;

慢性期(>3個月):可改善部分功能(如Zhu研究顯示28例慢性患者中15例恢復行走能力),但療效受瘢痕抑制;

禁忌癥與時機爭議

兩大明確禁忌癥需規避:

- 急性期禁忌:劇烈炎癥與免疫風暴導致移植細胞存活率驟降,歸巢效率低下。

- 慢性瘢痕形成期禁忌:成熟膠質瘢痕釋放CSPG等抑制因子,物理性阻隔軸突再生并削弱干細胞作用。

關鍵爭議:慢性期療效存在分歧

- Sykova團隊證實:傷后10-30天治療(7例中5例有效)顯著優于>2個月治療(13例中僅1例有效)

- Zhu研究反駁:慢性期臍帶血單核細胞移植仍可使75%(15/20)患者恢復行走能力

臨床決策要點

- 優先時機:共識推薦亞急性期(傷后3-4周),此時兼具:炎癥消退、膠質瘢痕未固化、內源性修復微環境激活。

- 個體化評估:慢性患者需綜合評估瘢痕成熟度(如ChABC預處理可突破抑制屏障)。

- 細胞類型選擇:慢性期優選旁分泌強+抗瘢痕型干細胞(如臍帶血單核細胞)。

總結:干細胞治療SCI需嚴格遵循 “避急性、抓亞急、慎慢性” 原則,以病理階段為核心決策依據,結合個體化干預策略突破禁忌限制。

細胞來源:臨床試驗中已使用的細胞來源包括骨髓單核細胞、臍帶血單核細胞、施萬細胞、嗅覺細胞、不同來源的間充質干細胞以及神經元或神經祖細胞。

細胞劑量:在不同研究中,輸注細胞的數量存在顯著差異。

Sharma為每位患者采集了80-100毫升骨髓,而Suzuki為每位患者采集了120毫升。對于兒童,我們按每公斤體重采集7-8毫升骨髓,而對于成人,則采集了300毫升。

在一項利用臍帶血單核細胞的研究中,Zhu等人向脊髓注入了五種不同劑量的細胞:160萬個細胞、320萬個細胞和640萬個細胞。

在涉及間充質干細胞的研究中,使用的細胞劑量為每位患者1億個細胞或每公斤體重100萬個細胞。我們按每公斤體重為兒童采集7-8毫升骨髓,按每公斤體重為成人采集300毫升骨髓單核細胞。當使用間充質干細胞時,鞘內注射劑量為每1公斤體重100萬個細胞。

細胞輸送途徑:臨床試驗中,已采用三種不同的途徑將細胞注入體內,包括靜脈輸注、鞘內輸注和直接脊髓注射。靜脈途徑由于其將細胞輸送至脊髓的功效有限,因此不建議采用。直接脊髓注射雖然能確保細胞輸送,但由于所需手術的侵入性,以及液體注射可能造成的額外壓力性損傷,因此不建議采用。

我們選擇鞘內途徑,認為這是將細胞運送到脊髓的安全有效的方法。

副作用:出血和感染是鞘內途徑細胞輸注或直接注射至脊髓時可能發生的潛在不良事件。此外,接受干預的個體中也報告了其他不良事件,例如腦脊液漏、高血壓和疼痛。

聯合治療:細胞輸注后必須積極進行康復治療,以確保獲得最佳治療效果。Zhu等人建議進行康復鍛煉,每天6小時,每周6天,持續3-6個月。此外,該研究小組建議進行為期6周的每日750毫克碳酸鋰口服療程。

干細胞治療脊髓損傷的臨床結果

衡量治療結果的指標:為了評估細胞溶解療法治療脊髓損傷的安全性和有效性,已采用了多種指標。這些指標包括不良事件和嚴重不良事件評估、美國脊髓損傷協會 (ASIA) 損傷量表、脊髓損傷行走指數 (WISCI)、脊髓獨立性測量 (SCIM III)、改良 Ashworth 痙攣量表 (MAS) 和疼痛視覺模擬量表(VAS)。

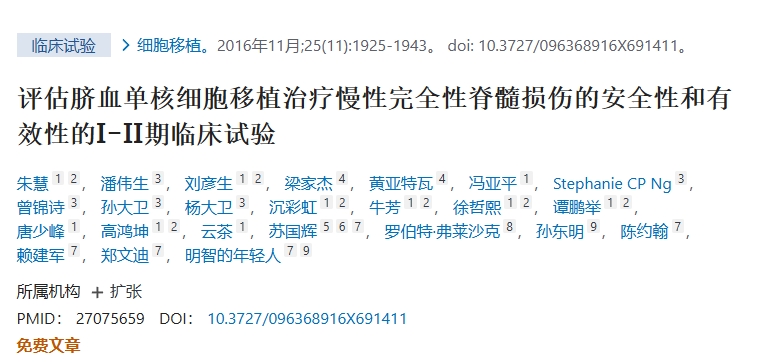

2016年,朱教授及其同事報道了將臍帶血骨髓單核細胞注射到脊髓治療慢性脊髓損傷的結果,其中包括香港的8名患者和昆明的20名患者。

雖然香港的8名患者的運動功能、脊髓損傷步行指數 (WISCI) 和脊髓獨立性測量 (SCIM) 評分沒有變化,但昆明的20名患者的WISCI和SCIM評分均有所改善。手術前,只有2名患者在協助下行走10米,并且術前不需要協助進行膀胱或腸道管理。

細胞治療后約一年,WISCI和SCIM評分有所改善:20名患者中有15名行走10米(p=0.001),20名患者中有12名不需要協助進行膀胱管理(p=0.001)或腸道管理(p=0.002)。5名患者從完全性SCI轉為不完全性SCI(2名感覺 SCI,3名運動性SCI;p=0.038)。

2020年,Sharma的研究通過鞘內輸注骨髓單核細胞治療180名亞急性和慢性脊髓損傷患者,結果顯示出非常積極的變化。研究觀察到坐/站平衡、床上活動、軀干穩定性、上肢功能、活動能力、感覺、腸道/膀胱功能和日常生活活動能力的癥狀改善。干預期間和干預后均未發生嚴重不良事件。FIM 和WISCI評分顯示患者在統計學上顯著改善。

作者表明,早期干預、輸注多劑量BMMNC以及年齡較小的患者表現出更好的功能預后。

2023年,Montoto-Meijide等人進行了一項系統性綜述,分析了22項研究的結果,涵蓋21項臨床試驗和1項病例系列研究,共涉及463名患者。其中16份報告使用了骨髓MSC,3份報告使用了脂肪組織MSC,3份報告使用了臍帶MSC。

14項試驗報告了患者運動功能顯著改善。15項研究報告了ASIA感覺評分的改善,改善百分比從57.14%到100%不等。

爭議與未來方向

細胞療法治療脊髓損傷的安全性和有效性已在眾多臨床試驗中得到證實。然而,仍有一些方面有待闡明,特別是關于細胞類型的選擇以及細胞導入的最佳時機,以最大限度地發揮治療效果。正在進行的研究正在探索新的細胞類型和將細胞輸送到脊髓的方法,包括植入NeuroRegen支架和間充質干細胞,以及施用神經祖細胞或源自誘導多能干細胞的神經元。

參考資料:Liem, N.T., Phan, T.K.T., Anh, L.P.H. (2025). Cell Therapy for Spinal Cord Injury. In: Liem, N.T., Forsyth, N.R., Heke, M. (eds) Cell Therapy. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1261-1_9

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信