概述:細胞療法——自閉癥治療的新希望

自閉癥譜系障礙 (ASD) 是一種復雜的神經發育障礙,以社交溝通障礙、重復刻板行為為核心特征,常伴有多動、睡眠障礙等共病。其全球患病率呈顯著上升趨勢,且存在明顯性別差異(男:女≈4.2:1)。當前主要依賴行為干預、言語訓練和藥物等綜合療法,但效果有限,亟需突破性治療方案。

近年來,細胞療法治療自閉癥(尤其是干細胞療法)?展現出巨大潛力,成為神經疾病領域的研究熱點。

本章系統綜述了細胞療法治療自閉癥的臨床前研究(動物模型)和臨床應用進展,涵蓋臍帶間充質干細胞 (UC-MSC)、脂肪干細胞 (ADSC)、骨髓單核細胞 (BMMNC) 及人羊膜上皮細胞 (hAEC) 等多種細胞來源。特別探討了臨床應用中的關鍵問題(如適應癥選擇、細胞來源、劑量、給藥途徑),并報告了我們團隊的1/2期臨床研究結果:自體骨髓單核細胞 (BMMNC) 鞘內輸注聯合教育干預安全性良好,且療效優于單純教育干預。

然而,鑒于現有研究結果的異質性,開展更多高質量的隨機對照試驗 (RCT) 對于確證細胞療法治療自閉癥的療效至關重要[1]。

1. 自閉癥譜系障礙 (ASD):特征、流行病學與治療困境

自閉癥譜系障礙(ASD)是以社交溝通障礙和重復刻板行為為核心特征的神經發育性疾病,常伴隨言語遲緩、多動、睡眠障礙等共病。其患病率呈上升趨勢且存在地域差異:美國4歲兒童患病率從2010年的13.4‰升至2014年的17.0‰,而中國6-12歲兒童2014-2016年患病率為7‰。男性發病率顯著高于女性(比例4.2:1),凸顯其性別傾向性。

病因與治療困境

ASD病因尚未明確,研究提示與免疫紊亂、局部腦血流異常及遺傳因素相關。當前治療依賴行為干預、言語訓練、藥物等綜合手段,早期干預和專業-家庭協作是關鍵。但現有療法對相當比例患兒效果有限,亟需突破性治療方案。

細胞療法的探索與爭議

自2013年印度Sharma及中國呂永濤團隊率先嘗試后,細胞療法聯合康復治療在ASD領域迅速發展,多項研究評估了其安全性及有效性。然而該療法仍面臨三大核心爭議:適應癥選擇標準不統一、理想細胞來源未明確(如臍帶血/骨髓干細胞)、以及最佳遞送途徑存疑(靜脈/鞘內注射等),這些關鍵問題制約其臨床轉化進程。

2、干細胞治療自閉癥的動物模型研究

動物模型(如BTBR小鼠、VPA誘導模型)為干細胞治療自閉癥的機制研究提供了重要平臺:

人臍帶間充質干細胞 (hUC-MSC):?(Segal-Gavish, 2015) 側腦室注射顯著改善小鼠刻板行為、認知僵化和社交缺陷,機制與提升腦源性神經營養因子 (BDNF)、促進海馬神經發生相關。

人脂肪干細胞 (hADSC):?(Ha, 2016) 在VPA模型中減輕重復行為、社交缺陷和焦慮,伴隨VEGF、IL等因子水平升高,提示免疫調節和促血管新生作用。

神經營養因子分泌型MSC:?(Perets, 2017) 單次輸注對BTBR小鼠產生長期療效,改善溝通、減少刻板行為、增強認知靈活性。

人羊膜上皮細胞 (hAEC):?(Zhang, 2023) 移植可直接誘導神經發生,有效修復社交缺陷。

核心機制:?不同來源的干細胞/祖細胞治療自閉癥可能通過調節神經營養因子分泌、促進神經新生、改善腦內微環境(免疫調節、血管新生)等途徑,逆轉ASD核心癥狀,為自閉癥細胞療法的臨床轉化奠定理論基礎。

3. 細胞療法治療自閉癥的臨床應用

適應癥篩選與禁忌癥原則

目前ASD細胞療法雖無統一適應癥標準,但研究提示年幼(尤其<7歲)、行為適應能力較高(VABS評分優)、癥狀較輕(CARS評分≤35)、非語言智商>70且無重大基因異常的患兒獲益更顯著。禁忌癥主要聚焦全身性風險:活動性感染、凝血功能障礙、惡性腫瘤及嚴重器官衰竭患者禁用,但無ASD特異性禁忌,凸顯該療法的相對安全性。

細胞來源的臨床選擇與技術權衡

臨床主要應用骨髓單核細胞(BMMNC)與臍帶血單核細胞兩大來源:

- BMMNC優勢:無需細胞擴增(降低成本)、無免疫排斥風險、操作簡便;局限在于骨髓采集具侵入性(盡管微創)

- 臍帶血痛點:存在可用性限制(依賴凍存樣本),促使研究者探索臍帶/脂肪來源間充質干細胞等替代方案

劑量策略與操作規范

劑量方案呈現來源依賴性差異:

臍帶血:需總有核細胞≥1×10?/kg

BMMNC:存在總量法(如Sharma單次采集100ml)與體重法(Liem方案:7-8ml/kg)兩類標準

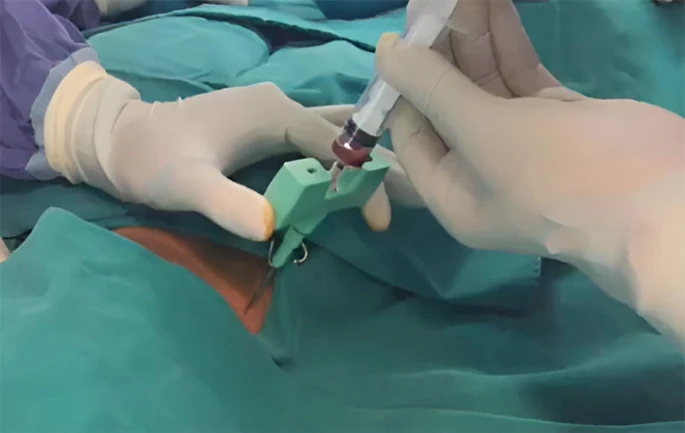

操作層面優先采用全身麻醉下雙側髂前上棘穿刺(避免術中體位變動,利于麻醉監護),且重復兩次輸注的強化策略較單次治療更受推崇。

給藥途徑

靜脈注射 (IV):?操作簡單,風險較低,但細胞易被肺、脾、肝截留,到達大腦比例受限。

鞘內注射 (IT):?經腰椎間隙(L4-L5)直接將細胞輸注至腦脊液,克服細胞截留問題,使更多細胞接觸中樞神經系統,是目前細胞療法治療自閉癥研究中更常采用且被認為可能更有效的途徑。

聯合治療:?教育干預是細胞療法治療自閉癥不可或缺的組成部分,需在細胞輸注前后持續進行,并貫穿至青春期。

4. 細胞療法治療自閉癥的臨床結果

細胞治療效果衡量指標

有幾種工具可用于評估ASD治療的結果,常用的工具包括美國精神病學協會的精神障礙診斷和統計手冊第五版 ( DSM-5 )、CARS 評分、Vineland適應行為量表第二版 ( VABS-II ) 和臨床總體印象量表 ( CGI ) 。

細胞療法治療自閉癥臨床結果

安全性共識:現有臨床試驗一致證實,細胞療法在ASD兒童中安全性良好。報告的不良事件主要為短暫性頭痛或嘔吐等輕微反應,未出現治療相關嚴重不良事件(SAEs),且癥狀多可自行緩解或經對癥處理快速消退。

積極療效證據

多項研究顯示顯著治療獲益:

Sharma團隊(2013年)在32例ASD患兒中采用自體骨髓單核細胞(BMMNCs)+教育干預,91%患兒癥狀改善;2020年更大樣本研究(n=254)再次驗證該方案安全有效。

Dawson團隊(2017年)對25例患者輸注臍帶血后,行為量表評分、癥狀嚴重度及語言能力均獲統計學顯著改善,且基線非言語智商>70的亞組獲益更顯著。

呂永濤團隊(2020年)在37例患者中發現,臍帶血單用或聯合臍帶MSCs較未治療組臨床進展更優。

陰性結果及其局限性

部分研究未觀察到組間差異:

Chez團隊(2018年)的RCT顯示臍帶血組(n=15)與對照組改善無差異,但該研究樣本量小且隨訪僅24周(陽性研究隨訪≥12個月)。本研究結果表明,自體臍帶輸注對自閉癥兒童是安全的。需要開展嚴格的對照試驗,以進一步推進 AUCB 治療自閉癥的研究。

Sharifzadeh團隊(2021)的隨機試驗中,研究旨在確定自體骨髓間充質干細胞 (BMMSCs) 治療自閉癥譜系障礙 (ASD) 兒童的安全性和有效性,并與常規治療進行比較。

總體而言,干預組(n=14)和對照組(n=18)共32名患者完成了研究,其中27名(84.4%)為男性。平均年齡為9.50±2.14歲。在12個月內,CARS總分、GARS-II自閉癥指數和CGI總體改善方面,兩組間無顯著差異。然而,時間*組間交互作用的主效應在CGI與病情嚴重程度方面顯著,干預組的改善更為顯著;鞘內注射自體BMMSCs似乎安全可行,但在治療ASD兒童方面的臨床療效有限。

療效異質性關鍵因素

療效差異可能與三大變量密切相關:

- 患者基線特征:年齡、非言語智商、行為適應能力(VABS)。

- 技術操作規范:細胞劑量(如臍帶血≥1×10?/kg)、骨髓采集量(50ml vs 標準7-8ml/kg)。

- 隨訪周期:陰性研究隨訪≤6個月,陽性研究≥12個月。

臨床轉化核心挑戰

當前矛盾性結果凸顯三大待解問題:

- 最佳獲益人群篩選:需明確VABS/CARS/IQ等預測性生物標志物

- 治療標準化:細胞劑量、輸注頻次(單次vs重復)、聯合干預策略

- 評價體系優化:延長隨訪至≥24個月,采用多維度量表(如ADOS-2+ABC+Vineland-II)

5. 我們的臨床研究結果:支持細胞療法治療自閉癥的潛力

臨床試驗第一階段

2017年7月至2019年8月開展了I期臨床試驗,30例CARS評分>37分的患兒接受了BMMNC鞘內輸注。治療后,患兒ASD嚴重程度明顯降低,中位CARS評分從50分降至46.5分(P <0.05);同時,適應能力提高,中位VABS-II評分從53.5分升至60.5分;治療后,患兒在社交溝通、語言表達、日常技能、重復行為、多動等能力方面均有顯著改善。

臨床2期

2021年12月至2023年9月進行了一項隨機2期臨床試驗。研究結果表明,接受自體BMMNC輸注和教育干預的患者隊列目前表現出優于僅接受教育干預的患者隊列的療效。

6. 挑戰與未來方向

細胞療法治療自閉癥是一個充滿希望但也備受關注且存在爭議的領域。雖然大量研究(包括臨床前和臨床)證明了其安全性和部分患者中的顯著有效性,但不同研究結果的異質性也提示我們需要保持審慎樂觀。

核心挑戰:?療效不一致、最佳方案未標準化、長期效果和機制需深入研究。

未來關鍵:亟需開展更多大樣本、多中心、長期隨訪的高質量隨機對照試驗 (RCT)。這些研究應致力于:

- 嚴格定義適應癥和排除標準。

- 標準化細胞制備、劑量和輸注方案。

- 采用更全面、客觀的評價指標和長期隨訪。

- 深入探索治療機制和預測療效的生物標志物。

結論

細胞療法,特別是干細胞療法,為自閉癥譜系障礙 (ASD) 的治療開辟了新的途徑。?臨床前研究和多項臨床研究已證實其安全性和對部分患者的潛在療效,尤其是采用自體細胞(如BMMNC)進行鞘內注射并聯合強化教育干預的方案。我們團隊的I/II期研究也為此提供了支持性證據。

然而,要確證細胞療法治療自閉癥的廣泛有效性和確定最佳實踐方案,克服現有研究的局限性,高質量的大規模隨機對照研究是不可或缺的下一步。隨著研究的深入和標準化程度的提高,細胞療法有望在未來成為自閉癥綜合治療體系中一個重要的組成部分。

參考資料:[1]:Liem, N.T., Nguyen, HP. (2025). Cell Therapy for Autism Spectrum Disorders. In: Liem, N.T., Forsyth, N.R., Heke, M. (eds) Cell Therapy. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1261-1_8

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信