神經損傷會導致異常的運動和感覺后果,如果不進行手術修復,甚至會導致終身癱瘓。對于神經損傷,常規療法的效果并不理想,并且可能產生不良副作用。然而,間充質干細胞 (MSC) 已被證明是重建受傷神經組織的可行選擇,并帶來了一線希望。這些干細胞來自骨髓、脂肪組織和人臍帶血,具有分泌營養因子、促進免疫系統和刺激軸突再生的能力。

近期,以深圳市第四人民醫院中心為牽頭的機構組織在國際期刊雜志《Regen Ther》上發表了一篇關于《超越傳統療法:間充質干細胞療法對抗神經損傷》的文章。

該文章旨在通過強調間充質干細胞的特性并闡明其在神經損傷愈合中的作用機制來研究間充質干細胞在增強功能恢復和患者預后方面的潛在益處。

神經損傷的現狀及促進神經修復的方法

神經損傷現狀:神經損傷會引發嚴重運動和感覺后遺癥及功能障礙,分多個階段,從傳導阻滯到神經切斷。若不手術修復會致永久性癱瘓,美國約2000萬人受周圍神經損傷影響,每年醫療費用達1500億美元,且嚴重危及患者生活質量 ,常規治療難以完全恢復神經功能,還會帶來嚴重副作用,即便外科手術和康復療法進步,最佳治愈效果仍難實現。

間充質干細胞(MSCs)的優勢:近年來成為修復受損神經組織可行選擇,可從骨髓、脂肪組織、人臍帶血等易獲取來源獲得,能分化為施萬細胞樣細胞(SCLCs),這種再生細胞在神經受損時也能恢復功能,因其具有分泌營養因子、調節免疫系統和促進軸突再生等特性。

促進神經修復的方法:低能激光照射可提高神經元活動和神經營養因子表達;磁刺激,尤其低頻磁刺激有助于周圍神經再生和選擇性肌肉復位;維生素D2可刺激軸突再生;補充乙酰-l-肉堿和發酵大豆可提高神經元有氧能力、改善神經行為缺陷、促進神經修復。

在本次綜述中,我們著重關注能夠分化為雪旺細胞樣表型的MSC的特性。這類MSC所釋放的神經營養因子,在神經損傷修復過程中發揮著抗炎作用。通過深入揭示MSC不同來源的特性以及其驅動修復的機制,本綜述旨在全面闡明基于MSC的療法在促進神經損傷患者功能恢復、改善預后方面所具備的潛力,進而凸顯MSC再生療法在神經損傷患者治療領域的廣闊前景。

雪旺細胞與修復雪旺細胞的功能差異

Jessen等人進行的多項研究總結了雪旺細胞 (SC) 和修復雪旺細胞 (RSC) 在功能和表型特征上的主要差異。

SC和RSC的功能差異

- SC功能:在完整神經中,SC負責髓鞘形成和軸突支持,通過包裹多個較小軸突增強信號傳導并保護神經。

- RSC功能:神經損傷后,髓鞘化的SC激活轉化為RSC,主要負責促進修復過程,而非維持神經功能。

SC轉化為RSC的過程及特征

- 轉化過程:作為對損傷信號的響應,有髓鞘的SC經歷激活、去分化并獲得修復特異性特征,此過程由特定轉錄因子(如c-Jun)上調控制。

- 修復特征:包括上調營養因子、激活自噬以分解髓鞘、形成引導軌跡(Bungner 帶),促進軸突再生并引導其返回靶組織。

SC和RSC的差異對比

- 形態差異:RSC更長,具有多種細胞過程,相比SC能更好地粘附和促進神經元生長。

- 分子差異:RSC上調與炎癥、修復和再生相關的基因,由c-Jun表達升高驅動;SC則專注于髓鞘維持、Notch信號傳導和衰老。

雪旺細胞可塑性的作用:完整神經中的SC維持軸突完整性,RSC在損傷后修復和再生神經,這種適應性反應確保受損神經元存活并促進軸突再生,凸顯施萬細胞可塑性在周圍神經修復中的重要作用。

替代細胞來源的必要性:從神經獲取SC時,在供體部位耗費時間且會出現繼發性并發癥,因此有必要研究替代細胞來源,尤其是不同組織來源且具有產生SC潛力的MSCs。

脂肪間充質干細胞的特性與潛力

脂肪間充質干細胞(AD-MSC)在神經修復方面具有重要特性與應用潛力,具體如下:

分化為雪旺細胞樣表型

- 分化能力與意義:AD-MSC能分化為雪旺細胞樣細胞(SCLC)表型,為神經再生提供途徑,在神經損傷及相關疾病治療中極具潛力。

- 雪旺細胞功能:雪旺細胞(SC)是周圍神經系統主要支持結構,通過分泌神經營養因子促進軸突再生與髓鞘重建,還能穩定髓鞘、轉變為促髓鞘生成表型,對神經功能恢復意義重大,可作為周圍神經損傷愈合的初始干預策略。

神經營養因子與降低炎癥反應

- 釋放神經營養因子:AD-MSC釋放神經生長因子(NGF)、血管內皮生長因子(VEGF)、腦源性神經營養因子(BDNF)等,增強血管生成與細胞修復。

- 調節炎癥反應:其分泌蛋白組調節炎癥,減少促炎細胞因子,增加抗炎因子如白細胞介素10(IL-10),為神經愈合創造有利環境。

- 其他作用:AD-MSC形成三維球體結構可增強分泌活性與治療潛力,還能分泌神經營養因子刺激軸突生長再生、增強粘附分子表達促進軸突生長粘附,減輕髓鞘溶解和沃勒變性并促進髓鞘形成,且神經營養因子的抗炎特性可減輕長期炎癥不良影響,加速修復。

分化和未分化的AD-MSC

- 分化優勢觀點:部分研究表明,分化為SCs表型的AD-MSC(dAD- MSC)比未分化的(uAD-MSC)更能誘導神經導管內軸突生長和血管生成,促進髓鞘形成、神經存活,改善肌肉萎縮和功能恢復,原因是dAD-MSC神經營養和血管生成因子表達水平更高。

- 無顯著差異觀點:也有研究發現dAD-MSC治療效果未顯著優于uAD-MSC,甚至在神經再生能力上,uAD-MSC、dAD-MSC與SC相當,提示AD-MSC無需分化為SCLC也可有效支持周圍神經再生。

- 未來研究方向:dAD-MSC和uAD-MSC均對神經損傷修復有促進作用,未來研究需考慮AD-MSC分化的時間、成本及其對神經修復能力的影響,AD-MSC作為潛在細胞治療工具,在神經損傷修復中有良好前景與重要研究意義。

骨髓間充質干細胞的特性與潛力

骨髓間充質干細胞(BM-MSC)在神經修復領域展現出多方面的特性與潛力,具體內容如下:

分化為雪旺細胞樣表型

- 分化能力與相似性:在特定培養條件及生長因子作用下,BM-MSC可分化為施萬細胞樣表型,其形態與功能特征與天然雪旺細胞(SC)相似,能模仿SC的天然功能。

- 促進神經再生:該表型可為軸突再生提供髓鞘,這對恢復神經功能至關重要。同時,BM-MSC衍生的雪旺細胞能為軸突再生和髓鞘重建營造支持性環境,促進周圍神經再生。

神經營養因子和減少炎癥反應

- 分泌神經營養因子:分化的BM-MSC衍生的施萬細胞樣表型能分泌如神經生長因子(NGF)、腦源性神經營養因子(BDNF)、膠質細胞源性神經營養因子(GDNF)等神經營養因子,支持神經元存活與生長。

- 抗炎與組織修復:這些細胞可產生抗炎細胞因子,促使巨噬細胞呈現抗炎表型,減少繼發性損傷。此外,BM-MSC具有歸巢特性,能遷移至損傷部位,通過調節炎癥反應、減少神經膠質瘢痕形成、分泌血管內皮生長因子(VEGF)等促血管生成因子促進血管生成,為組織修復創造有利環境。

分化和未分化的BM-MSC

部分研究差異:

Ladak等人研究發現,空導管、未分化間充質干細胞(uMSC)和分化間充質干細胞(dMSC)組的肌電圖(EMG)測量值相同且顯著低于自體移植組和對側正常對照組,雖dMSC在體外促進軸突再生等作用與SC相似,但在體內肌肉神經支配方面不如自體移植有效。

而Mahot等人研究表明,uMSC和dMSC都有神經再生潛力,uMSC因無需額外分化時間與成本、制備速度快,在臨床應用上更具優勢,12周后在改善等長肌張力和復合肌肉動作電位方面比dMSC更有效。

臨床應用優勢與方向:使用自體BM-MSC可降低免疫排斥風險及倫理問題,通過其產生的類似施萬細胞表型,有望增強周圍神經損傷后的神經修復和功能恢復。

后續研究應聚焦完善分化程序,評估其在臨床環境中的持久有效性與安全性。與AD-MSC相比,BM-MSC在臨床、組織病理學和基因表達分析方面可能有更好愈合效果,但仍需進一步臨床研究證實。

臍帶間充質干細胞的優勢和潛力

臍帶間充質干細胞(UC-MSC)在神經修復方面展現出獨特優勢和潛力,具體如下:

分化為雪旺細胞樣表型

- 分化能力與特征:在適宜條件下,UC-MSC具備出色的分化為雪旺細胞樣表型的能力。雪旺細胞在周圍神經修復再生中為再生軸突提供支持,UC-MSC分化后會表達S100、GFAP、p75和MBP等特定標志物,不僅形態與雪旺細胞相似,還具備對神經再生至關重要的功能特性。

- 促進神經修復效果:Peng等人研究表明,將UC-MSC分化的雪旺樣細胞移植到神經損傷部位,可顯著促進軸突再生并加速功能恢復。

神經營養因子和減少炎癥反應

- 促進運動功能恢復:多項研究表明,膠原蛋白/絲纖維支架(CSFS)結合人類UC-MSC可促進運動功能恢復。人類UC-MSC能通過降低IL-7表達、調節炎癥反應、提高髓鞘和神經元細胞存活率來助力功能恢復,還能改變Th1和Th2細胞因子產生,進一步支持修復。

- 促進神經修復的旁分泌機制:UC-MSC條件培養基可增強雪旺細胞活力和增殖,顯著增加雪旺細胞中神經生長因子(NGF)和腦源性神經營養因子(BDNF)表達,還能促進背根神經節外植體中神經元生長。

分化和未分化的UC-MSC

Peng等人研究顯示,通過免疫細胞化學染色、RT-PCR和蛋白質印跡分析,分化的華通氏膠衍生間充質干細胞(dWJ-MSC)與未分化的華通氏膠衍生間充質干細胞(uWJ-MSC)存在顯著差異。

功能上,與背根神經節神經元共培養時,dWJ-MSC分化為雪旺細胞樣細胞(SCLC),比uWJ-MSC表現出更強的神經突發育能力,并釋放更多神經營養因子(BDNF、NGF、NT-3)。而uWJ- MSC產生神經營養物質較少,且不表達雪旺細胞標記物,對神經再生支持有限,這凸顯了dWJ-MSC作為神經愈合中雪旺細胞替代品的可能性。

AD-MSC、BM-MSC和UC-MSC之間的特征差異

脂肪間充質干細胞(AD-MSC)、骨髓間充質干細胞(BM-MSC)和臍帶間充質干細胞(UC-MSC)雖然都具備自我更新和分化潛能,但其生物學特性存在明顯差異。

三種間充質干細胞的特征差異

- AD-MSC:脂肪分化能力強,免疫原性低,臨床多用于脂肪重建和免疫調節治療,源于脂肪組織,發育與中胚層相關。

- BM-MSC:來自骨髓,造血支持功能高,可分化為骨、軟骨、肌肉等多種細胞,受造血干細胞發育影響。

- UC-MSC:源自胚胎期臍帶組織,免疫耐受性強、分化潛能高,在神經系統治療方面有優勢,細胞源于胚胎發育早期,保留早期干細胞特性。

與神經嵴細胞的關系

神經嵴細胞特性:是神經管形成時的臨時胚胎組織,細胞遷移和分化潛力強,能依位置分化為特定細胞,如神經元、神經膠質細胞等。

與間充質干細胞的關聯:神經嵴細胞是MSC的來源細胞之一,與MSC在發育過程中有共同特征,都具遷移和多能性。UC-MSC發育與神經嵴細胞有關,在神經系統疾病治療中或通過類似機制發揮作用;AD- MSC和BM-MSC在神經再生方面也表現出與神經嵴細胞相似的多能性。

研究意義與展望:神經嵴細胞可能指導MSC的分化潛能和治療作用。深入研究MSC發育機制,有助于了解其異質性,為個性化治療提供理論基礎。未來應進一步探索MSC與神經嵴細胞關系,揭示潛在機制,為MSC在再生醫學應用提供更多理論證據。

干細胞治療神經損傷的臨床試驗

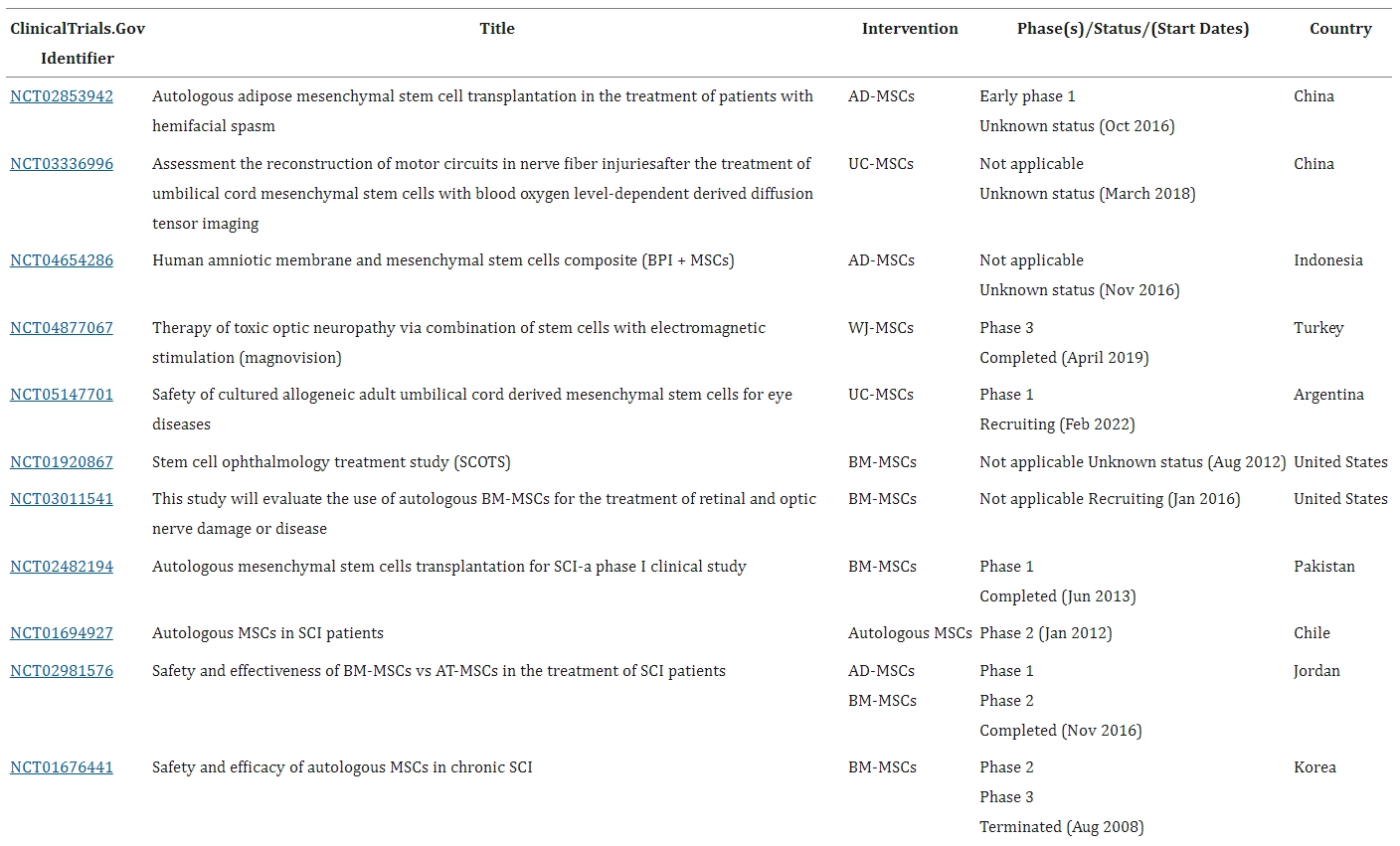

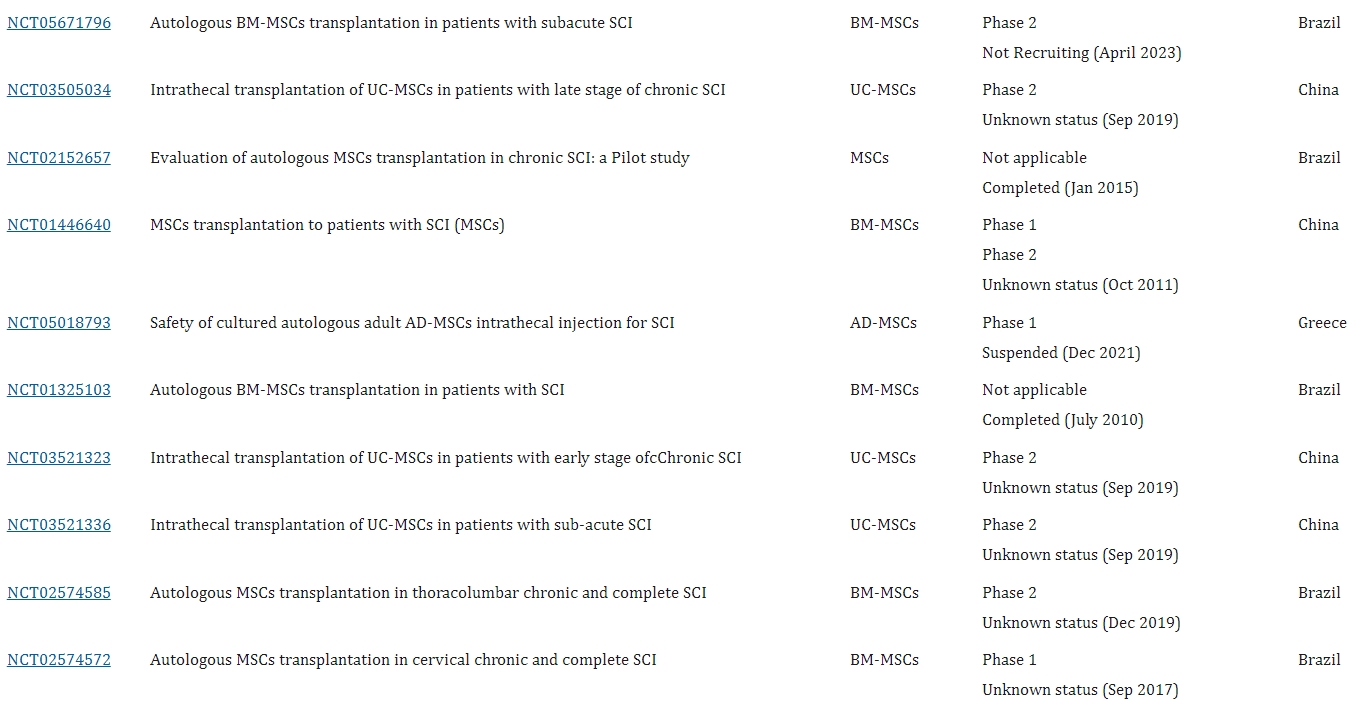

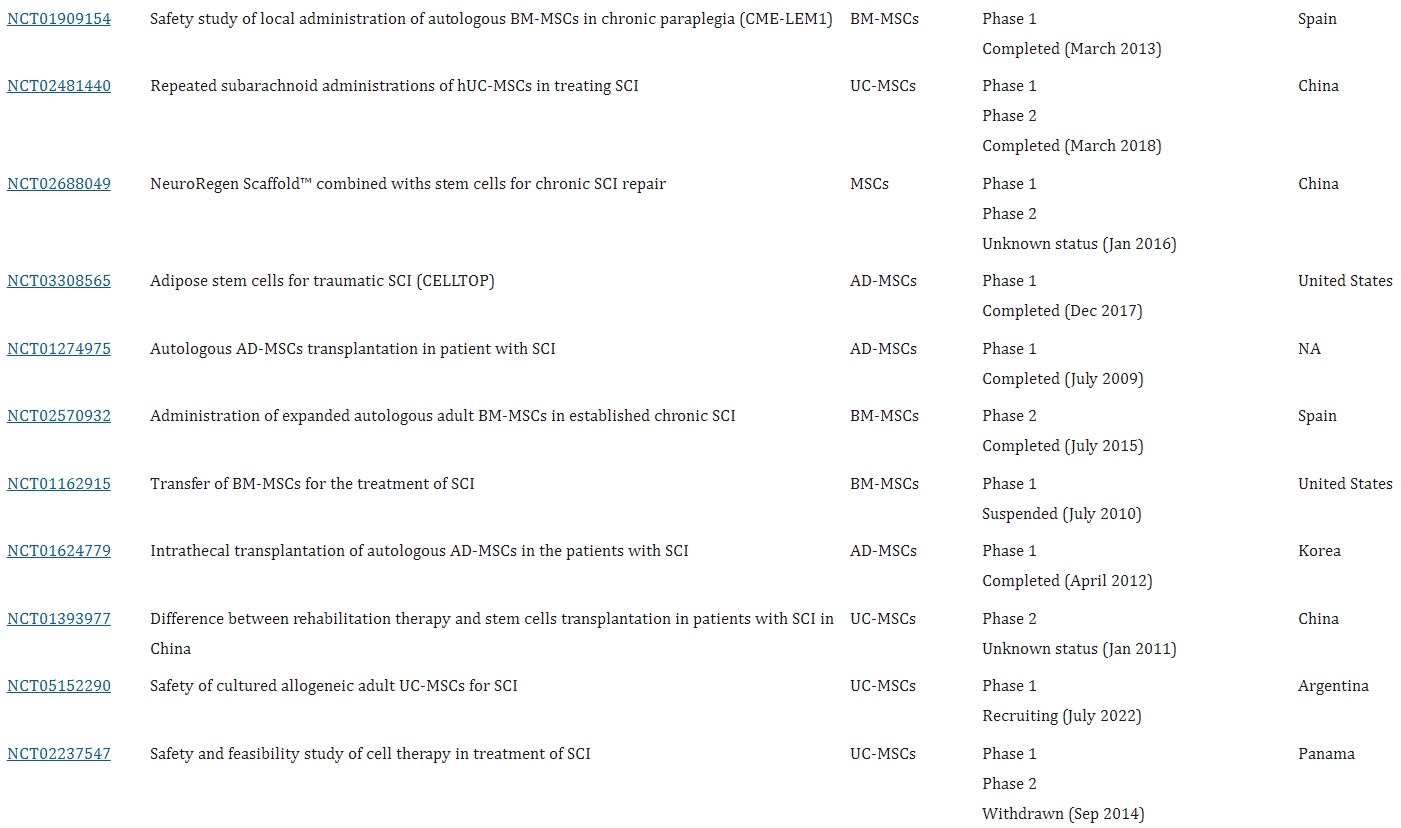

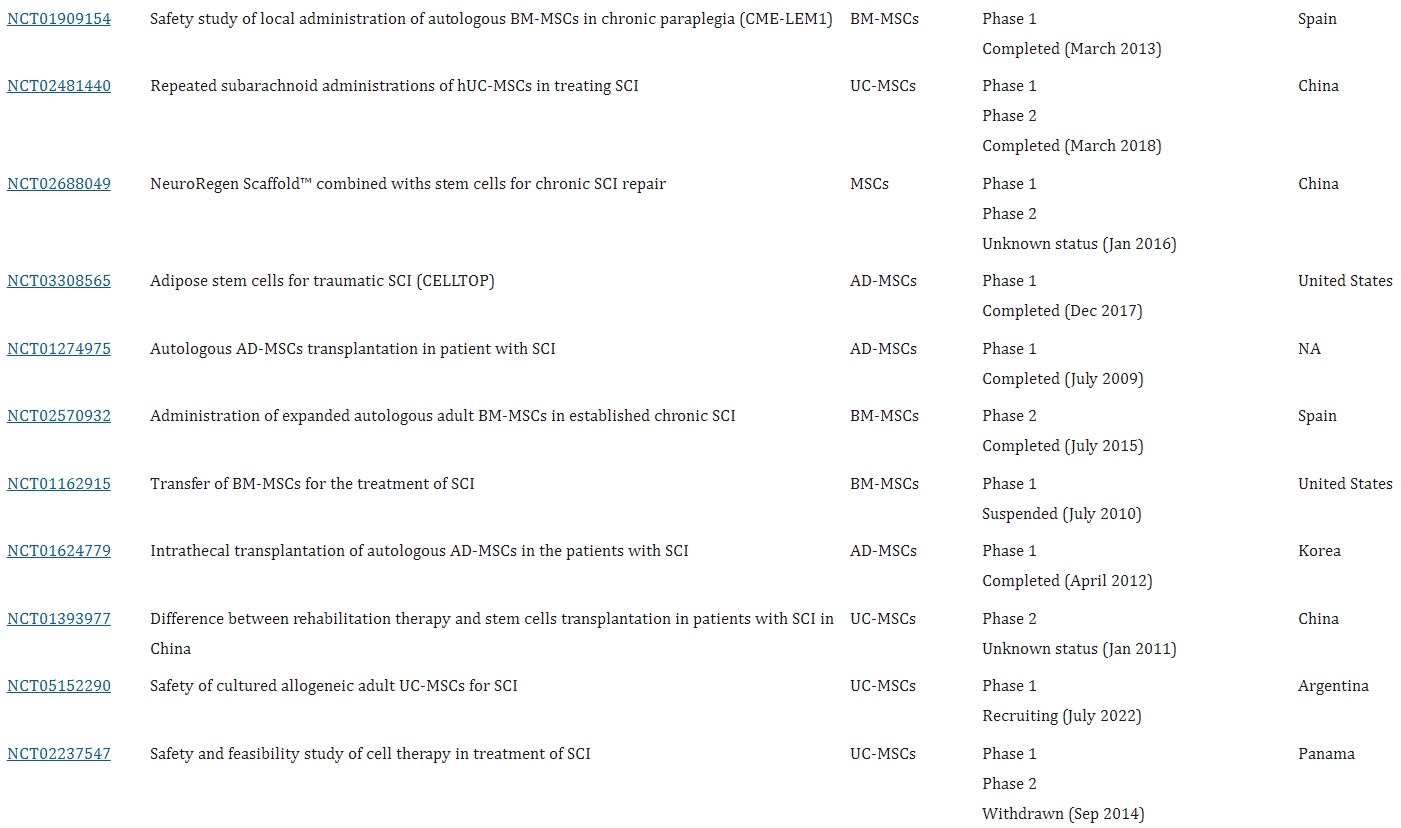

僅在clinicaltrials.gov數據庫中就記錄了超過1500項使用MSC治療各種疾病的臨床試驗,但使用基于MSC的再生療法修復神經損傷的臨床試驗卻很少。

截至今天(2024年12月23日),公共臨床試驗數據庫 ( ClinicalTrials.gov ) 中已注冊7項使用間充質干細胞治療神經損傷的試驗和32項使用間充質干細胞治療脊髓損傷的試驗(表2)。

通常,藥品必須經過至少三個階段的臨床試驗才能在相應的藥品監管機構注冊和上市,有些藥品上市后可能需要進行第4期臨床試驗。商業化的批準取決于臨床試驗是否證明產品的安全性和有效性。第1-4階段的臨床試驗通常按順序進行,只有在完成前一階段后才能完成下一階段。一般來說,兩個不同時進行的臨床研究不能同時進行。

神經損傷與修復臨床試驗階段局限:目前多數相關臨床試驗集中在臨床1期和2期,原因包括合格受試者少、長期隨訪易失訪、資金投入不足、受試者及親屬意愿改變等。

間充質干細胞治療神經損傷的試驗成果:

- 骨髓間充質干細胞(BM-MSC):2008年Geffner等人臨床試驗(NCT01909154)證明,多種途徑給予BM-MSC對多種脊髓損傷安全可行,可改善患者生活質量。

- 臍帶間充質干細胞(hUC-MSCs):2020年Yang等人1/2期臨床試驗(NCT02481440)表明,同種異體hUC-MSCs安全有效,能顯著改善神經功能障礙,恢復生活質量,但該試驗非隨機對照研究,可能存在受試者納入偏差及結果受心理狀態影響的問題。

- 脂肪間充質干細胞(AD-MSCs):Byson等研究小組完成的1期臨床試驗顯示,AD-MSCs治療創傷性脊髓損傷安全性良好,能一定程度改善患者感覺和運動功能。

未來研究方向:各國擁有不同臨床注冊試驗網站,為增加樣本量和獲得更全面結果,未來研究可能涉及各國針對間充質干細胞修復神經相關損傷能力的臨床注冊試驗。

間充質干細胞療法前景與挑戰:基于現有臨床研究成果及研究人員努力,MSCs前景樂觀,但仍存在一些障礙和限制。

結論

總之,MSC在神經損傷和修復領域具有巨大的前景。其卓越的再生能力、保護神經的能力以及減輕炎癥的能力都使其成為醫學治療的希望之星。利用再生能力的力量并優化整體結果,使用MSC的治療為神經損傷患者帶來了希望。

然而,還需要進一步研究以全面掌握其運作機制并提高其臨床實用性。通過堅定地探索新領域并突破界限,間充質干細胞可以為神經損傷治療的范式轉變鋪平道路,最終改善個人的福祉。

參考資料:Song S, Li C, Xiao Y, Ye Z, Rong M, Zeng J. Beyond conventional therapies: MSCs in the battle against nerve injury. Regen Ther. 2025 Jan 13;28:280-291. doi: 10.1016/j.reth.2024.12.017. PMID: 39896446; PMCID: PMC11782851.

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信