細胞療法,包括基于干細胞的再生和工程化免疫細胞平臺,已在治療退行性疾病、免疫相關疾病和腫瘤方面展現出顯著療效。然而,低植入率和有限的長期療效仍然是轉化的關鍵障礙。

近日,廈門大學藥學院轉化醫學研究中心在國際期刊雜志《Int. J. Mol. Sci》上發表了一項近年來“細胞治療臨床試驗概述:進展、挑戰和未來方向”的文獻綜述[1]。

本綜述通過分析了全球已發表的臨床成果,揭示了退行性疾病的治療取得了顯著進展(西安大略大學和麥克馬斯特大學骨關節炎指數 (WOMAC) 評分改善了40-60%,腫瘤學改善了78%。

我們建議結合傳統中藥 (TCM) 的生物活性化合物,通過上調CXC基序趨化因子受體 (CXCR4) 和線粒體生物合成來增強細胞活力。盡管在機制上有所突破,但轉化障礙包括有限的中醫藥驗證(72%缺乏單細胞組學)和監管失調。未來的努力應優先考慮隨機試驗和標準化中醫藥細胞治療方案,以連接發現和臨床轉化。

細胞治療:對抗癌癥負擔的新范式與中國進展

嚴峻現狀與治療瓶頸:全球癌癥負擔沉重(年新發超2000萬例),約半數患者因耐藥或復發面臨死亡風險。傳統化療和靶向藥療效已達瓶頸且副作用嚴重。

細胞治療的優勢與挑戰:細胞治療(改造或利用細胞進行精準靶向/再生)在早期臨床試驗中展現出顯著療效,被視為精準醫療的范式轉變。它主要分為干細胞療法(多向分化、旁分泌、免疫調節)和工程化免疫細胞療法(如CAR-T),應用于退行性疾病、腫瘤、再生等領域。然而,其長期安全性、產業化瓶頸和倫理問題仍需通過嚴格的監管(如ATMPs要求)和精心設計的臨床試驗來解決。

本綜述的目標與重點:本文聚焦中國在細胞治療領域的進展,特別是間充質干細胞(MSCs)和免疫細胞療法的臨床研究,旨在:

- 總結其安全性和有效性證據。

- 展示在治療復雜疾病方面的突破。

- 探索其背后的生物分子作用機制。

- 特別關注傳統中藥與細胞治療聯合應用的潛在創新方向。

細胞治療臨床試驗實踐中的挑戰與解決方案

核心挑戰與框架:細胞治療臨床試驗在遵循嚴格規范(如GCP)的同時,面臨獨特的管理與執行挑戰。申辦方雖建立質量體系和風險管理,但研究機構和主要研究者(PI)在實施層面仍存在諸多困難。

受試者選擇與知情同意:主要針對難治性疾病(如血液腫瘤),風險高(如CRS、長期安全不確定性),需嚴格評估風險獲益比,避免作為未經標準治療患者的首選。患者身體狀況(尤其是標準治療失敗者)和耐受性評估至關重要。需全面、清晰的知情同意過程,確保患者理解試驗流程和潛在風險。未成年人試驗需在成人數據基礎上單獨設計。

細胞來源、采集與合規性:

- 采集:技術成熟,但作為質量源頭需評估患者狀態影響。方案需明確采集條件(健康狀態、檢驗指標、復檢規則)以平衡風險與治療可能性。采集后需冷鏈運輸。

- 來源與合規:自體細胞:強調采集條件與運輸。異體細胞: 需供者知情同意,嚴格審查存儲資質和安全性文件,關注微生物污染風險。

基因修飾細胞:PI需與申辦方確認來源與合規性,關注基因編輯方式的風險,方案需包含長期隨訪評估潛在毒性。

制劑運輸、儲存與使用:要求遠高于常規藥品/器械。機構需提前溝通儲存要求并準備相應條件(空間、設備)。接收時嚴格核查(數量、規格、溫度記錄)。申辦方需明確細胞穩定性及可接受的短暫溫度偏移(超溫)極限。研究者用藥前需充分準備并記錄。

不良事件(AE)管理:機制復雜且認知有限,風險類型因療法而異(如CAR-T的CRS/ICANS),需分級分類管理。臨床前數據難以預測風險,要求PI和研究團隊具備深厚專業知識與經驗,并接受充分培訓以早期識別和處理(尤其SAE)。惡性疾病患者AE發生頻率高、歸因難,申辦方需加強藥物警戒和風險溝通。研究者持續培訓和經驗交流對提升AE管理能力和試驗質量至關重要。

中國細胞治療臨床格局:進展、挑戰與CAR-T主導地位

發展驅動力與研究現狀:中國細胞治療的發展受hESCs(1998)和hiPSCs(2007)兩大里程碑發現的推動。為準確描繪格局,本研究聚焦于嚴格按藥品法規注冊的臨床試驗。通過針對性檢索(關鍵詞:“干細胞”和“細胞注射液”)及嚴格篩選,截至2025年5月14日,確定了172項有效細胞治療臨床試驗。

主要類別與分布:這些試驗主要分為兩大類:間充質干細胞(MSC)治療(57項)和免疫治療(115項)。在免疫治療領域,CAR-T療法占據絕對主導地位(96項,占免疫治療試驗的55.81%,占總試驗的55.81%),凸顯了其在血液腫瘤研究中的核心地位(圖1)。

(按細胞類型分類):CAR-T細胞96項臨床試驗,T細胞7項臨床試驗,自然殺傷細胞(NK)2項臨床試驗,腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)5項臨床試驗,樹突狀細胞(DC)3項臨床試驗,嵌合抗原受體-自然殺傷細胞(CAR-NK)2項臨床試驗。

此外,顯著問題是兒科試驗嚴重缺乏(僅5項,占2.91%),根源在于更高的安全/倫理要求、家長顧慮及商業動力不足(市場小、成本高、設計復雜)。作為積極應對,國家藥監局(NMPA)已將兒科藥物(包括細胞療法)納入優先審評和加速審批的綠色通道。

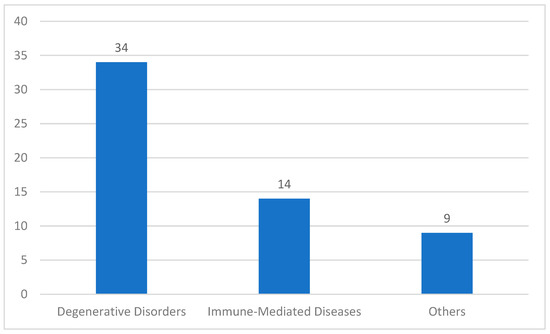

干細胞試驗(n=57):退行性疾病(圖2)占59.65%(n=34),包括糖尿病并發癥、骨關節炎和缺血性中風等。

免疫細胞試驗(n=115):40.87%(n=47)針對血液系統惡性腫瘤,CAR-T療法專注于CD19+B細胞惡性腫瘤(63.83%,n= 30/47)。

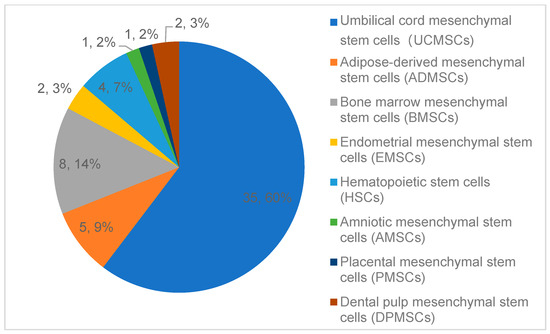

在干細胞類型分析中(圖3),人類干細胞來源多樣,臍帶間充質干細胞(UCMSC)占35項(44.2%),因其獲取方便、應用廣泛。

研究階段與安全性關注:中國當前的細胞治療臨床試驗主要集中在早期階段(I/II期占88.95%),反映出對治療安全性初步評估的高度重視。研究規模可觀,累計細胞輸注量巨大(>1900億個),涉及患者超過1200名,并進行了較長時間的隨訪(中位18個月)。

不良事件整體概況:

- 總體發生率:匯總分析顯示細胞治療總不良事件發生率約為19%。不同療法差異顯著,例如嗅鞘細胞+BMSC組合療法不良事件率最高(55%),而胚胎干細胞療法最低(2.33%)。

- 常見類型:短暫性發熱是最常見的不良反應,主要與靜脈輸注相關,具自限性(24小時內出現,48小時內自行消退)。給藥部位局部反應(疼痛、腫脹等)在局部注射中可達12%。

- 特殊事件分布:?在特定疾病(如脊髓損傷的MSC治療)中,背痛、腦膜刺激征和脊髓軟化報告率高。值得注意的是,CAR-T療法顯示出較高的特定嚴重不良事件發生率,尤其是CRS(68.2%)和ICANS(21.4%)。

嚴重性與歸因:

- 嚴重不良事件(SAEs):如血栓、感染、器官毒性等發生率較低。

- 歸因:發生的SAEs多與操作過程或患者原有疾病(合并癥) 相關,較少歸因于細胞產品本身。

- 嚴重程度:關鍵的是,未報告4級(危及生命)或5級(死亡) 的不良事件,表明在可控范圍內未發生治療相關死亡。

細胞療法治療7種特定疾病的臨床進展和治療效果

01、骨關節炎

骨關節炎(OA):骨關節炎以進行性軟骨退化、滑膜炎癥和軟骨下骨重塑為特征,影響全球超過5億人,其中衰老和肥胖是主要危險因素。其分子發病機制包括軟骨細胞代謝失調、線粒體功能障礙以及促炎細胞因子(例如IL-1β、TNF-α)升高,這些因素會導致細胞外基質分解。

MSC通過修復軟骨細胞中功能障礙的線粒體,減輕氧化應激、細胞衰老和凋亡,從而促進軟骨再生。外泌體在介導MSC的治療作用中發揮著關鍵作用(圖4)。

MSCs通過旁分泌抗炎細胞因子(例如IL-10、TGF-β)、外泌體miRNA介導的分解代謝途徑(例如MAPK/NF-κB)抑制以及線粒體轉移來恢復軟骨細胞的生物能量,從而減緩骨關節炎 (OA) 的進展。一項研究表明,hUC-MSC衍生的外泌體 miR-199a-3p通過抑制絲裂原活化蛋白激酶4/核因子κB信號通路來緩解骨關節炎 (OA)。

本研究結果表明,通過hUC-MSC-Exos遞送miR-199a-3p可能成為治療骨關節炎 (OA) 的一種新策略。

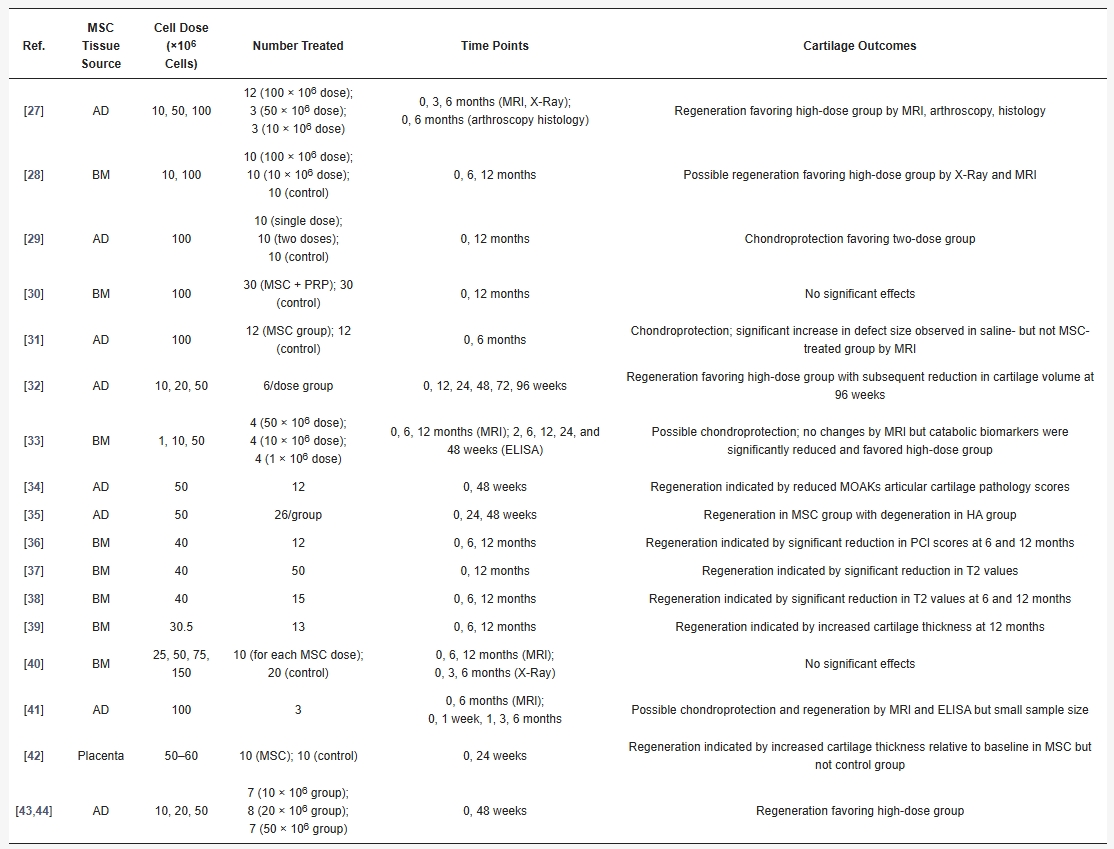

大量臨床試驗表明,干細胞療法可顯著緩解癥狀,且不良反應較小(表1)。

臨床試驗表明,關節內注射MSC(10–100×106個細胞)可在12個月時使WOMAC評分提高40–60%,高劑量組在MRI上顯示軟骨再生增強。此外,它還能改善關節功能,帶來長期治療益處。

然而,挑戰依然存在:

(1) 治療結果因人而異,一些患者對治療沒有反應;

(2) 治療費用高昂,通常需要多次注射才能見效;

(3) 如表1所示,由于轉錄因子SOX9和COL2A1高表達,因此主要選擇那些表現出優異軟骨發生分化能力的ADMSC。

02、神經退行性疾病

神經退行性疾病的負擔與核心病理:帕金森病(PD)、阿爾茨海默病(AD)和缺血性卒中(IS)等神經退行性疾病是全球重大健康負擔(占傷殘調整壽命年12%)。

它們具有不同的核心病理機制:PD涉及α-突觸核蛋白聚集和多巴胺能神經元丟失;AD由Aβ斑塊、tau蛋白過度磷酸化和神經炎癥驅動;IS則由缺血-再灌注損傷引發興奮毒性、氧化應激和血腦屏障破壞。

MSCs通過多種機制發揮治療潛力:

- (1) 誘導巨噬細胞/小膠質細胞極化為抗炎、促修復的M2表型(涉及PGE2、TSG-6、PR/GR通路);

- (2) 調節星形膠質細胞功能(兼具神經保護和炎癥平衡);

- (3) 連接先天與適應性免疫;

- (4) 分泌抗凋亡因子;

- (5) 促進血管生成修復血腦屏障;

- (6) 潛在的局部神經細胞替換。其外泌體(如通過WTAP/RPL9通路)也展現保護作用。

干細胞治療帕金森病和缺血性腦卒中的臨床證據和現狀

帕金森病:2025年5月22日,《自然》(Nature)雜志以“細胞療法的新進展”為主題,將封面交給了兩項令人振奮的帕金森病臨床研究。這兩項研究各自獨立驗證了干細胞移植治療帕金森病的安全性,并初步展示了治療效果。這無疑標志著帕金森病治療領域邁出了關鍵性的一步。

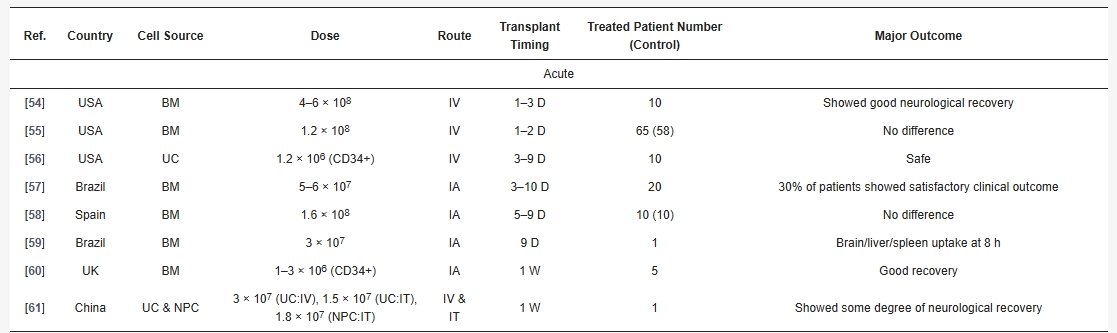

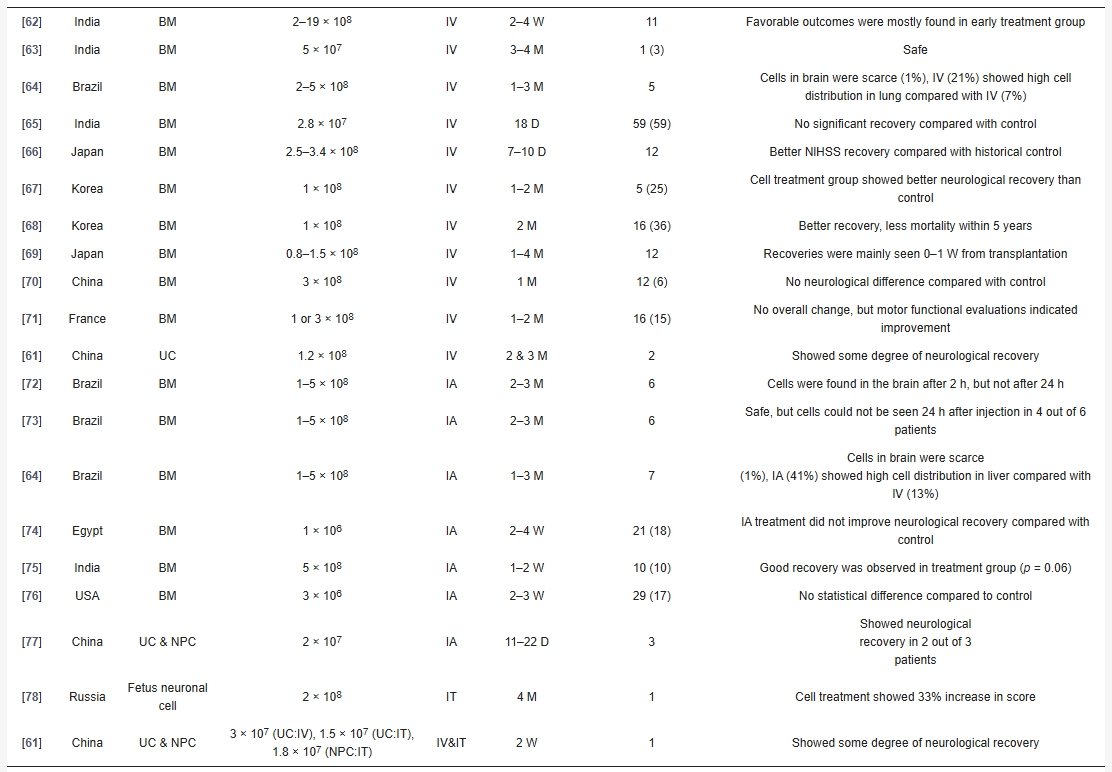

缺血性腦卒中:干細胞移植治療IS在安全性方面展現出良好前景。表2顯示,治療策略因疾病階段而異:急性期優先采用靜脈/動脈內注射(目標:快速減輕炎癥,無需細胞長期植入);慢性期則傾向于腦內直接移植(目標:實現細胞植入和長期修復)。

03、細胞治療在2型糖尿病及并發癥中的應用:機制、療效與未來方向

疾病負擔與MSC治療潛力:T2DM是全球主要的慢性代謝疾病(占糖尿病病例90-95%),是心血管疾病、腎病等嚴重并發癥的關鍵風險因素。其核心病理機制是胰島素抵抗和β細胞功能障礙。MSCs憑借其分化潛能(可生成胰島素生成細胞)、免疫調節和抗炎特性,成為治療T2DM及其并發癥的極具前景的新策略。

臨床證據與現存挑戰:2019年的臨床研究(如結合高壓氧治療)證實MSCs能有效改善血糖控制(如降低HbA1c),效果可維持一定時間(如長達1年),并有成功改善患者血糖和胰島素抵抗的案例。

然而,一個關鍵瓶頸是治療效果的持久性不足——部分研究中HbA1c的降低只是短暫的,長期維持療效面臨挑戰。

未來發展方向:為克服局限并提升療效,研究重點聚焦于:

- 優化MSC療法本身:精細調整細胞來源、劑量和給藥途徑(如探索直接胰腺周圍淋巴結注射)。

- 聯合創新策略:將MSC治療與基因療法結合(如沉默MST1基因增強干細胞分化為功能性β細胞的能力,已在動物模型中展現長期療效)。

- 深化機制研究:深入理解MSC作用的確切分子機制,以指導更有效的治療設計。

- 預防復發:開發防止糖尿病在治療后復發的策略,實現更持久的疾病管理。

治療糖尿病腎病(DKD)的機制:在糖尿病腎病中,間充質干細胞(MSCs)展現出強大的腎臟保護作用。其核心機制在于顯著改善腎小管上皮細胞的線粒體功能:通過上調PGC-1α、調節線粒體動態平衡(融合/分裂蛋白)、減少線粒體活性氧(ROS)產生,并抑制NLRP3炎癥小體激活。

此外,MSC治療還能降低細胞焦亡標志物(如IL-18)水平,并在長期內產生顯著的抗纖維化效果,表明其不僅能修復損傷,更能提供持久的腎臟保護,對抗纖維化進程。

04、心臟修復的突破

新機制發現:研究揭示了MSCs與心肌細胞間存在隧道納米管(TNTs)。在心肌肥厚模型中,刺激物(如異丙腎上腺素)能促進TNTs形成(增厚、延長),MSCs通過TNTs將連接蛋白43(Cx43) 傳遞給心肌細胞,這被證實是MSCs緩解心肌肥厚的關鍵機制之一。

臨床驗證與技術創新:心臟細胞治療已進入III期臨床試驗階段,并證實可顯著改善缺血性心肌病患者的心功能(如減小左心室收縮末期容積、增加步行距離)。同時,技術創新(如Cx43過表達)在大型動物模型中成功將細胞植入率提高2.3倍,并顯著降低了以往擔心的致心律失常風險。

05、肝臟再生的創新策略

異位肝細胞移植:LyGenesis公司開發的創新平臺將異體肝細胞移植到患者淋巴結內,成功使42%的終末期肝病患者白蛋白水平恢復正常。IIa期試驗正在使用先進的成像技術(99mTc-甲溴苯寧閃爍掃描)定量評估異位肝組織的代謝活性。

細胞擴增與MSCs作用:臨床前研究在大型動物模型中實現了驚人的1:30供受體細胞比例擴增(即一個供體肝細胞可在受體體內產生相當于30個肝細胞的治療效果),其機制涉及Notch/EGF通路的共刺激。此外,MSCs也被證明可通過調控多種關鍵信號通路(如HGF/c-Met, Wnt/β-catenin, TGF-β1/Smad等)來影響肝臟的纖維化進程和再生能力。

06、干細胞治療免疫介導疾病的機制及臨床進展

自身免疫性疾病

類風濕性關節炎 (RA) 和系統性紅斑狼瘡 (SLE) 的特征是適應性免疫失調,包括Th17/Tfh過度活化和自身抗體產生。在RA中,滑膜成纖維細胞增殖和IL-17/IL-21驅動的炎癥會導致關節破壞。

MSCs的核心免疫調節機制:在自身免疫性疾病(如RA、SLE)中,MSCs通過多重機制發揮治療作用:

- 抑制致病性免疫細胞(通過IDO/犬尿氨酸途徑誘導致病T細胞凋亡,下調BAFF/APRIL抑制B細胞成熟);

- 促進免疫耐受(通過TGF-β/IL-10促進調節性T細胞Treg分化);

- 調控關鍵免疫檢查點(富集并利用其細胞外囊泡上的FGL1和PD-L1,分別與靶細胞上的受體LAG-3和PD-1結合,發揮免疫抑制功能)。這些機制共同糾正了Th17/Tfh過度活化等免疫失調狀態。

干細胞治療一部分自身免疫性疾病的臨床研究:

類風濕關節炎(RA):臨床研究(NCT01547091)證實,輸注臍帶MSCs能顯著且持久地降低RA患者的疾病活動度評分(DAS28),療效在治療后1年和3年仍顯著優于基線,并伴隨自身抗體(抗-CCP)水平的下降。

系統性紅斑狼瘡(SLE):研究(ChiCTR1800018084)顯示MSC輸注能有效恢復免疫平衡(使異常的CD4+/CD8+T細胞比率正常化)并顯著改善腎臟損傷(12個月內蛋白尿減少60%)。

創新療法與未來方向

1型糖尿病的突破:Vertex公司的同種異體胰島細胞療法(VX-880)?在1型糖尿病患者中實現了64%的胰島素獨立性,效果顯著優于對照組(p<0.001),證明了恢復功能性β細胞量的可行性。

協同策略:在T1DM中,調節性T細胞(Tregs)的過繼轉移被證明能與細胞替代療法協同作用。Tregs通過CTLA-4/IgG Fc機制抑制自身免疫反應對移植胰島的破壞,有效保護了β細胞功能(維持空腹C肽水平)。

未來前沿:研究正探索工程化改造MSCs(如使其過表達抗IL-6R納米抗體)以增強療效,并利用單細胞組學技術識別患者特異性的免疫特征,為開發個體化的精準細胞治療方案鋪平道路。

炎癥性疾病(COVID-19、慢性阻塞性肺病 (COPD))

核心機制與病理背景: 重癥COVID-19和COPD的關鍵病理特征包括破壞性的細胞因子風暴(如IL-6, TNF-α) 和肺泡巨噬細胞功能失調,最終可導致ARDS和肺纖維化。

MSCs通過多重機制對抗這些炎癥風暴:

- 1)?利用其表面的ACE2受體中和SARS-CoV-2病毒;

- 2)?將功能正常的線粒體轉移給受損的肺上皮細胞,幫助其恢復;

- 3)?通過Galectin-1/TSG-6信號通路?重編程巨噬細胞,使其從促炎狀態轉向修復表型,從而有效抑制過度炎癥。

干細胞治療呼吸系統疾病的顯著療效、挑戰:

臨床療效:在COVID-19ARDS患者的大型試驗(REMAP-CAP)中,靜脈輸注MSCs顯示出強大的保護作用,將死亡率顯著降低了58%。

在COPD患者中(NCT00683722 試驗),MSC治療在6個月時顯著改善了肺功能(FEV1提升12%)。

面臨的挑戰包括細胞植入短暫和供體差異性。下一代方法聚焦于使用霧化MSC細胞外囊泡(MSC-EVs) 實現靶向肺部遞送,以及應用CRISPR-Cas9編輯的MSCs,使其具有增強的抗纖維化(shRNA-TGF-β)和抗病毒(IFN-λ1)特性。

07、嵌合抗原受體 (CAR)- T創新細胞療法

血液腫瘤療效顯著且安全性改善:嵌合抗原受體(CAR)T細胞療法在血液系統惡性腫瘤(尤其是B細胞腫瘤)中展現出強大的治療潛力,具有潛在的治愈前景。

匯總分析顯示其總體緩解率(ORR)高達75%,其中66%的患者達到完全緩解(CR)。在中位隨訪30個月時,49%的患者保持無進展生存(PFS),53%的患者達到深度分子學緩解(可測量殘留病灶陰性,NMRD)。值得關注的是,安全性方面有所改善,僅少數患者經歷1-2級細胞因子釋放綜合征(CRS),神經毒性未成為普遍問題。

實體瘤突破與下一代工程化細胞療法:針對實體瘤治療的難點,新型細胞療法取得重要進展。現貨型(off-the-shelf)人多能干細胞(hPSC)衍生的CAR-NK療法(如FT500)通過對免疫抑制檢查點TIM-3/LAG-3進行雙基因敲除,在實體瘤患者中實現了78%的循環腫瘤DNA(ctDNA)清除率,顯示出對抗實體瘤的潛力。

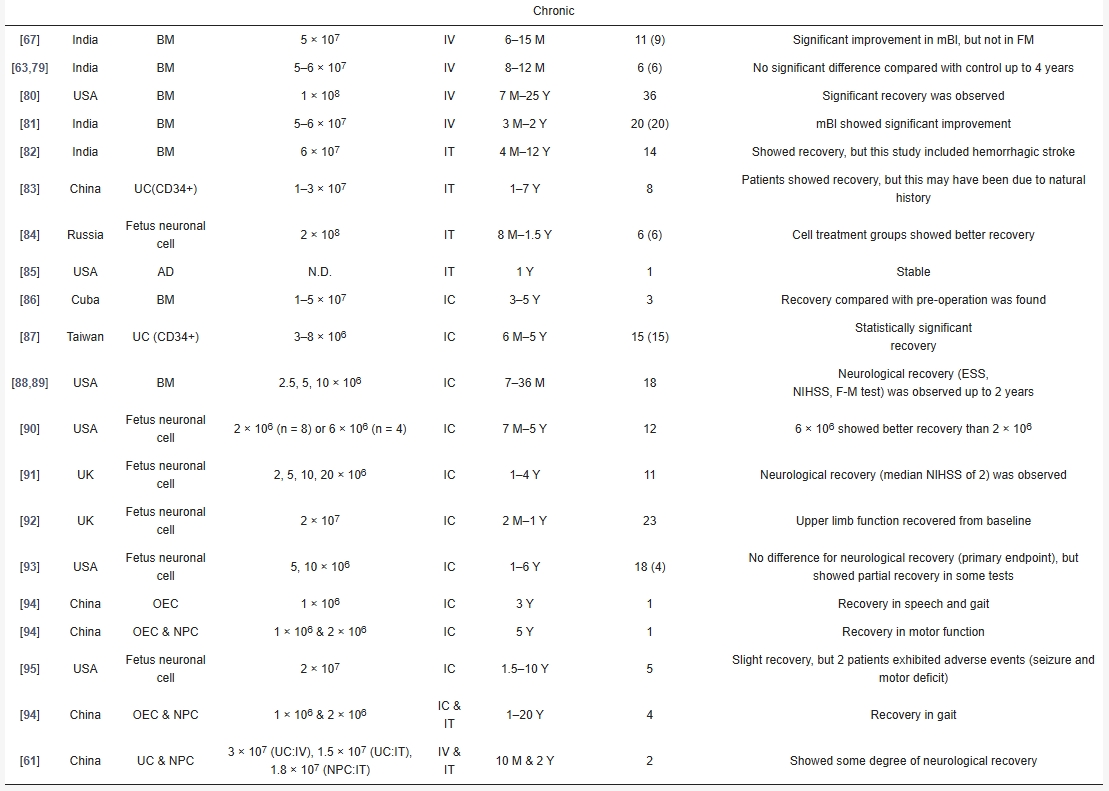

同時,利用CRISPR基因編輯技術開發的新抗原特異性T細胞受體T細胞(neoTCR-T)療法在I期試驗中表現出卓越的腫瘤浸潤效率(91%,通過PET-CT SUVmax≥3.5評估),并且安全性可控(未發生≥3級的細胞因子釋放事件)。這項技術的關鍵創新在于能夠一步式、非病毒地同時敲除內源性TCR并精準敲入新抗原特異性TCR(neoTCR),實現了高效的基因改造。

在臨床層面,研究證明了臨床級生產neoTCR工程化T細胞的可行性,以及輸注多達三種不同neoTCR-T細胞產品的相對安全性(主要不良反應為淋巴細胞清除化療的副作用,僅個別患者出現低級別CRS或腦炎)。盡管在早期試驗(NCT03970382)中客觀緩解率有限(5/16患者病情穩定)(圖5)。但關鍵的是研究證實了這些轉基因T細胞能夠有效歸巢至患者腫瘤部位(在活檢樣本中檢測到頻率高于天然TCR的neoTCR T細胞),驗證了該技術路線的核心原理和可行性,為未來的優化奠定了基礎。

突破細胞治療瓶頸:中藥協同增效的創新策略與標準化路徑

細胞治療的進展與核心瓶頸:細胞治療(CAR-T和干細胞占31%)的應用已超越早期的CNS和眼科,成功拓展至糖尿病、癲癇等多種疾病。

然而,其向III期臨床轉化面臨嚴峻挑戰:植入率低、療效難以持久、安全性存疑、風險獲益評估復雜、操作困難及倫理問題。在中國,最核心的瓶頸是制造標準化,根源在于細胞產品(如MSCs、iPSCs)固有的高度異質性(供體、來源、批次差異),導致質量控制困難、治療效果不穩定,阻礙了規模化生產和監管合規。

中藥協同增效的理論基礎與分子機制:將中藥天然化合物與干細胞治療整合被視為突破再生醫學瓶頸(細胞存活低、分化失控、內源干細胞不足)的新策略。理論協同性源于中藥的系統性調節理念與干細胞的多組織再生能力互補。

在分子層面,中藥化合物通過調節關鍵信號通路(如Wnt/β-catenin, MAPK/ERK)表觀遺傳地重塑干細胞微環境,優化移植細胞的生存和功能。

具體實例包括:紅花棕櫚酸上調MSC的CXCR4(促進歸巢遷移),人參皂苷CK增強GLUT1介導的ATP生成(提升細胞能量)。

- 特定中藥成分的增效作用與驗證鴻溝:?明確的中藥活性成分通過特定分子通路顯著增強MSC功能:

- 淫羊藿苷:促MSC成骨分化,抑成脂(通過miR-23a/Wnt/β-catenin)。

- 姜黃素:與MSC協同減輕腦卒中損傷(通過AKT/GSK-3β/β-TrCP/Nrf2軸)。

- 白藜蘆醇:促MSC成骨、抗衰老(通過Hippo/YAP, SIRT7/NF-κB)。

這些成分證明中藥可作為“生物適配性增效劑”優化MSC治療。然而,巨大的驗證鴻溝阻礙轉化:72%的中藥效應缺乏單細胞多組學驗證;僅9%中藥成分符合FDA QbD標準(NMPA標準下為34%);尚無III期RCT評估中藥-細胞聯合療法。

破局之道:標準化、技術創新與臨床驗證: 為克服障礙,需采取系統性措施:

- 基礎研究標準化:建立含藥效(IC50)數據的標準化中藥化合物庫。

- 技術平臺革新:應用器官芯片進行實時互作分析。

- 監管協調:推動NMPA與FDA指南協調以加速全球認可。

- 臨床驗證優先:必須優先開展高質量RCT,直接比較聯合療法與單一療法的安全性和有效性。

未來的研究必須優先開展比較聯合療法和單藥療法的隨機對照試驗,以確保嚴格的安全性和有效性評估。通過將機制探索與臨床轉化相結合,中醫藥與細胞療法的整合或許能夠重新定義再生醫學和免疫調節醫學。

主要參考資料:

[1]Guo, M.; Zheng, B.; Zeng, X.; Wang, X.; Tzeng, C.-M. Overview of Cellular Therapeutics Clinical Trials: Advances, Challenges, and Future Directions. Int. J. Mol. Sci. 2025, 26, 5770. https://doi.org/10.3390/ijms26125770

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信