近期,國家藥監局(NMPA)正式批準九芝堂美科(北京)細胞技術有限公司的人骨髓間充質干細胞注射液開展針對孤獨癥譜系障礙(ASD)的臨床試驗。這是全球首個獲批的干細胞自閉癥療法研究,標志著神經發育疾病治療邁入 “細胞修復時代”。

近年來,干細胞治療憑借其獨特的機制,在臨床試驗中展現出從短期療效轉化為長期療效的演進的潛力,為這一醫學難題帶來破局希望。

那么,干細胞治療自閉癥的短期效果能否轉化為長期穩定?是什么機制和原理讓干細胞治療自閉癥短期成效轉化為長期穩固?如何評估干細胞治療自閉癥患者的短期療效和長期療效?免疫排斥與個體化差異如何影響療效持續性?本文基于臨床試驗數據,深度解析干細胞治療自閉癥從短期行為改善轉化為長期的神經影像學變化,為患者與醫療從業者提供科學決策依據。

干細胞治療自閉癥的六大關鍵機制

1、神經修復與再生:自閉癥患者存在大腦神經細胞的損傷或發育異常。干細胞具有多向分化潛能,可分化為神經元、神經膠質細胞等,替代受損或功能異常的神經細胞,促進神經回路的修復和重建,從而改善大腦的功能。例如,間充質干細胞在特定條件下可分化為神經樣細胞,遷移到受損腦組織部位,參與神經組織的修復。

2、分泌神經營養因子:干細胞能分泌多種神經營養因子,如腦源性神經營養因子(BDNF)、神經生長因子(NGF)等。這些因子可以促進神經細胞的生長、存活和分化,增強神經細胞之間的連接,改善神經傳導功能,有助于提高自閉癥患者的認知、語言和社交能力。

3、免疫調節作用:自閉癥的發病與免疫系統異常有關,表現為炎癥反應增加和免疫失衡。干細胞可以調節免疫系統,抑制炎癥反應,降低促炎細胞因子的水平,如白細胞介素 -6(IL -6)、腫瘤壞死因子 -α(TNF -α)等,同時增加抗炎細胞因子的分泌,如白細胞介素 -10(IL -10),從而改善機體的免疫微環境,減輕神經炎癥對大腦的損傷。

4、改善神經遞質系統:自閉癥患者常伴有神經遞質失衡,如多巴胺、5 – 羥色胺等神經遞質水平異常。干細胞治療可能通過調節神經遞質的合成、釋放和代謝,使其恢復到正常水平,進而改善患者的行為癥狀。例如,研究發現間充質干細胞可以調節大腦中多巴胺能神經元的功能,改善自閉癥相關的行為異常。

5、調節腸道菌群:腸道菌群與自閉癥的發生發展密切相關。干細胞可以通過調節腸道菌群的平衡,改善腸道微生態環境,間接影響大腦功能。一方面,干細胞可能通過免疫調節作用影響腸道免疫系統,進而調節腸道菌群;另一方面,腸道菌群的改善可以通過 “腸 – 腦軸” 反饋調節大腦功能,減輕自閉癥癥狀。

6、促進血管生成:干細胞能夠分泌血管內皮生長因子(VEGF)等促進血管生成的因子,增加大腦的血液供應,為神經細胞提供充足的氧氣和營養物質,有利于受損神經組織的修復和再生,改善大腦的代謝和功能。

干細胞通過“神經再生-分泌營養因子-神經遞質-免疫調節-促進血管生成-調節腸道菌群”六位一體的協同機制,實現從短期癥狀緩解到長期神經結構修復的跨越。

評估干細胞治療自閉癥患者的短期療效和長期療效的標準有哪些?

短期療效評估標準(1-12個月)

行為觀察

- 社交互動:觀察患者與他人眼神交流、主動發起社交行為、對他人存在的關注度等方面是否有改善。例如,是否更愿意與他人進行眼神接觸,開始主動與家人或同伴打招呼、分享玩具等。

- 語言能力:關注患者語言表達和理解能力的變化。如是否出現新的詞匯、語句,語言表達是否更清晰,對簡單指令的理解和執行能力是否提高。

- 重復刻板行為:留意患者重復性動作(如拍手、搖晃身體、旋轉物品等)的頻率和強度是否有所降低。

- 情緒狀態:觀察患者情緒的穩定性,是否更容易安撫,焦慮、煩躁等情緒發作的次數是否減少。

臨床評估量表

- 兒童孤獨癥評定量表(CARS):該量表從 15 個方面對自閉癥患兒進行評估,包括人際關系、模仿、情感反應等。治療后短期內,如果量表得分有所下降,提示癥狀有改善。

- 孤獨癥治療評估量表(ATEC):包含語言、社交、行為和感知覺四個維度。通過治療前后量表評分對比,可了解患者在這些方面的變化,分數降低表明療效較好。

生理指標檢測

- 大腦功能成像:利用功能性磁共振成像(fMRI)、正電子發射斷層顯像(PET)等技術,觀察大腦特定區域的活動變化。如治療后與社交、語言等功能相關腦區的活躍度增加,可能提示短期療效較好。

- 血液生物標志物:檢測血液中與神經發育、免疫炎癥相關的指標,如腦源性神經營養因子(BDNF)、白細胞介素 -6(IL -6)等。BDNF 水平升高、炎癥因子水平降低,可能反映干細胞治療對神經修復和免疫調節起到了積極作用。

長期療效評估標準(12個月以上)

行為觀察

- 社會融入能力:觀察患者在學校、社區等自然環境中的表現,是否能夠更好地與同齡人建立友誼,參與集體活動,遵守社會規則等。例如,是否能正常參加學校的社團活動,與同學合作完成任務。

- 生活自理能力:關注患者在日常生活中的自理程度,如穿衣、洗漱、進食等方面是否更加獨立,能否逐漸承擔一些簡單的家務勞動或自我管理任務。

- 興趣愛好拓展:看患者是否在原有興趣愛好的基礎上,發展出更多新的興趣,對周圍世界的好奇心和探索欲是否增強。

臨床評估量表

- Vineland 適應行為量表:用于評估個體在日常生活技能、社交技能和溝通技能等方面的適應行為水平。長期治療后,若患者在該量表上的得分逐步提高,說明其適應社會生活的能力在不斷提升。

- 功能獨立性測量(FIM):從自我照顧、括約肌控制、轉移、行走、交流等多個方面評估患者的功能獨立性。分數越高,表明患者在長期內的功能恢復和自理能力越好。

教育與職業發展

- 學業成就:對于兒童患者,觀察其在學校的學習成績、學習能力是否有持續提升,能否跟上正常的學業進度,在閱讀、寫作、數學等學科上的表現是否逐步改善。

- 職業能力:對于年齡較大的患者,評估其是否具備一定的職業技能,能否在庇護性就業環境或正常工作場所中獲得并維持工作,工作表現和職業發展前景如何。

大腦結構與功能的長期穩定

- 神經影像學復查:定期進行大腦影像學檢查,觀察大腦結構的發育和功能連接的持續改善情況。如大腦中與社交、認知等功能相關區域的灰質體積是否逐漸增加,神經纖維連接是否更加完善。

- 腦電圖(EEG)監測:長期跟蹤 EEG 數據,查看大腦神經電活動是否逐漸趨于正常,異常腦電波的頻率和強度是否持續降低,這可能反映大腦神經功能的長期穩定改善。

干細胞治療自閉癥:如何實現從短期行為改善轉化為長期的神經影像變化?

短期療效:臨床評估量表和行為改善(1-12個月)

臨床案例一、

2020年11月4日,伊朗馬什哈德醫科大學的研究人員在國際期刊《ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY》上發布了一篇《鞘內自體骨髓干細胞治療自閉癥兒童:一項隨機對照試驗》的研究結果。【1】

骨髓間充質干細胞治療12個月內,患者的臨床評估量表評分顯著改善。

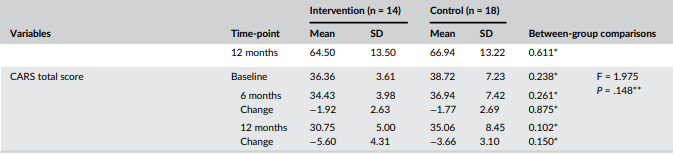

臨床評估量表:平均年齡為9.50±2.14歲。CARS總分、GARS-II自閉癥指數和CGI全局改善的改善表明,12個月內各組之間沒有顯著差異。時間*組交互作用的主要影響對于疾病的CGI嚴重程度是顯著的,表明干預組的改善顯著更顯著。

安全性評估:未見嚴重不良事件。

結論:骨髓間充質干細胞治療12個月內,患者的臨床評估量表評分顯著改善,未見嚴重不良事件。可以達到干細胞治療自閉癥短期療效的目標。

臨床案例二、

2011年6月4日,山東交通醫院的研究人員在國內期刊《中國組織工程研究與臨床康復》上發布了一篇《臍血單個核細胞和臍帶間充質干細胞治療兒童孤獨癥的安全性與有效性》的研究結果。【2】

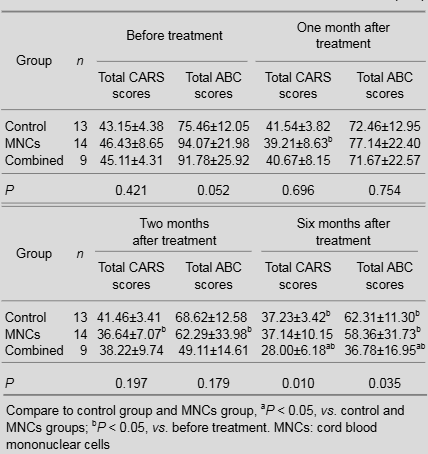

行為改善:3組治療方式對CARS和ABC總分均有一定程度改善,治療后6個月CARS總分和ABC總分混合組下降程度最大。

- 對3組在不同隨訪時間點進行整體比較發現,3組間CARS總分比較和ABC總分比較均在6個月時差異有顯著性意義。

- 治療后6個月時CARS總分和ABC總分分別在3組間進行兩兩比較:混合組與臍血組和對照組比較,差異均具有顯著性意義。

- 各隨訪時間點CARS總分組內比較:對照組6個月,臍血組1個月、2個月,混合組6個月與治療前比較差異具有顯著性意義。

- 各隨訪時間點ABC總分組內比較:對照組6個月,臍血組2個月、6個月,混合組6個月與治療前比較差異具有顯著性意義

安全性評估:兩個干細胞移植治療組不良反應主要表現為低熱5例(22%)(臍血組3例,混合組2例)、腰痛2例(9%)(均為臍血組),經過對癥處理,均在干細胞治療結束后48 h內消失。研究過程無嚴重不良事件發生。

結論:臍血單個核細胞和臍帶間充質干細胞治療后6個月CARS總分和ABC總分混合組下降程度最大,研究過程無嚴重不良事件發生。可以達到干細胞治療自閉癥短期療效的目標。

長期療效:影像學和行為情緒改善(12個月以上)

臨床案例三、

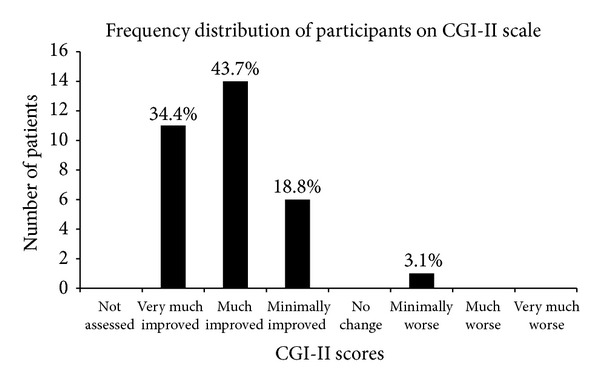

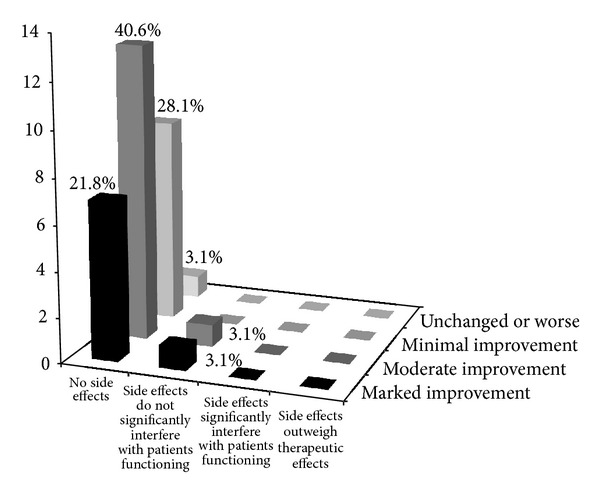

2013年8月25日,孟買?Surana Sethia 醫院的研究人員在國際期刊《Stem Cell International》上發布了一篇《自體骨髓單核細胞治療自閉癥:一項開放標簽概念驗證研究》的研究結果。所有患者均進行了26個月(平均12.7個月)的隨訪。

共有29例(91%)患者的ISAA總評分有所改善,20例(62%)患者的CGI-I評分有所降低。?在CGI-II研究中,96%的患者表現出整體改善。療效以CGI-III療效指數進行衡量

自閉癥評估表:32 名患者中有 29 名(90.6%)的 ISAA 評分降低。在 CGI-II 量表中,96.9% 的患者表現出整體改善。其中,43.7% 的患者表現出很大改善,34.4% 的患者表現出非常大的改善。18.8% 的患者有輕微改善,3.1% 的患者有輕微惡化。

行為情緒:根據 CGI-III 量表,93.8% 的患者沒有副作用,僅 6.2% 的患者有輕微副作用且不影響功能。21.8% 的患者表現出明顯改善且沒有副作用,40.6% 的患者表現出中度改善且沒有副作用,28.1% 的患者表現出輕微改善且沒有副作用,3.1% 的患者表現出明顯改善且有副作用且不影響患者功能,3.1% 的患者表現出中度改善且有副作用且不影響患者功能。

PET-CT掃描的功能性神經影像學檢查:細胞治療后,六例患者的額葉和頂葉、五例患者的枕葉和顳葉以及四例患者的小腦的葡萄糖代謝(以FDG攝取形式)發生了變化。對其他腦區的進一步分析顯示,四例患者的內側顳葉發生了變化;三例患者的杏仁核、海馬和海馬旁回發生了變化;五例患者的扣帶回、扣帶旁區和基底神經節發生了變化。

安全性評估:手術過程中,手術室內未出現并發癥。所有患者均未出現局部或全身感染、腦膜刺激征、任何神經功能缺損、下肢感覺異常、任何神經根損傷、誤吸部位血腫及過敏反應等體征和癥狀。住院期間,少數患者出現與手術相關的輕微不良事件。

結論:所有患者均進行了26個月的隨訪。干細胞治療后,共有29例(91%)患者的ISAA總評分有所改善,20例(62%)患者的CGI-I評分有所降低。?在CGI-II研究中,96%的患者表現出整體改善。神經影像學發現了患者腦部神經組織發生了變化,可以達到干細胞治療自閉癥長期療效的目標。

哪些因素會影響干細胞治療自閉癥的療效?

1、患者自身因素

- 年齡:一般來說,年齡較小的患者可能具有更好的治療效果。因為兒童的大腦具有較強的可塑性,干細胞在修復和改善神經功能方面可能更容易發揮作用。

- 病情嚴重程度:病情較輕的患者可能對干細胞治療的反應更好。例如,一些輕度自閉癥患者在接受干細胞治療后,可能在社交能力、語言表達等方面有更明顯的改善,而重度患者可能由于大腦神經損傷較為嚴重,治療效果相對有限。

- 個體差異:不同患者的身體狀況、免疫系統功能以及遺傳背景等存在差異,這些因素可能影響干細胞在體內的存活、分化和功能發揮。比如,某些患者可能存在免疫系統異常,對輸入的干細胞產生免疫排斥反應,從而影響治療效果。

2、干細胞相關因素

- 干細胞類型:目前用于自閉癥治療的干細胞類型主要有臍帶間充質干細胞、脂肪干細胞等。不同類型的干細胞在分化能力、免疫調節作用等方面可能存在差異,進而影響治療效果。例如,臍帶間充質干細胞具有較強的免疫調節能力和多向分化潛能,可能在改善自閉癥癥狀方面具有一定優勢。

- 干細胞來源:干細胞的來源也會對治療效果產生影響。例如,自體干細胞(來源于患者自身)不存在免疫排斥問題,但可能在數量和活性上有限;而異體干細胞(來源于他人)雖然數量和活性可能較好,但需要考慮免疫相容性問題,以避免免疫排斥反應。

3、治療方案因素

- 治療時機:早期干預對于自閉癥患者的治療效果至關重要。在自閉癥癥狀出現的早期就進行干細胞治療,可能有助于更好地修復受損的神經細胞,改善大腦功能,從而提高治療效果。

- 治療劑量:合適的干細胞治療劑量對于療效至關重要。劑量過低可能無法產生足夠的治療作用,而劑量過高則可能增加不良反應的發生風險,如引發炎癥反應等。

- 治療途徑:常見的干細胞移植途徑有靜脈注射、鞘內注射等。不同的給藥途徑可能影響干細胞在體內的分布和歸巢效率。例如,鞘內注射可以使干細胞更直接地到達中樞神經系統,但操作相對復雜,且有一定的風險;靜脈注射則較為簡便,但干細胞可能在到達病變部位之前被其他器官攝取或清除。

- 治療周期:干細胞治療可能需要多個療程才能達到較好的效果。一般來說,隨著治療次數的增加,患者的癥狀可能會逐漸改善。但具體的治療周期需要根據患者的個體情況和治療反應來確定。

4、其他因素

- 康復訓練:干細胞治療結合康復訓練往往能取得更好的效果。康復訓練可以幫助患者更好地發揮干細胞治療的作用,促進神經功能的恢復和行為的改善。例如,通過語言訓練、社交技能訓練等,可以提高患者的溝通能力和社交能力。

- 家庭支持:家庭環境和支持對自閉癥患者的康復也非常重要。良好的家庭氛圍、家長的積極參與和支持可以為患者提供穩定的心理支持,有助于患者在治療后更好地融入家庭和社會,提高生活質量。

總結

干細胞治療自閉癥從短期行為改善向長期神經影像學變化的轉化,本質上是神經可塑性修復與功能網絡重建的動態平衡過程。當前研究顯示,干細胞通過多靶點機制(如調節免疫炎癥、促進血管生成、分泌神經營養因子)可能逐步重塑自閉癥患者異常的神經網絡連接。

未來需通過多模態影像融合技術,在更長時間跨度(如3-5年)內捕捉突觸修剪、髓鞘化等發育關鍵期的神經重塑軌跡,同時建立人工智能驅動的”行為-影像-分子”關聯模型,最終實現個體化治療路徑的動態優化。

參考資料:

1、Sharifzadeh N, Ghasemi A, Tavakol Afshari J, Moharari F, Soltanifar A, Talaei A, Pouryousof HR, Nahidi M, Fayyazi Bordbar MR, Ziaee M. Intrathecal autologous bone marrow stem cell therapy in children with autism: A randomized controlled trial. Asia Pac Psychiatry. 2021 Jun;13(2):e12445. doi: 10.1111/appy.12445. Epub 2020 Nov 4. PMID: 33150703.

2、劉敏,呂涌濤,郇英,等.臍血單個核細胞和臍帶間充質干細胞治療兒童孤獨癥的安全性與有效性[J].中國組織工程研究與臨床康復,2011,15(23):4359-4362.

3、Sharma A, Gokulchandran N, Sane H, Nagrajan A, Paranjape A, Kulkarni P, Shetty A, Mishra P, Kali M, Biju H, Badhe P. Autologous bone marrow mononuclear cell therapy for autism: an open label proof of concept study. Stem Cells Int. 2013;2013:623875. doi: 10.1155/2013/623875. Epub 2013 Aug 25. PMID: 24062774; PMCID: PMC3767048.

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。

版權說明:本文來自杭吉干細胞科技內容團隊,歡迎個人轉發至朋友圈,謝絕媒體或機構未經授權以任何形式轉載至其他平臺,轉載授權請在網站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信