腦癱(CP) 是全球最常見的兒童運動障礙性疾病,全球發病率約為每1000名活產嬰兒中有2-3例。這種由胎兒或嬰幼兒期腦損傷引發的終身性疾病,不僅導致運動功能障礙,還可能伴隨認知、語言及感知障礙,嚴重影響患者的生活質量。盡管物理治療、藥物干預和手術等傳統療法能改善部分癥狀,但均無法修復受損的中樞神經系統,患者成年后仍面臨運動功能退化和并發癥加重的風險。

近年來,干細胞治療憑借其促進神經再生和修復的潛力,為腦癱治療帶來了革命性希望。臨床前研究表明,干細胞可通過分化為神經細胞、分泌神經營養因子、抑制炎癥反應等機制,直接修復損傷區域或激活內源性修復能力。然而,在成年與兒童腦癱患者中的干細胞療法療效是否存在顯著差異,仍是人們關心的核心問題。

本文基于現有臨床證據,系統對比干細胞療法在成年與兒童腦癱患者中的效果差異及其機制。

年齡決定療效?解析干細胞治療腦癱的兒童與成人差異

一、年齡與神經可塑性的關鍵作用

神經可塑性(Neuroplasticity)是大腦通過適應性變化修復損傷的能力,而這一能力在兒童期尤為顯著。

兒童患者(尤其是3歲以下):兒童大腦處于發育關鍵期,神經元突觸連接活躍,膠質細胞密度高,為干細胞分化和遷移提供了理想微環境。

機制:神經干細胞可直接分化為神經元或膠質細胞,替代受損細胞;同時通過分泌神經營養因子(如BDNF、NGF)促進血管生成和突觸重塑,加速運動功能恢復。

成年患者:成人腦損傷后形成的纖維化瘢痕阻礙了干細胞的遷移和分化,且神經網絡已相對固定,可塑性顯著降低。

機制:成年患者多依賴MSC的旁分泌作用(如抗炎、促血管生成),但其效果受限于損傷區域的微環境,且療效可能隨時間衰減

二、臨床療效數據對比

1.干細胞治療腦癱兒童

中國海軍總醫院曾在行業期刊《細胞移植》上發表了一項關于神經干細胞(NPC)治療重癥腦癱(CP)兒童的臨床研究。該研究旨在評估神經干細胞移植對重度腦癱患兒的安全性及療效,共納入45例病情嚴重的腦癱患者,通過標準化手術流程實施了神經干細胞移植治療。

1例患者最早見效于術后3天。移植前患者易激惹,入睡困難,睡眠時間短。手術后,患者晚上10點即可入睡,并一直睡到天亮,易激惹狀態得到改善,扭轉痙攣和角弓反張引起的異常姿勢得到部分糾正。

大部分患者在術后1個月出現臨床改善。術前康復訓練改善較小的患者,治療后頭部控制得到改善,思維亢進和異常姿勢得到部分糾正,肢體功能恢復較好。智力低下患者的認知能力提高,語言理解和交流能力提高,對簡單指令和面部表情的理解能力提高。

部分患者治療初期未見明顯效果,術后2~3個月開始出現臨床改善,術后3~6個月雖有下降趨勢,但無明顯逆轉。

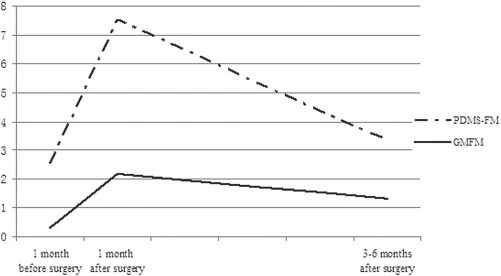

術后所有腦癱患者GMFM及PDMS-FM總評分均顯著且持續提高(見圖2)。

手術前每月進步的評分分別為2.22±3.54(PDMS-FM)和0.31±0.52(GMFM),手術后1個月內每月進步的評分分別為2.17±3.27(PDMS-FM)和5.35±2.67(GMFM),均顯著提高,提示細胞移植加速了運動功能發育。(圖1)

治療前及治療后一年心理運動功能評估見(圖3-5)。治療組一年后功能進步取代對照組。然后對數據進行量化(圖6)。統計分析顯示,治療組一年后的發展水平明顯高于對照組。

綜上所述,細胞移植后第一個月內運動發育明顯加快,但改善速度逐漸減慢至術前水平(可能需要多次治療)。但1年后,治療組各功能領域(粗大運動、精細運動和認知)的發育水平均明顯高于對照組。該療法未觀察到任何延遲并發癥。這些結果表明,神經干細胞移植是治療重度腦癱兒童的安全有效的治療方法。

相關閱讀:腦癱兒童的黃金治療期:為何干細胞療法越早治療效果越好?

2.干細胞治療成年腦癱患者

在贛州市醫院的病歷檔案中,25歲患者小劉(化名)的診療記錄引發了醫學界的關注。

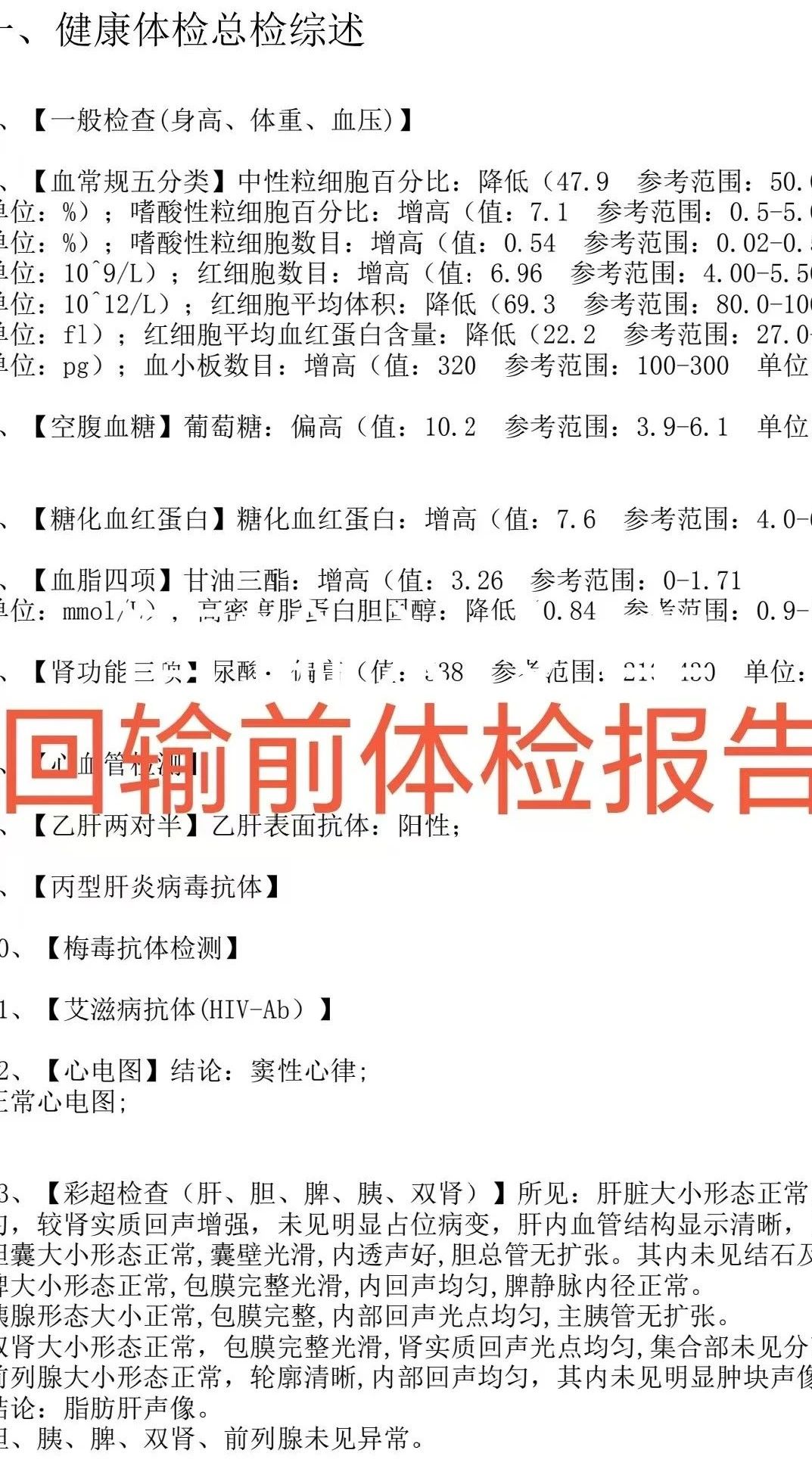

小劉帶著腦癱診斷書來到了這個世界,出生后幾個月后,后腦勺突然出現的紅斑揭開了第二道苦難——頑固型銀屑病。家族遺傳的糖尿病基因,則在2023年徹底爆發:空腹血糖值飆升至18.8mmol/L,這個數值足以讓任何醫生倒吸冷氣。

這位出生時即確診腦癱、幼年罹患頑固性銀屑病、成年后確診2型糖尿病的多重疾病患者。

小劉在2025年接受間充質干細胞回輸后,身體發生了巨大的變化:其空腹血糖從10.2mmol/L降至8.1mmol/L,伴隨銀屑病皮損消退以及腦癱語言功能改善,這些變化,成為開啟生命重塑之門的鑰匙,為醫學界探索干細胞的多維修復機制提供了珍貴觀察樣本。

3.干細胞治療成年與兒童腦癱患者核心差異

綜上所述,兒童腦癱患者接受神經干細胞移植后,運動功能和認知能力改善迅速且持續(如GMFM評分顯著提升),而25歲成年患者雖通過間充質干細胞回輸實現血糖、皮膚病變及語言功能的漸進性改善,但核心腦癱癥狀(如運動障礙)的量化療效及長期效果尚不明確。

機制上,兒童治療依賴神經干細胞的直接分化與神經可塑性修復,而成人治療則通過間充質干細胞的免疫調節和代謝調控實現多系統協同修復。盡管兒童案例依托嚴謹的臨床試驗驗證了療效,而成人案例僅為單例報告,需進一步驗證普適性;但結論明確:干細胞治療在兒童腦癱中展現出顯著的神經修復優勢,而成人患者需結合“干細胞+”聯合療法(如代謝調控或定向分化技術),以應對神經可塑性下降及復雜共病的挑戰。

三、干細胞類型與治療策略的年齡適配性

1.干細胞類型的選擇

- 神經干細胞(NSC):更適合嬰幼兒及低齡兒童,因其可直接分化為神經元,重建神經網絡。例如,國內研究顯示NSC移植后1個月內即可顯著改善重癥患兒的運動功能。

- 間充質干細胞(MSC):對>6歲患者更具實用性,雖分化能力較弱,但可通過分泌神經營養因子改善微環境,且安全性較高。

相關閱讀:腦癱治療選間充質還是神經干細胞?機制、療效和安全性的全面對比

2.聯合治療增強長期效果

干細胞治療需結合康復訓練、物理療法或針灸。例如,MSC注射聯合針灸可延長肌肉功能改善時間,這對運動功能已定型的大齡患者尤為重要。臨床試驗表明,聯合治療的患兒在粗大運動功能量表(GMFM)評分上提升更顯著。

四、現有研究的局限性

成年患者數據匱乏:絕大多數臨床試驗集中于兒童群體,尤其是1-6歲患兒,成年患者的療效數據幾乎空白。

治療方案差異:兒童多采用鼻內或鞘內注射(如NSCs或UC-MSCs),而成人可能需要更高劑量或聯合療法(如干細胞移植+物理康復)以突破神經可塑性限制。

結論

干細胞治療對腦癱患者的療效呈現顯著的年齡依賴性:嬰幼兒及低齡兒童(尤其是1-6歲)效果最佳,因神經可塑性強且損傷未完全固化;成年患者受限于神經修復能力下降,療效較弱且證據不足。未來需通過技術優化(如聯合療法、干細胞工程)及針對性臨床試驗,推動該療法在全年齡段患者中的合理應用。

相關閱讀:干細胞治療腦癱2年隨訪:生活質量的長期改善趨勢解析

參考資料:

Luan Z, Liu W, Qu S, et al. Effects of Neural Progenitor Cell Transplantation in Children with Severe Cerebral Palsy. Cell Transplantation. 2012;21(1_suppl):91-98. doi:10.3727/096368912X633806

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信