背景:肌萎縮側索硬化癥(ALS) 或漸凍癥是一種使人衰弱且無法治愈的神經退行性疾病,其特征是脊髓、腦干和運動皮層的運動神經元死亡。ALS的發病率約為每年每100,000人4.42例,嚴重影響運動功能和生活質量,導致進行性肌肉萎縮、痙攣、癱瘓,最終導致死亡。ALS的病因大部分未知,90%的病例為散發性,10%為家族性。當前的研究針對炎癥、興奮毒性、易聚集蛋白和蛋白病的分子機制。

現有治療藥物情況

- 1.利魯唑:屬于谷氨酸拮抗劑,通過降低運動神經元興奮毒性來發揮作用。是目前唯一被證實能延長ALS患者生存期的治療藥物,一般可延長2-3個月。

- 2.Tofersen:2023年獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批準,用于治療SOD1-ALS。為反義寡核苷酸,可介導SOD1信使RNA的降解,進而減少SOD1蛋白合成。

- I/II期臨床試驗證明其總體安全性,但更廣泛的III期試驗顯示,28周后雖腦脊液中SOD1蛋白水平降低了35%,卻未達到減緩病情進展的主要終點。另有一項III期試驗正在進行中(計劃2027年完成),以明確其對癥狀前至早期患者的影響。

- 3.依達拉奉:原本用于治療中風患者,2022年獲FDA批準成為ALS藥物,作用是清除自由基。III期試驗表明其能讓患者具有更高的基線功能,但僅適用于用力肺活量(FVC)>80%的早期癥狀患者。

- 4.苯丁酸鈉和牛磺酸二醇:于2022年獲批,靶向運動神經元的內質網和線粒體,防止細胞死亡。CENTAUR 2022試驗報告顯示其平均可延長生存期6.5個月。

總體而言,鑒于ALS病因多樣且臨床表現差異大,僅針對單一分子機制治療很難實現治愈該病的目標,所以需要綜合多方面因素來探索更有效的治療方案。因此,干細胞療法正被研究作為治療ALS的多靶點方法。

干細胞療法治療肌萎縮側索硬化癥:間充質干細胞、神經干細胞和誘導性多能干細胞的療效比較

近日,國際期刊雜志《Biomedicines》發表了一篇“治療肌萎縮側索硬化癥的干細胞療法:間充質干細胞、神經干細胞和誘導多能干細胞的療效比較”的文獻綜述。該綜述表明這項研究對于推動ALS治療從緩解癥狀和適度延長生存期到積極改變疾病進展和改善患者預后具有重要意義。成功的干細胞療法可以帶來新的ALS治療方法,減緩運動功能喪失并減輕癥狀嚴重程度[1]。

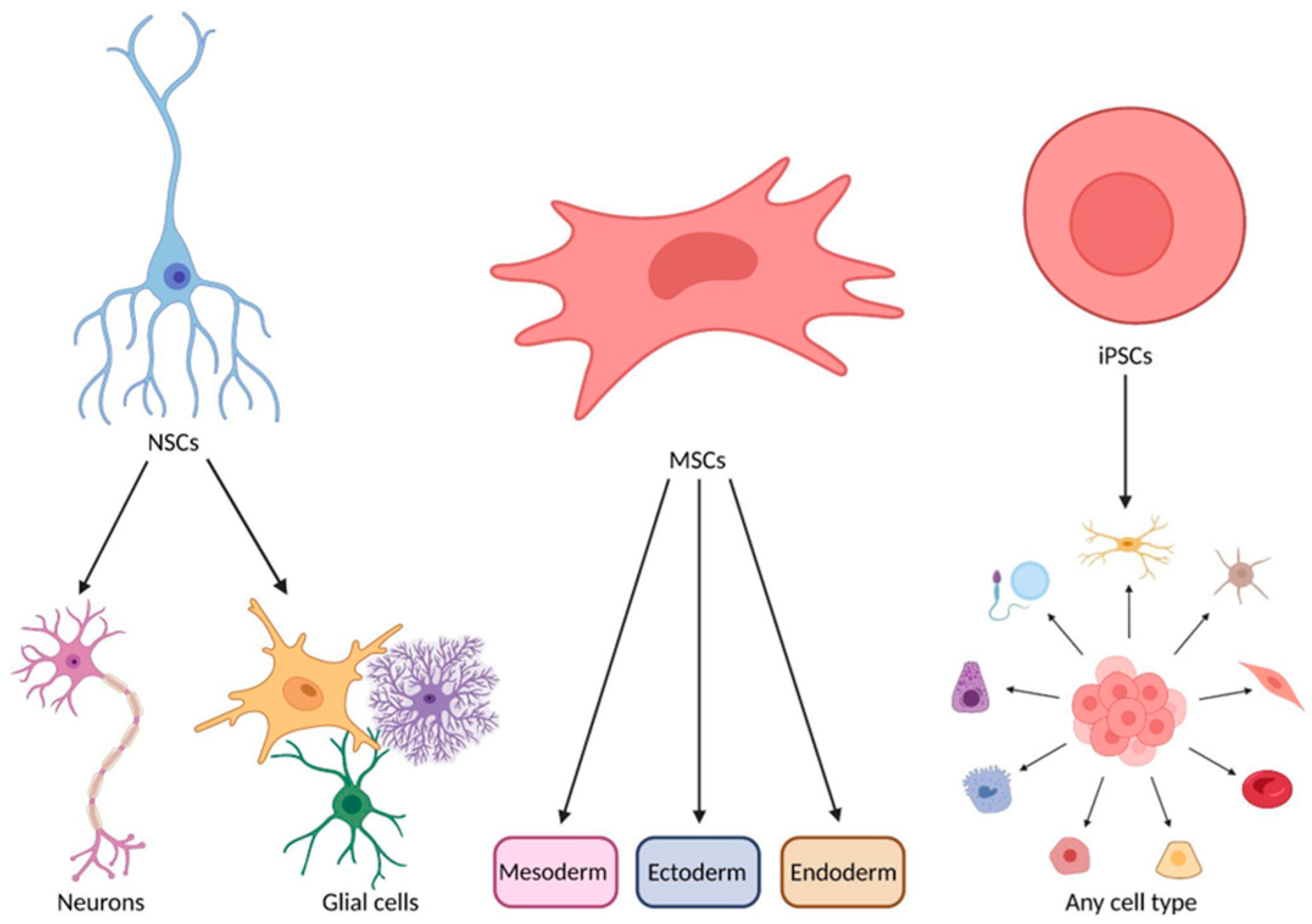

本綜述將比較三種具有特定分化特性、免疫調節或神經保護因子的干細胞類型,以評估它們對ALS神經退行性病變的治療效果:神經干細胞(NSCs)、間充質干細胞(MSCs)和誘導多能干細胞(iPSCs)。干細胞潛能被定義為分化成各種細胞系的潛力,分為全能干細胞、多能干細胞和單能干細胞。

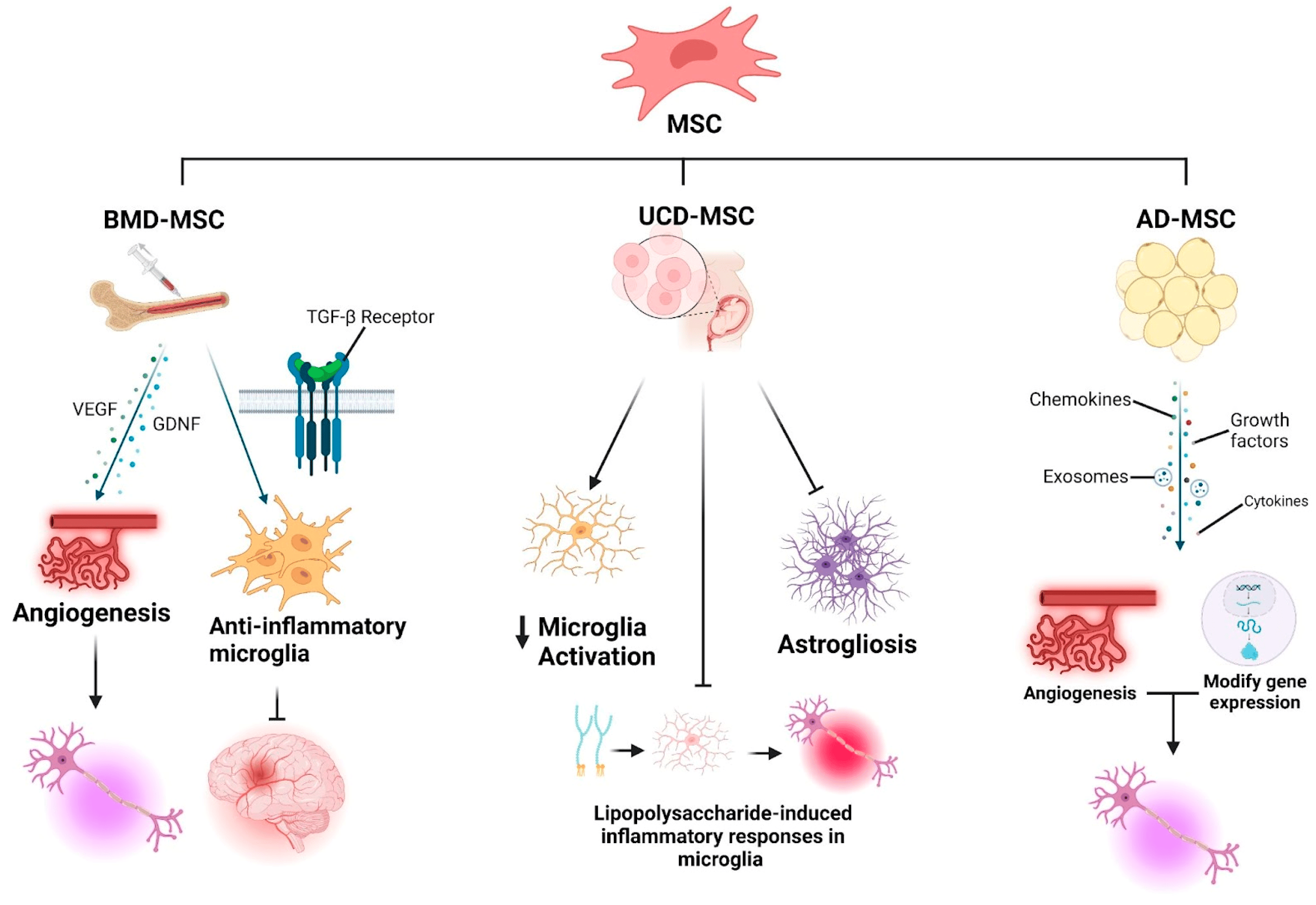

本綜述研究的間充質干細胞可在中胚層、內胚層和外胚層各系分化,包括神經元細胞,而NSCs則是可增殖成神經元和神經膠質細胞的多能細胞(圖1)。間充質干細胞取自骨髓、臍帶和脂肪組織,是ALS臨床試驗中研究最廣泛的干細胞(圖1)。iPSCs是山中伸彌(Shinya Yamanaka)于2006年開發的工程多能細胞,為解決與NSCs和間充質干細胞相關的倫理問題提供了解決方案。iPSCs通常來源于皮膚或血液細胞,可分化為與ALS相關的神經元和神經膠質細胞(圖1)。

NSC分化為神經元和神經膠質細胞。MSC有可能成為來自三個胚層的細胞類型:中胚層、外胚層和內胚層。iPSC可以分化成任何細胞類型。

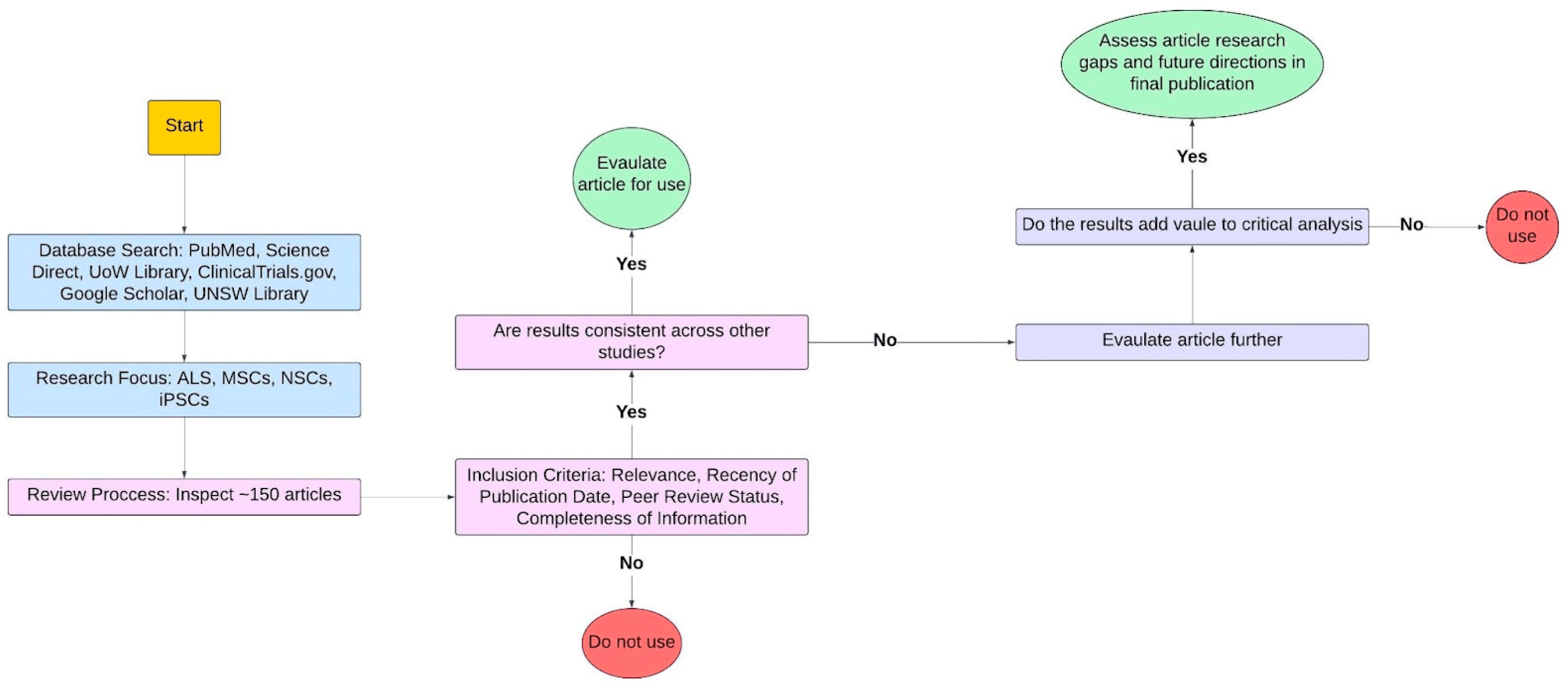

該研究的審查方法為:在2023年12月23日至2024年2月4日期間,利用多個數據庫(PubMed、ScienceDirect、伍倫貢大學圖書館、新南威爾士大學圖書館、ClinicalTrials.gov、Google Scholar),聚焦ALS及MSC、NSC、iPSC(圖2)等關鍵主題,檢查約150篇文章,依據相關性、同行評審情況和信息完整性制定納入標準,同時排除過時及未經同行評審的研究。

使用多個在線數據庫檢查了約150篇專注于ALS、MSC、NSC和iPSC的文章。不符合納入標準的研究未被采用,而符合納入標準的研究則進行了一致性評估和評估。

間充質干細胞在治療漸凍癥中的作用

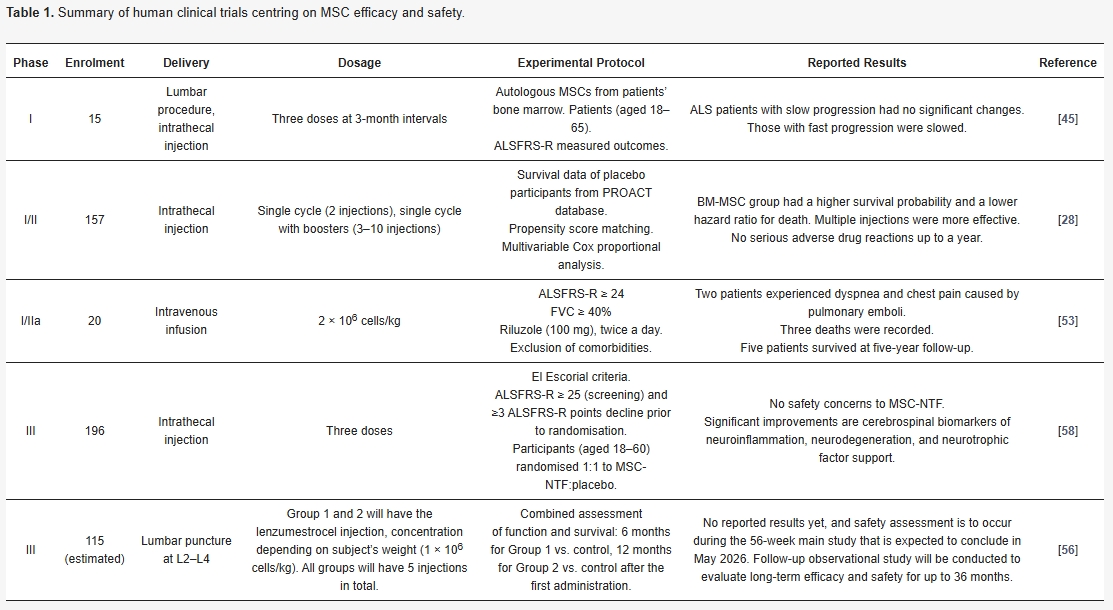

間充質干細胞(MSCs)具備自我更新、多譜系分化及免疫調節等特性,展現出治療ALS的良好潛力。其中來源包括骨髓、脂肪組織和臍帶血,且有神經保護與再生特性,其中骨髓來源的間充質干細胞(BMD-MSCs)是ALS研究重點(表1)。BMD-MSCs因能分泌血管內皮生長因子和膠質細胞源性神經營養因子(GDNF),可促進血管生成以及運動神經元存活(圖3),還能釋放適量轉化生長因子-β,促使小膠質細胞轉變表型以維持中樞神經系統穩態,不過其增殖能力隨供體年齡增長而下降,限制大規模應用。

在臨床研究方面,Siwek等人開展的關鍵臨床研究對ALS患者鞘內注射自體BMD-MSCs,證實了其安全性,但治療效果因人而異,對晚期有癥狀患者病情進展有放緩作用,而對進展較慢患者改善有限,且研究因非隨機、無控制設計及小樣本量等因素,其因果關系及推斷說服力存疑。

Terashima等人的平行實驗研究將骨髓來源的單核細胞與表達生長因子的間充質干細胞相結合用于ALS小鼠模型,改善了運動功能、延長生存期并增強神經元保存,體現出抗炎作用及調節免疫反應能力,但也存在樣本量小、治療效果不一致、后勤管理挑戰等局限。還有回顧性研究顯示鞘內自體BMD-MSCs多次注射可提高生存概率,凸顯其潛力,不過回顧性研究特點影響數據可靠性,仍需大規模、嚴格對照試驗評估長期影響。

總體而言,BMD-MSCs因能調節免疫反應、具抗炎特性及可能助力神經修復,在ALS治療中被廣泛研究,為控制癥狀和疾病進展提供了有希望的治療策略。

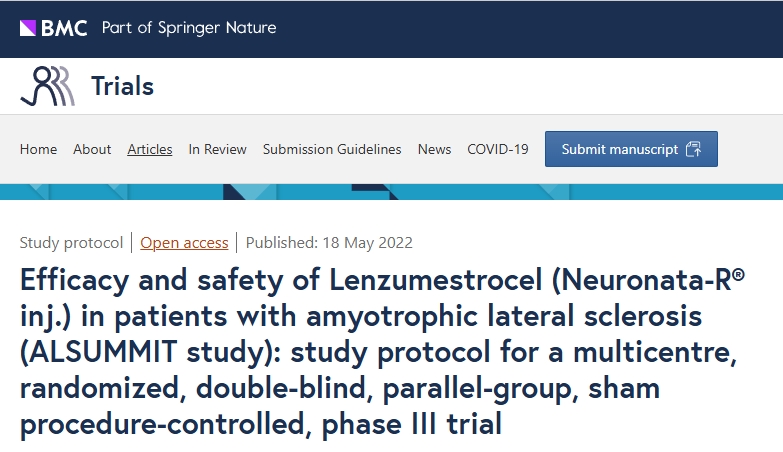

目前正在開展一項名為ALSUMMIT的III期試驗,采用多中心、隨機、雙盲、平行組、假手術對照設計,旨在評估骨髓來源間充質干細胞(BMD-MSC,即lenzumestrocel)的療效與長期安全性,不過由于結果尚未公布,暫難以評判該設計對最終結果的影響,以及是否能解決此前相關研究(如Nam等人2023年研究)存在的局限性。

Nam等人2022年的研究方案提及之前的I/II期試驗[2],該試驗證實BMD-MSC有著至少可持續六個月的顯著治療效果,且對ALS患者是安全的,還觀察到注射后轉化生長因子-β1(TGF-β1)和單核細胞趨化蛋白-1(MCP-1)水平呈現逆轉關系,其中MCP-1作為神經炎癥通路的重要生物標志物,與ALS進展及生存率降低有關聯。

另外,Cudkowicz等人2022年完成的III期試驗顯示[3],使用MSC-神經營養因子治療后,神經炎癥在統計學上有顯著改善,然而該試驗中的參與者處于晚期階段,這可能弱化了治療對整體研究人群的影響,致使主要和次要療效終點未呈現出統計學意義。

雖然納入大量晚期ALS患者讓研究更具全面代表性,但因地板效應,可能影響了ALS功能評定量表修訂版(ALSFRS-R)的結果,即低評分情況下的明顯改善可能源于對反應的錯誤分類,尤其鑒于該研究旨在證明病情進展減緩。

神經干細胞在治療漸凍癥中的應用

神經干細胞的基本特性與研究意義:神經干細胞是從胎兒脊髓或大腦中分離出的多能性自我更新細胞,可分化為神經元、星形膠質細胞和少突膠質細胞,且存在激活的、靜止的及神經祖細胞這三種亞型,各有不同發育作用。

因其與退化細胞組織來源相 同且能順應微環境信號,成為ALS治療中有前景的研究領域。不過,由于年齡是ALS主要風險因素,成人神經發生受外在和內在調控,存在倫理及物理隔離限制,比如定量神經干細胞局限于特定成人大腦區域,并且在其成為可行治療方法前,還需解決新神經元功能整合、連接來源等關鍵問題。

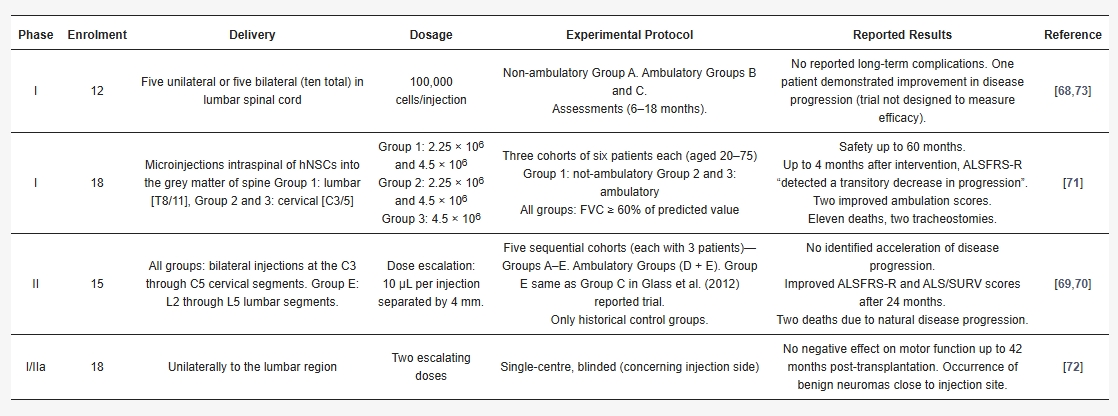

早期研究及相關試驗情況:早期針對神經干細胞(NSC)的研究與試驗著重關注椎管內人類神經干細胞(hNSC)注射的安全性和耐受性,也收獲了諸多有希望的成果(表2),促使美國食品藥品監督管理局(FDA)于2009年批準此類試驗。

目前已開展兩項I期臨床試驗,第一項由Neuralstem公司資助[4],對12名患者術后監測長達18個月,未發現長期并發癥,隨后又有3名患者參與II期試驗并接受五次單側頸部注射,也未出現運動神經元功能減慢情況;第二項I期試驗將分析周期延長至60個月,同樣未顯示負面影響或醫源性損傷跡象。

面臨的局限及改進措施:在SOD1G93A嚙齒動物模型中發現神經干細胞存在缺乏增殖和遷移的問題,限制了其對更廣泛癥狀及更晚期疾病類型的作用。

對此,雪松西奈醫學中心開展一項試驗[5],首次使用含神經膠質細胞源性神經營養因子(GDNF)的轉基因祖細胞(CNS10-NPC-GDNF)治療ALS,將細胞單側注射到18名腿部運動能力中等的ALS患者腰部,達到12個月的主要安全終點,且在42個月內對運動功能無不良影響。

這項研究表明,一次工程神經祖細胞的注射可以在移植后長達42個月內為ALS患者脊髓提供新的支持細胞和GDNF輸送。

存在的問題及試驗意義

盡管達到了一定安全時間閾值,但由于ALS病情進展迅速、樣本量可能較小以及方法學缺乏同質性等原因,對于已招募的晚期表型患者,安全時間閾值可能不足以準確分析病情迅速惡化帶來的長期影響,即便將參與試驗患者限制在用力肺活量(FVC)≥預測值的60%(可走動組和非可走動組),仍有因病情自然進展導致的死亡情況出現。

不過,研究整體表明相對安全,不同給藥方式和劑量下能達到至少12個月、最長60個月的安全時間閾值,尸檢組織分析也證實了移植物存活及GDNF產生情況。而且,除安全性評估外,這些試驗還顯示出潛在療效的積極結果,如個別患者在運動神經元和轉棒性能測試中有病情進展改善表現,另有三名患者記錄到短暫功能改善,雖然試驗本身并非為衡量療效而設計,但也展現出疾病治療的前景。

誘導性多能干細胞在治療漸凍癥中的作用

源自患者特異性體細胞的iPSC為ALS的個性化治療提供了可能性。iPSC 表現出無限自我更新和分化為所有特殊細胞類型的獨特能力,可通過潛在地替換或支持神經元以及改變ALS患病微環境提供一種新策略。

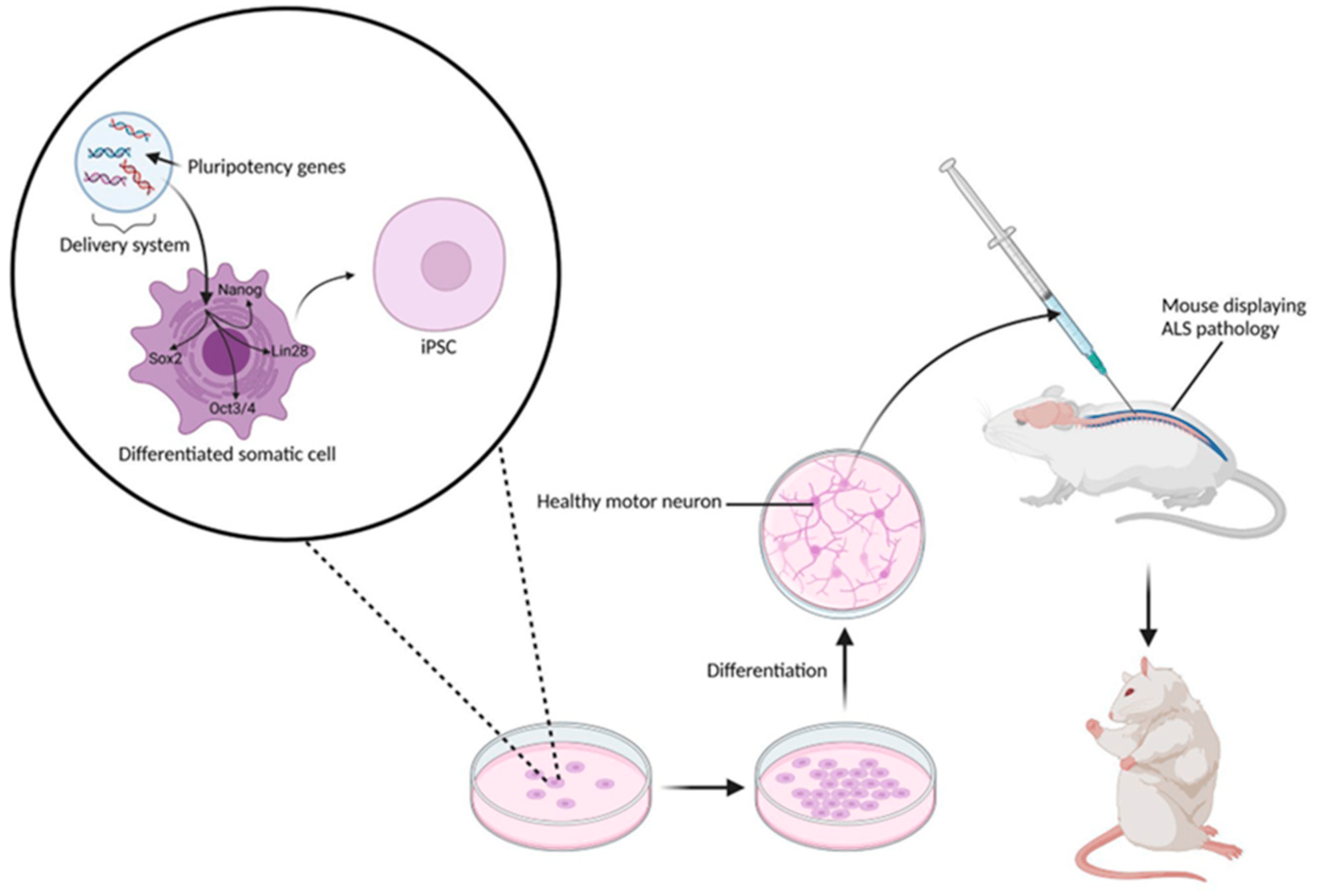

2006年,Shinya Yamanaka和Kazutoshi Takahashi首創了iPSC多能性誘導機制,通常涉及外源性多能性基因或因子的遞送(圖4)。

誘導多能干細胞(iPSC)具備治療肌萎縮側索硬化癥(ALS)的潛力,因其能夠無限復制,并且可分化為神經系統細胞,這對于補充ALS患者所缺失的健康運動神經元極為關鍵,而這一特性也構成了干細胞移植的基礎。鑒于中樞神經系統細胞終末分化的特點,中樞神經系統修復本就頗具挑戰性,而在ALS病理中,中樞神經系統連接的喪失,尤其是肌肉與下運動神經元通過神經肌肉接頭的軸突連接喪失是核心問題所在。

此前Kubo等人(2009 年)的研究已證實胚胎干細胞(ESC)衍生的運動神經元能夠形成新的神經肌肉接頭,由于iPSC和ESC極為相似,所以預計iPSC衍生的運動神經元也會提供類似的再生益處。、

此外,通過iPSC衍生神經元的細胞外囊泡進行旁分泌信號傳導,能夠遞送神經營養因子和抗炎劑,進而提供額外的治療優勢,可促進神經元存活以及助力組織再生。這種方法對于重建神經肌肉接頭、改善ALS患者的運動控制,還有調節中樞神經系統微環境以支持神經修復等方面或許都起著至關重要的作用。

誘導多能干細胞(iPSC)治療漸凍癥相關的研究進展

Yang等人的研究:2023年,Yang等人開發出一種能將iPSC引導至頸部脊髓運動神經元(sMN)的方案,這在ALS研究中是重大進步,該方案克服了胚狀體形成的復雜性,產出近乎純凈的神經干細胞(NSC)。而且這些sMN呈現出的過度興奮是散發性ALS的關鍵表型,體現出其在疾病表型呈現與建模方面的潛力。

針對分泌GDNF的iNPC的研究:另有一項聚焦分泌膠質細胞源性神經營養因子(GDNF)的iPSC衍生神經祖細胞(iNPC)的研究,著重凸顯了iPSC在ALS中的神經保護能力。iNPC的基因表達譜與胎兒神經祖細胞相似,并且其在嚙齒動物ALS模型中展現出保護作用,進一步驗證了這一治療途徑的可行性。

Marshall等人的研究:Marshall等人在2023年通過探索人誘導多能干細胞衍生的運動神經元(hiPSC-MN)中的軸突再生情況(尤其是針對SOD1A4V突變),拓展了iPSC的應用范疇。他們發現軸突再生有所增強,意味著iPSC具備抵消諸如軸突再生受損這類特定ALS缺陷的潛力,由此展示出其針對ALS的靶向治療策略。

iPSC療法的優勢與潛力

誘導多能干細胞(iPSC)療法在治療像肌萎縮側索硬化癥(ALS)這類疾病方面展現出希望,其關鍵優勢在于具備自我更新能力,理論上能夠建立大規模細胞庫,而這種自我更新特性是開展iPSC療法的基礎,借此可以持續生產專門的細胞類型用于治療。

iPSC療法面臨的限制

成本高昂:建立和維護細胞庫需要細致的質量控制、標準化程序以及嚴格的特性描述,并且還得對無菌性、細胞表型、染色體穩定性、遺傳特性和多能潛能等進行徹底測試,以此確保用于治療的iPSC的安全性和有效性,這些環節都致使iPSC療法成本居高不下。

道德考量:在iPSC療法中,道德方面的考慮至關重要,比如要確保細胞捐贈者和接受者的知情同意,保護好個人遺傳信息等。從細胞采集到iPSC應用的所有程序都必須遵循良好生產規范標準。

倫理監管挑戰:獲取或分化iPSC的方法的完整性十分關鍵,特別是涉及基因操作的方法。由于iPSC存在被濫用于人類克隆、制造人獸嵌合體或者非法生成經過改造的人類配子等風險,所以需要持續開展倫理辯論,并且監管方面要時刻保持警惕。總體而言,iPSC療法雖有治療疾病的潛力,但受成本、道德、倫理監管等多方面限制,在其應用發展過程中需要妥善應對這些問題。

總體來看,這些不同角度的研究從多方面展現了iPSC在ALS治療及相關研究領域的應用價值與潛力,為后續進一步攻克ALS疾病提供了有意義的研究方向和依據。

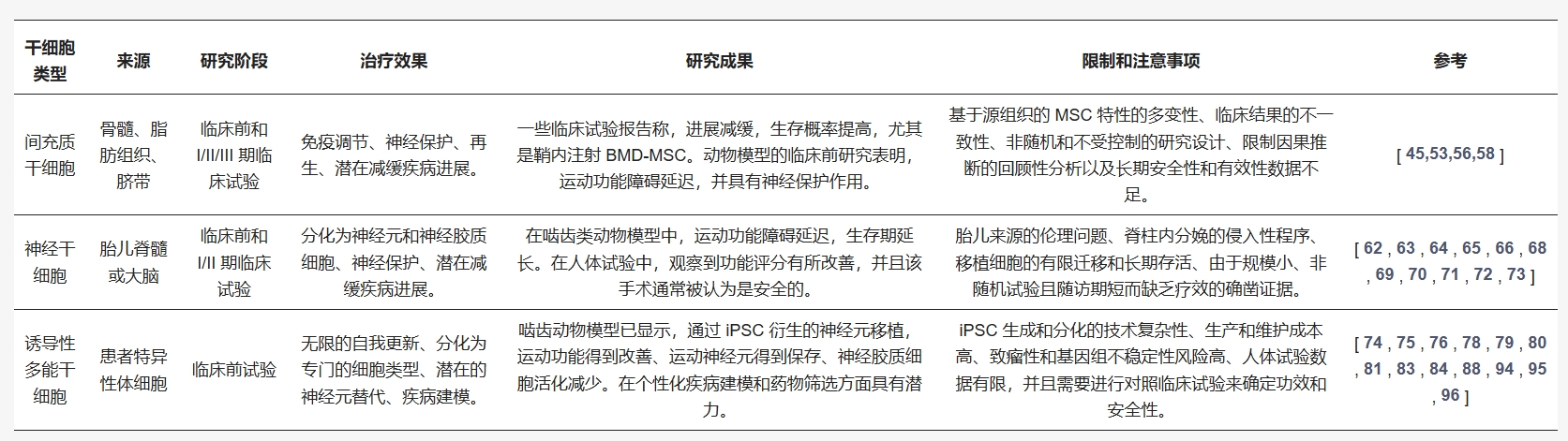

干細胞的未來方向

在對目前干細胞應用于ALS治療的回顧中,我們確定了每種細胞類型的主要治療潛力和挑戰(表3)。

結論

以下是對上述結論部分內容的概述:本綜述圍繞干細胞療法治療肌萎縮側索硬化癥(ALS)的潛力展開,著重考察了間充質干細胞(MSC)、神經干細胞(NSC)和誘導多能干細胞(iPSC)治療漸凍癥的應用及各自優缺點。

各種干細胞類型治療漸凍癥的潛力

間充質干細胞:具備減緩ALS進展、提高患者生存率的潛力,其免疫調節與再生特性在臨床前和臨床試驗中均展現出積極前景。

神經干細胞:能夠分化為神經元和神經膠質細胞,發揮神經保護作用,有望延緩ALS進展,臨床試驗多呈現積極的安全結果,部分研究還發現患者功能有所改善。

誘導多能干細胞:可從患者特定體細胞提取,利于實現個性化治療,能替換或支持ALS患者的神經元,憑借無限自我更新能力在臨床前研究及嚙齒動物模型試驗中表現出良好效果。

各種干細胞類型治療漸凍癥面臨的局限性

間充質干細胞:因臨床結果不一致、試驗設計非隨機以及其屬性隨來源改變等問題,導致標準化和療效判定變得復雜。

神經干細胞:受胎兒組織倫理爭議、脊柱內輸送的侵入性以及細胞遷移受限等因素阻礙,限制了其在ALS治療中的廣泛應用。

誘導多能干細胞:存在成本高昂、有致瘤性或遺傳毒性風險以及生成技術復雜等情況,需全面對照試驗來保障其用于ALS治療時的安全性和有效性。

總體評價:干細胞療法為ALS治療提供了創新性的多靶點手段,有望作為主要或輔助療法,相比現有療法,具備提高療效的潛力。

參考資料:

[1]:https://www.mdpi.com/2227-9059/13/1/35#B58-biomedicines-13-00035

[2]:https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-022-06327-4#citeas

[3]:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.27472

[4]:https://academic.oup.com/stcltm/article/8/9/887/6403799?login=false

[5]:https://www.nature.com/articles/s41591-022-01956-3

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信