肝臟疾病病理過程復雜,涉及炎癥、肝細胞壞死與纖維化等。肝衰竭和失代償性肝硬化等ESLD死亡率高,肝移植是唯一有效療法。但因供體肝臟短缺及免疫抑制相關并發癥等問題,亟需為ESLD患者開發新治療策略。其中,移植并增殖供體肝臟或干細胞的肝細胞可替代宿主肝細胞、重建肝實質,而干細胞(尤其是間充質干細胞)治療被廣泛證實能恢復重癥肝病患者肝功能、減輕肝損傷,利于細胞治療臨床應用。

世界各地干細胞治療終末期肝病的臨床進展,有望改善肝病患者肝功能、提高生存率

近日,期刊雜志《中華醫學雜志(英文版)》發表了一篇《細胞治療終末期肝病的現狀和臨床挑戰》的文章。

在這篇綜述中,我們討論了用于治療ESLD的細胞類型及其治療機制。我們還總結了世界各地干細胞治療終末期肝病的臨床試驗進展,并提供了細胞治療終末期肝病的前景。

細胞療法為終末期肝病帶來有效和有希望的方法

肝病每年導致200萬人死亡,占全球死亡人數的4%。許多類型的肝病都缺乏有效的治療方法,當肝病發展到終末期時,通常需要肝移植。肝移植受到高成本和捐贈器官短缺的限制。此外,移植物抗宿主病 (GVHD) 宿主疾病和終生免疫抑制的副作用阻礙了長期生存。

幸運的是,細胞療法是一種有前途的替代策略,可以緩解這一臨床挑戰。與原位肝移植 (OLT) 相比,細胞療法具有幾個顯著的優勢,包括侵入性更小、侵入性和手術程序更簡單、供體細胞可長期冷凍保存以及成本更低。

近年來,細胞療法在恢復肝功能或促進肝再生方面的治療效果已在各種臨床前動物模型和臨床試驗中得到廣泛證實,使其成為治療肝衰竭和失代償性肝硬化等終末期肝病 (ESLD) 的有效和有希望的方法。

終末期肝病(ESLD)的類型和特征

ESLD是指由病毒感染、藥物過量、飲酒等多種因素所致肝功能嚴重衰退的病理狀態,主要包括急性肝衰竭 (ALF)、慢加急性肝衰竭 (ACLF) 和失代償性肝硬化。

ALF是一種發生在沒有肝病基礎的患者中的危及生命的疾病,其特征是肝損傷(肝功能檢查異常)、凝血病(國際標準化比率[INR]>1.5)和肝性腦病 (HE)。ACLF是相對較新(2013年)描述的,是一種基于慢性肝病的嚴重肝功能急性惡化形式,其特征是器官系統衰竭和短期死亡的高風險。

失代償性肝硬化 (DLC) 是肝硬化的一個階段,其發展已經超出了肝功能的代償能力,其特點是發病率高、治療困難、死亡率高。過去幾十年來,世界各地的專家一直致力于提高ESLD患者的生存率。在這種情況下,細胞療法已成為治療ESLD的一種有前途的策略。

治療終末期肝病(ESLD)所用的細胞類型

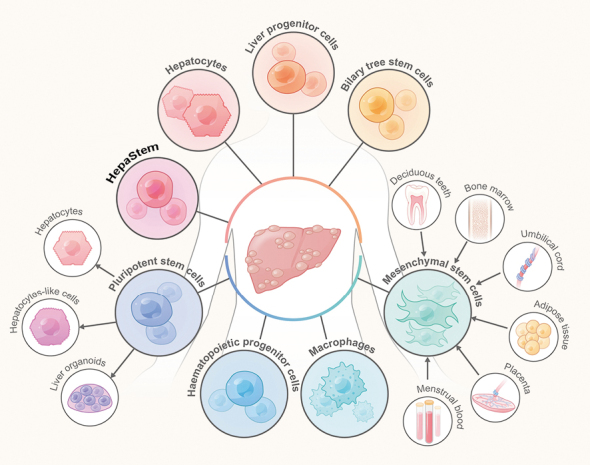

目前用于治療ESLD的細胞類型主要可分為兩大類:肝內細胞,包括肝細胞、肝祖細胞(LPC)、膽管干細胞;肝外細胞,包括間充質干細胞(MSC)、多能干細胞(PSC)、造血祖細胞(HPC)、巨噬細胞,如圖1所示。

各種細胞類型均可用于治療ESLD,包括肝細胞、LPC、BTSC、PSC、HPC和巨噬細胞。MSC源自各種組織,例如骨髓、臍帶、脂肪組織、胎盤和經血。

細胞治療肝病的機制

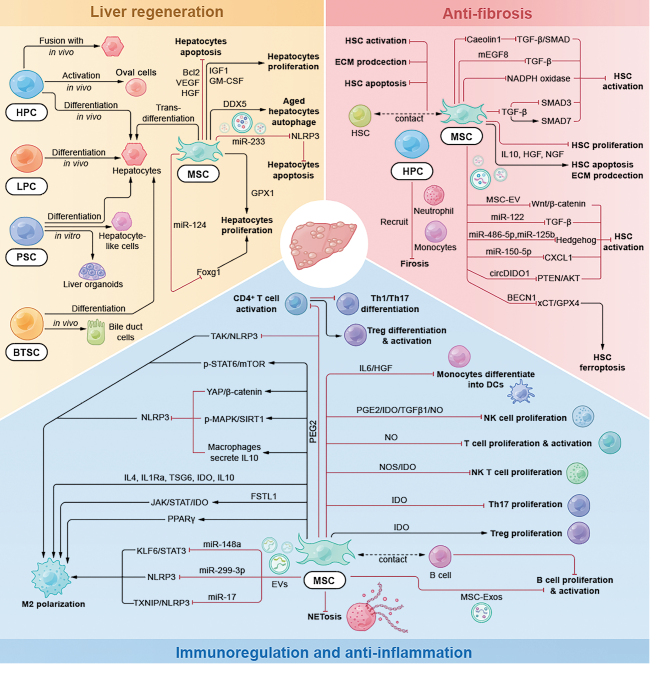

ESLD的細胞治療機制主要可歸納為肝細胞再生、抗纖維化及免疫調節三大方面。肝細胞、HPC、HepaStem及BTSC的移植主要通過肝臟再生發揮功能;PSC已用于在體外分化為肝細胞、肝細胞樣細胞及肝類器官,以重建肝實質。巨噬細胞移植的治療作用依賴于其自身的調節功能,包括促進肝臟再生、抑制肝星狀細胞(HSC)活化、促進活化HSC凋亡及調節免疫微環境。HPC及MSC治療ESLD的機制復雜,詳述如下[圖2]。

肝細胞、LPC、BTSC、PSC、HPC通過三種方式促進肝臟再生:分化或轉分化為肝細胞/膽管細胞、激活內源性肝細胞再生、分泌生物活性物質促進肝臟再生。MSCs可以通過抗纖維化、抗炎、免疫調節等作用修復損傷組織、改善肝功能,從而治療肝臟疾病。

肝臟再生

肝臟再生是一個高度組織化的過程,依賴于細胞間的通訊,從而將肝實質高保真地恢復到損傷前的狀態。細胞移植可以通過分化或轉分化為肝細胞,或激活宿主內源性肝細胞的增殖來重建肝實質細胞。

細胞移植促進肝臟再生的不同方式及相關細胞類型:

- 如LPC能擴增分化為肝細胞,有望成為ESLD肝細胞或肝臟移植替代品;

- BTSC可分化為相關細胞挽救肝損傷小鼠,有臨床應用前景;

- ESC和iPSC增殖分化能力強,能提供充足肝細胞來源,PSC可在體外誘導用于移植。

- HPC雖可分泌因子促進細胞分化,但轉分化罕見,其促進再生多靠與駐留肝細胞融合。

- MSCs可在體內分化為肝細胞樣細胞促進肝臟再生,但該作用存在爭議,目前更多研究聚焦其旁分泌作用,能分泌多種因子抑制細胞凋亡、恢復組織穩態,其中IL-1Ra在急性肝損傷修復和肝臟再生中很關鍵。

- 此外,MSC衍生的外泌體(MSC-Exos)作為細胞外囊泡亞型,可遞送多種分子在肝臟再生中發揮重要作用,比如增強肝細胞增殖、抑制肝細胞凋亡等。

間充質干細胞抗肝纖維化的機制

基于MSC治療肝纖維化,調節轉化生長因子β(TGF-β)信號傳導是重要機制。

一方面,MSC可調節TGF-β/Smad通路抑制纖維化,如下調SMAD3mRNA表達、增加SMAD7mRNA表達以降低相關促纖維化因子表達,且有研究證實其通過上調Caveolin1表達、抑制HSC中該通路來改善肝纖維化;此外還可通過抑制NADPH氧化酶信號、激活Notch通路抑制活化的HSCs增殖。

另一方面,如今更多研究表明MSCs抗纖維化主要靠旁分泌作用,能分泌免疫調節因子或抗纖維化蛋白來抑制HSC增殖等,發揮抗纖維化功效。

同時,MSC衍生的外泌體(MSC-Exos)、細胞外囊泡(MSCs-EVs)也能通過不同通路抑制HSC活化減輕肝纖維化,還有研究指出MSC-Exos衍生的BECN1可促進活化HSC鐵死亡。值得一提的是,HPC給藥是通過促進相關細胞募集而非分化為巨噬細胞來實現抗纖維化作用。

免疫調節和抗炎作用

MSCs除了上述治療肝病的作用機制外,其另一項重要作用是免疫調節和抗炎作用,通過影響巨噬細胞的表型和功能,抑制T淋巴細胞或B淋巴細胞的增殖和活化,抑制ESLD中樹突狀細胞(DC)和自然殺傷細胞(NK)的分化和成熟,發揮治療作用。

其中,巨噬細胞在肝臟疾病中起著至關重要的作用,許多研究表明,MSC治療可通過產生免疫抑制分子和代謝產物,如前列腺素E2(PGE2)、腫瘤壞死因子-α刺激基因6(TSG6)、吲哚胺2,3-雙加氧酶(IDO)、白細胞介素-1受體拮抗劑(IL-1Ra)、IL-10、IL-4等,促進巨噬細胞從促炎M1表型向抗炎M2表型轉變。

細胞療法治療終末期肝病的臨床進展

目前廣泛用于治療ESLD的細胞類型主要有MSC和肝細胞,目前僅有少量臨床研究報道LPC、HepaStem、HSC的移植進入臨床試驗,而PSC、BTSC、巨噬細胞在肝病治療中的應用尚未見臨床試驗注冊(不包括終止或撤回的試驗)。

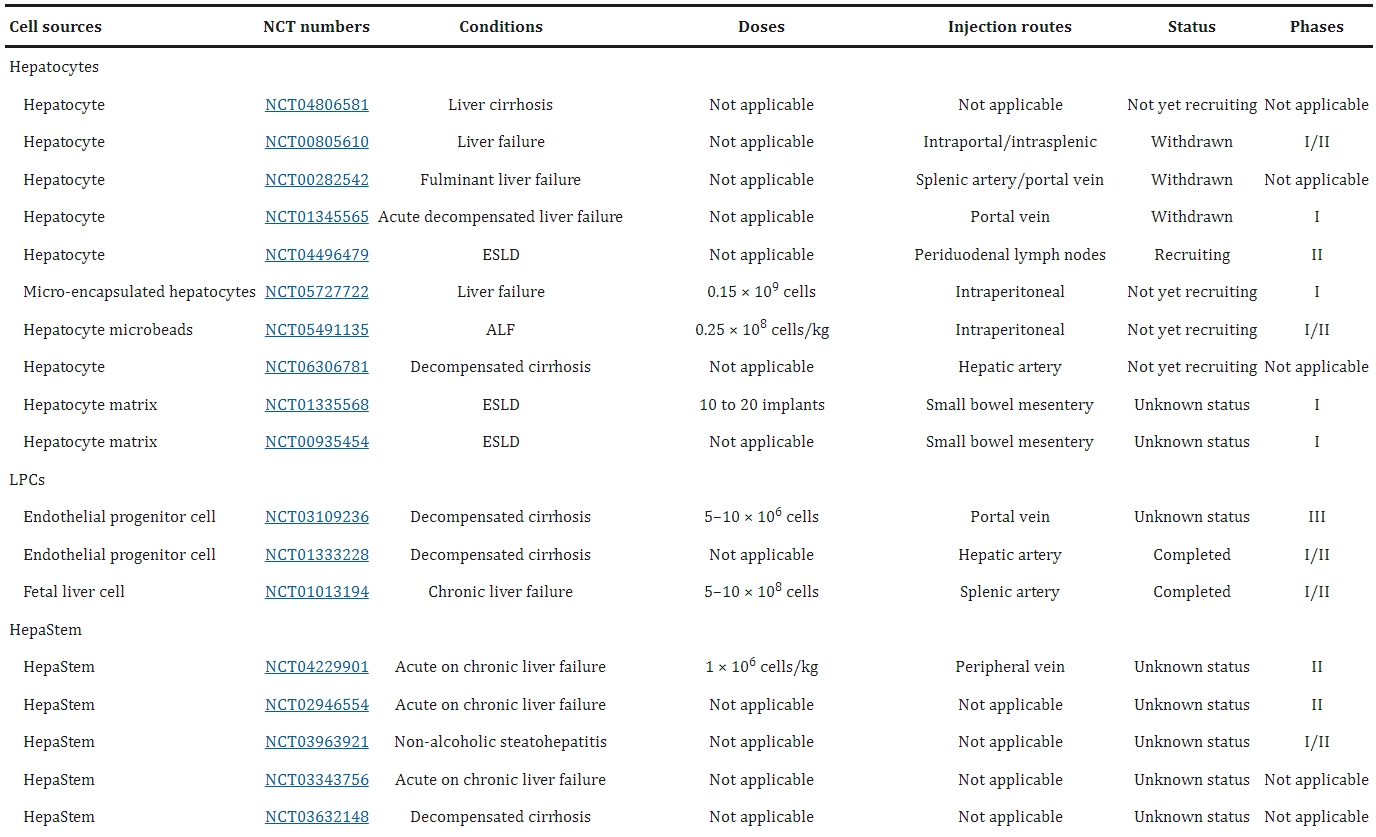

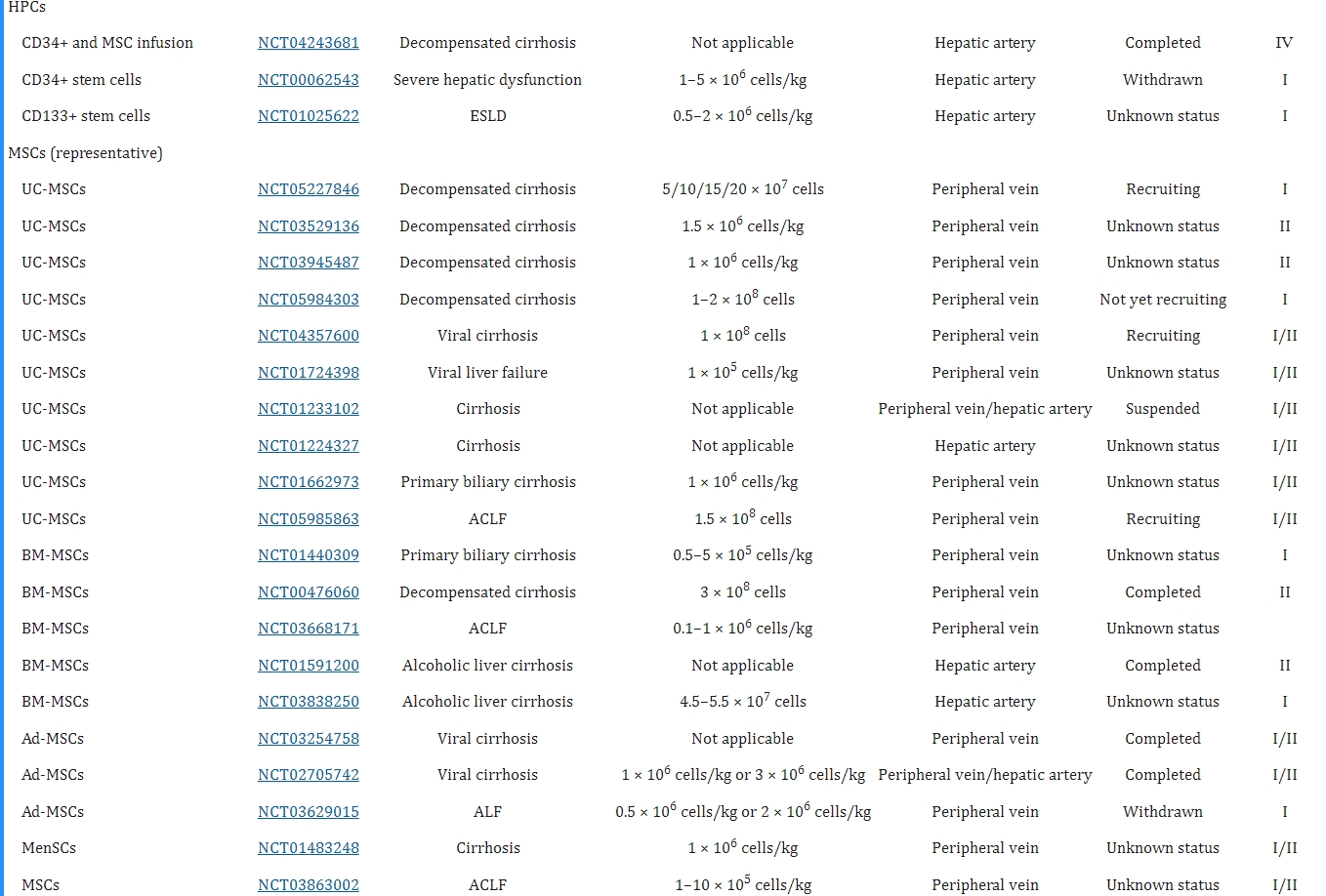

全球范圍內針對ESLD的細胞療法臨床試驗

在clinicaltrials.gov網站上以“肝細胞”、“肝祖細胞(內皮祖細胞)”、“HepaStem”、“間充質干細胞”或“造血祖細胞/干細胞”分別搜索“肝病”一詞,共發現注冊了94項治療肝病的臨床試驗,其中10項試驗(10.6%)使用肝細胞,3項試驗(3.2%)使用LPC,5項試驗(5.3%)使用HepaStem,73項試驗(77.7%)使用MSC,3項試驗(3.2%)使用HSC。值得注意的是,雖然用于治療ESLD的細胞來源多種多樣,但應用最廣泛的是MSC。

MSCs具有眾所周知的特性,包括易于獲取、可在體外擴增、低免疫原性、不存在倫理問題、具有免疫調節和組織修復能力,因此已成為治療肝病最有前途的細胞。

根據臨床試驗的搜索結果,截至2024年5月,在https://www.clinicaltrials.gov/上注冊了73項涉及間充質干細胞治療肝病的臨床試驗,其中大多數集中在肝硬化 (n=51) 和肝功能衰竭 (n=16) [圖3A]。在這些MSC治療肝硬化的臨床試驗中,大多數是DLC (35%) 和病毒性肝硬化 (25%) [圖3B]。在MSC治療肝功能衰竭的臨床試驗方面,其中一半是ACLF,35%是病毒性肝衰竭 [圖3C]。

(A)按肝病分類的MSCs臨床試驗。(B)肝硬化中MSC相關試驗的分類。(C)與肝功能衰竭相關的MSC相關試驗的分類。

細胞治療臨床應用的關鍵參數包括以下幾個方面:細胞來源、患者狀態、劑量和植入途徑,以及樣本量,這些必須標準化才能推進臨床應用。

因此,我們在表1中總結了針對ESLD(包括肝硬化和肝衰竭)的細胞治療代表性臨床試驗,旨在為未來研究人員制定臨床方案提供參考。

ACLF:慢加急性肝衰竭;Ad-MSCs:脂肪組織來源的 MSCs;ALF:急性肝衰竭;BM-MSCs:骨髓來源的 MSCs;ESLD:終末期肝病;HPCs:造血祖細胞;LPCs:肝祖細胞;MenSCs:月經血來源的 MSCs;MSCs:間充質干細胞;UC-MSCs:臍帶來源的 MSCs。

顯然,MSC已成為細胞治療最有前途的候選細胞,并廣泛應用于治療各種ESLD的臨床試驗。這些臨床研究大部分對患者進行了超過6個月的隨訪,并驗證了MSC輸注的安全性。

其中,2021年,一項“間充質干細胞治療失代償性肝硬化:隨機對照臨床試驗的長期隨訪研究”(時間最長(75個月)、樣本量最大(219例))證明,接受MSC治療的患者肝功能明顯改善,總生存率增加,且未出現任何治療相關并發癥。

值得注意的是,2023年,一項系統性薈萃分析研究了間充質干細胞治療肝硬化的療效和安全性。對11項臨床試驗(最終共計13項研究和854名患者)的匯總分析表明,MSC療法在六個月內顯著提高了ALB水平并降低了MELD評分,且沒有任何嚴重的不良反應。

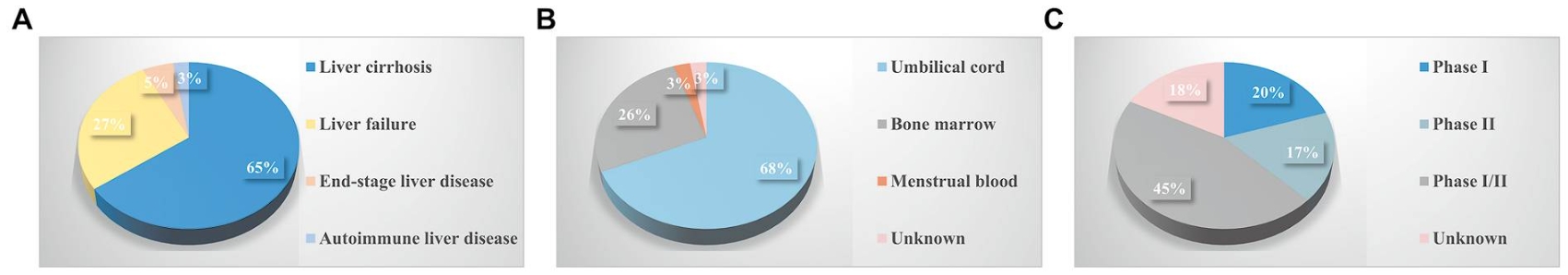

同年,解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫科發表了一項對過去十年關于MSC療法治療肝硬化或肝功能衰竭患者的臨床研究的薈萃分析進一步支持了MSC療法改善肝功能(包括MELD評分、ALB水平和TB水平)并延長生存率,且沒有嚴重的副作用或不良事件。

中國細胞治療終末期肝病的臨床試驗

中國是肝病負擔最重的國家之一,有近4億肝病患者,主要為乙肝病毒(HBV)和代謝性非酒精性脂肪肝(NAFD)。最近的一項全面系統評價顯示,中國NAFD的患病率從23.8%上升至29%。同時,中國有7400多萬人感染HBV,慢性乙肝復發可引發ACLF,進一步加劇肝病負擔。

近年來,中國肝病學家和研究人員在肝病預防、診斷、管理和治療等領域不斷取得突破,細胞治療,特別是間充質干細胞治療取得了重大成果,為抗擊肝病帶來了新的希望。

1、細胞治療成果:中國肝病學家在細胞治療尤其MSC治療方面取得成果,2012年就有報道稱MSC治療可改善相關肝病患者肝功能并降低ESLD模型評分。

2、臨床試驗情況:過去十年,MSC治療ESLD臨床試驗廣泛開展,截至2024年5月,在clinicaltrials.gov上注冊40個相關試驗方案,多與肝硬化和肝功能衰竭治療有關,常用細胞是臍帶來源的MSC,大多為I期和II期試驗(圖4)。

(A)按肝病分類的MSCs臨床試驗。(B)按不同MSCs來源分類的ESLD臨床試驗。(C)按臨床階段分類的MSCs治療ESLD的臨床試驗。

3、注冊項目信息:為規范干細胞臨床研究,醫療機構需先完成機構注冊再完成項目注冊。截至2023年12月,國家衛健委批準17個干細胞治療ESLD臨床研究注冊項目,廣泛使用MSC,針對失代償性肝硬化和肝功能衰竭。

4、干細胞藥物獲批:新藥上市要經過多個階段及IND申請程序。自2018年干細胞藥物新政實施至2024年5月,有8個治療ESLD的干細胞藥物獲NMPA批準進入IND,大部分為臍帶來源的MSCs(表2)。

干細胞治療終末期肝病的未來展望

一、現狀與需求背景

目前,終末期肝病(如肝衰竭、失代償性肝硬化等)死亡率頗高,雖然肝移植是唯一有效的治療手段,但面臨著供體肝臟短缺以及免疫抑制相關并發癥等難題,這就迫切需要開發新的治療策略來應對,干細胞治療在此背景下應運而生,并展現出一定潛力。

二、已取得的成果及優勢

間充質干細胞治療等干細胞療法已被廣泛證實能夠恢復重癥肝病患者的肝功能,減輕肝損傷,有助于推動細胞治療在臨床上的應用。例如,其可以通過多種機制參與肝臟修復,像分化為肝細胞來替代受損的宿主肝細胞,或者分泌多種生物活性因子調節肝臟微環境、抑制炎癥反應、促進肝細胞再生以及抗纖維化等,為改善ESLD患者的病情帶來希望。

三、面臨的挑戰

1.臨床研究方面:現階段關于干細胞治療ESLD的臨床試驗大多是單中心、小樣本研究,缺乏大規模、隨機對照試驗的有力支撐,距離廣泛的臨床應用仍存在一定差距。要想真正實現普遍應用,還需要進一步積累更多高質量的臨床證據,驗證其長期有效性和安全性。

2.細胞層面:需要解決諸如獲取高質量的干細胞、提高干細胞植入率以減少免疫排斥反應、保障植入干細胞能發揮長期穩定的治療效果等問題。而且對于干細胞具體的作用機制、最佳的細胞來源、最適宜的細胞類型等還需要更深入的研究明確。

3.治療方案優化:在治療方案上,像治療時機的精準把握、合適劑量的確定以及最佳輸注途徑的選擇等都有待進一步優化,以此來提高干細胞治療的特異性、安全性以及可控性。

四、未來發展方向

1.聯合治療趨勢:干細胞移植與常規藥物相結合被證明對肝病治療有顯著的療效,未來多種干細胞聯合治療或者干細胞與傳統藥物聯合治療可能是重要的發展方向。

- 比如傳統藥物聯合自體外周血干細胞、自體單個核細胞或間充質干細胞(MSCs)比單純傳統治療效果更好,自體肝干細胞(HSC)和間充質干細胞聯合輸注對部分肝病患者也是安全且能增強療效、延長肝功能改善持續時間的。

2.技術創新助力:

- 細胞預處理技術:通過對干細胞(如MSCs)進行缺氧、無血清培養、細胞因子預處理等體外預處理手段,模擬體內應激環境,引發干細胞的適應性反應,從而增強其活力和治療效果,這方面技術有望不斷完善和拓展應用。

- 構建疾病模型與組織工程:鑒于當前動物模型存在不能充分反映人類疾病真實狀況的局限,未來可構建患者來源或誘導多能干細胞(iPSC)來源的肝臟類器官模型,并結合器官芯片技術來模擬人類肝臟疾病,作為測試平臺。當這些人體仿生肝臟微生理系統模型對療效和毒性數據的預測價值得到充分驗證后,有望用人體3D體外肝臟組織模型取代動物研究。同時,利用水凝膠、生物打印等技術,結合干細胞誘導產生的肝細胞或肝細胞樣細胞來構建肝臟類器官,為移植提供更多功能性的肝細胞資源。

- 人源化動物模型應用:人源化肝臟小鼠模型可用于模擬人體肝臟的細胞組成、組織結構和功能特征,幫助深入研究肝臟代謝微環境、探尋治療靶點和解析作用機制,為干細胞治療ESLD的研發提供更好的參考依據。

總體而言,干細胞治療終末期肝病雖然目前還面臨諸多挑戰,但隨著研究的不斷深入以及相關技術的持續進步,其在未來有望成為改善ESLD患者預后、提高生存率的重要治療手段,前景較為廣闊。

參考資料:Zhang L, Deng Y, Bai X, Wei X, Ren Y, Chen S, Deng H. Cell therapy for end-stage liver disease: Current state and clinical challenge. Chin Med J (Engl). 2024 Dec 5;137(23):2808-2820. doi: 10.1097/CM9.0000000000003332. Epub 2024 Nov 18. PMID: 39602326; PMCID: PMC11649288.

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。

版權說明:本文來自杭吉干細胞科技內容團隊,歡迎個人轉發至朋友圈,謝絕媒體或機構未經授權以任何形式轉載至其他平臺,轉載授權請在網站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信