每年,全世界有 93 萬人遭受脊髓損傷 (SCI) 并留下無法挽回的后遺癥。康復是目前唯一可用的治療方法,不能恢復受損組織;因此,患者的功能恢復仍然有限。脊髓損傷的病理生理學是異質(zhì)的,這意味著潛在的治療目標因損傷發(fā)作時間、損傷程度或脊髓損傷水平而異。

近年來,盡管基于各種類型的干細胞進行了大量臨床試驗,但并未有效考慮這些方面的損傷,導致試驗結(jié)果困難重重。在癌癥等專業(yè)領域,基于患者特征的精準醫(yī)學帶來了無可爭辯的治療進步。

本綜述的目的是促進脊髓損傷領域精準醫(yī)學的發(fā)展。在這里,我們首先描述脊髓損傷的分類、慢性期的特征和完全損傷的亞型。然后,我們詳細介紹了針對每種病理狀況的不同類型的干細胞療法的適當目標和相關機制。最后,我們強調(diào)了干細胞治療在頸椎脊髓損傷中的巨大潛力。

干細胞療法與脊髓損傷

SCI 的病理生理學很復雜,涉及多種細胞類型之間復雜的動態(tài)相互作用,不能用一維方法治療,即那些依賴單一作用機制的方法。由于具有復制、分化成多種細胞類型和分泌大量營養(yǎng)因子的能力,干細胞非常適合治療脊髓損傷的多方面病理生理學。、

SCI 的干細胞療法可大致分為兩類。第一類涉及非神經(jīng)干細胞,包括骨髓間充質(zhì)干細胞 (BM-MSC)、臍帶間充質(zhì)干細胞 (UC-MSC) 和脂肪組織來源的間充質(zhì)干細胞 (AD-?MSC?)?。常采用靜脈/鞘內(nèi)給藥,植入到受傷區(qū)域取決于歸巢機制,分化成神經(jīng)細胞受到限制,因此病灶的神經(jīng)補充也受到限制。然而,MSCs分泌的神經(jīng)營養(yǎng)因子已被證明對病變具有治療作用。這類使用各種類型的 MSC 的干細胞療法,我們將在本綜述中稱為支持性干細胞療法,構(gòu)成了SCI領域的絕大多數(shù)臨床試驗或研究。與神經(jīng)干細胞相比,MSC 通常易于分離制備,這一事實在監(jiān)管程序中具有巨大優(yōu)勢。

第二類干細胞療法基于可以產(chǎn)生神經(jīng)細胞的干細胞。嗅鞘細胞(?OEC?)?、神經(jīng)干祖細胞(?NSPC?)?和源自胚胎干細胞或誘導多能干細胞的神經(jīng)祖細胞(?NPC)通常直接移植到受傷的脊髓中.?在該策略中,移植過程是侵入性的特殊手術(shù),細胞的制備通常需要復雜的過程。另一方面,植入是移植細胞的預期命運,取代丟失的神經(jīng)細胞并最終在功能上替代它們。在這篇綜述中,這種策略將被稱為負荷療法。

脊髓損傷的分類

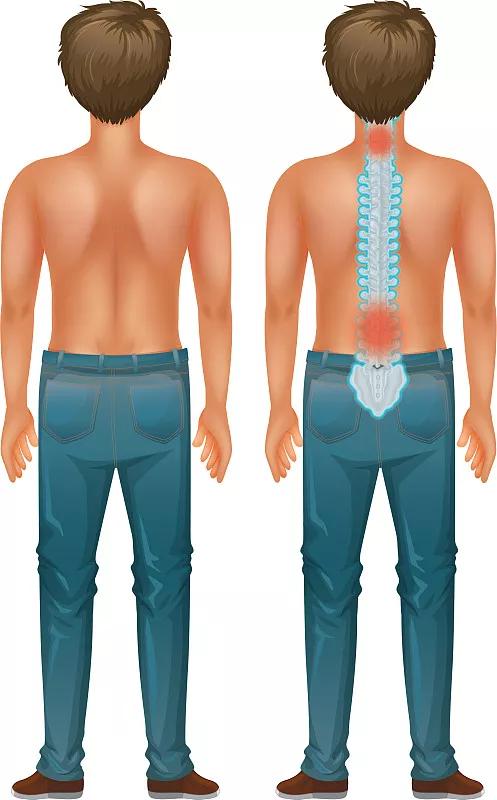

( A ) 殘留功能組織的不完全損傷。通過常規(guī)治療有望康復。

( B ) 假性完全損傷。無功能但可重新激活的組織(淺棕色)延伸穿過脊髓,打破了頭尾功能連續(xù)性。傳統(tǒng)治療很難恢復。通過促進軸突伸長和促進可再激活組織中的神經(jīng)活動,可以預期功能恢復。

( C ) 真正的完全傷害。無神經(jīng)組織(灰色)橫跨整個脊髓,在頭端或尾端對周圍可再激活組織的治療無法提供功能性顱骨連接。

干細胞移植治療脊髓損傷的作用機制

神經(jīng)保護作用

干細胞能夠分泌許多神經(jīng)營養(yǎng)因子,如腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子、 膠質(zhì)細胞源性神經(jīng)營養(yǎng)因子、神經(jīng)生長因子和堿性成纖維細胞生長因子等,從而發(fā)揮神經(jīng)保護作用,包括減少神經(jīng)變性和凋亡,支持神經(jīng)發(fā)生、軸突生長、髓鞘再生和細胞代謝等。當干細胞分泌神經(jīng)營養(yǎng)因子功能受損時,對脊髓損傷的神經(jīng)保護作用降低。

減輕神經(jīng)營養(yǎng)因子

干細胞分泌的神經(jīng)營養(yǎng)因子發(fā)揮神經(jīng)保護和抗炎作用。在這方面,最佳移植窗口是在急性和亞急性期,此時細胞死亡和炎癥最嚴重。由于神經(jīng)保護和抗炎作用在移植后很快開始,因此在亞急性期干細胞移植后通常會迅速觀察到實驗動物運動功能的改善。

因此,免疫染色分析表明,移植的神經(jīng)干細胞減少了病變區(qū)域嗜中性粒細胞和 iNOS+/MAC-2+激活的巨噬細胞的積累。RT-PCR分析也證實了在這種情況下炎癥細胞因子如TNF-α、IL-1β、IL-6和IL-12的下調(diào)。這表明移植細胞通過抑制損傷部位周圍炎癥引起的繼發(fā)性損傷來促進脊髓損傷后的功能恢復。骨髓間充質(zhì)干細胞也被證明可以通過分泌神經(jīng)營養(yǎng)因子的神經(jīng)保護機制和穩(wěn)定血脊髓屏障,來改善SCI后的功能。因此,支持性干細胞療法和負荷干細胞療法中神經(jīng)營養(yǎng)因子分泌的緩解作用似乎是一種強大的作用機制,尤其是在SCI后的急性和亞急性期。

調(diào)節(jié)神經(jīng)營養(yǎng)因子

除了在急性和亞急性期抑制炎癥和神經(jīng)保護外,神經(jīng)干細胞分泌的神經(jīng)營養(yǎng)因子對神經(jīng)元和星形膠質(zhì)細胞具有持續(xù)的積極作用,例如,激活損傷周圍殘留的可再激活組織,從而將由于長期增強而穩(wěn)定地發(fā)揮作用。

髓鞘再生

髓鞘再生促進療法的前提是殘余脫髓鞘和功能失調(diào)的神經(jīng)纖維的功能可以通過髓鞘再生得到恢復。在支持性干細胞治療的背景下,這種髓鞘再生策略需要功能性少突膠質(zhì)細胞仍然存在。作為一種作用機制,髓鞘再生相對較慢,因為成熟的髓鞘包裹軸突的形成被認為至少需要三周。在加載干細胞療法的情況下,必需的少突膠質(zhì)細胞源自移植的干細胞,這意味著移植細胞分化成成熟的少突膠質(zhì)細胞需要額外的時間。

中繼機制

關于負荷干細胞治療,所謂的中繼機制是最有前途的機制,但也是最難實施的機制。例如,在運動功能的情況下,存活的上層神經(jīng)元的軸突和來自移植細胞的神經(jīng)元必須首先形成突觸。然后,這些連接的移植物神經(jīng)元必須向尾部延伸軸突并與前角神經(jīng)元和/或運動相關的中間神經(jīng)元形成突觸。考慮到這種再生方案的復雜性,完整的概念證明仍有待建立也就不足為奇了。

頸脊髓損傷的特異性

有很多原因可以解釋關于治療頸脊髓損傷的臨床相關報告的稀缺性:評估上肢功能的困難、呼吸障礙、脊髓休克,以及處理四肢癱瘓的復雜性,與倫理和護理問題相關。然而,頸脊髓損傷占脊髓損傷的60%并代表更嚴重的臨床狀況,因為它們會影響上肢和下肢。在脊髓損傷中,社會對治療的需求最高的是頸脊髓損傷。同時,在頸髓中,上肢受神經(jīng)支配的肌肉在每個髓段上分離得比較清楚。此外,由于上肢比下肢具有更多功能,ADL完全不同,具體取決于殘疾程度(圖2A)。例如,如果功能范圍擴展到C6,則可以駕駛汽車。頸脊髓的分段功能化是最有希望的目標,因為重要的治療結(jié)果,例如臨床試驗中的ADL,可以通過相關髓段的輕微移動來實現(xiàn)。

( A ) 不同程度頸脊髓損傷的預期日常生活活動 (ADL) 子類別。與胸椎和腰椎損傷不同,脊柱損傷水平的細微差異會增加獨立的 ADL。

( B ) 真正的完全性頸髓損傷。神經(jīng)區(qū)穿過脊髓(灰色),但它周圍的可再激活組織(淺棕色)仍然存在。隨著可重新激活的組織因干細胞治療而變得有功能,患者的ADL有望增加。

我們已經(jīng)提到假完全損傷的存在,其中一些無功能但可重新激活的組織仍然存在,即使在功能完全損傷中也是如此。頸脊髓損傷包括不完全性損傷、假性完全性損傷和真性完全性損傷。如前所述,在不完全性和假性完全性損傷中,干細胞治療的機制預計主要涉及組織再激活神經(jīng)營養(yǎng)因子。例如,在MRI上觀察到殘留組織的ASIAA級患者,即對應于假性完全損傷,通過施用BM-MSCs改善了受傷尾側(cè)的功能。當考慮真正的胸腰椎脊髓完全損傷時,病變處沒有神經(jīng)組織,干細胞治療的功能恢復完全取決于中繼機制。相比之下,在真正的頸髓完全損傷中,功能性髓質(zhì)水平預計會通過使損傷顱側(cè)的可再激活組織功能化而擴大,這將直接導致ADL改善(圖2B)。

對于真正的完全損傷的再生治療,通常的目標是恢復損傷尾側(cè)的功能。然而,在頸髓真正完全損傷的情況下,應以適當?shù)闹饕繕嗽u估臨床試驗的成功,例如損傷顱側(cè)功能水平的擴展和伴隨的ADL增加。

與改良康復相結(jié)合

已經(jīng)針對SCI進行了多項臨床試驗,但迄今為止,只有與康復相關的試驗取得了有益的結(jié)果。關于與干細胞療法聯(lián)合治療的比較臨床報告很少,因為在沒有康復的情況下治療SCI患者在倫理上是困難的。作為一項實驗研究,據(jù)報道,慢性期胸部SCI小鼠的NSPC移植和常規(guī)跑步機康復證明了后肢的功能恢復,表明在腰椎增大方面具有協(xié)同作用。已經(jīng)報道了旨在調(diào)節(jié)神經(jīng)回路的改良康復。對周圍神經(jīng)進行干預相對容易,并且已經(jīng)開發(fā)出用于功能性電刺激 (FES) 的可穿戴設備。FES檢測肌肉的輕微收縮并將其轉(zhuǎn)化為較大的刺激,輸入和輸出的重復循環(huán)增強了神經(jīng)回路。Robot Suit HAL(混合輔助肢體)使用外骨骼擴展這種反饋,并將肌電圖轉(zhuǎn)換為機械輸出以支持關節(jié)運動并通過來自感覺輸入的反饋增強神經(jīng)回路。此外,如上所述,神經(jīng)可塑性不僅存在于病變區(qū)域周圍,還存在于上級神經(jīng)回路周圍,并且有研究描述了使用腦電圖的神經(jīng)反饋的有效性。由于通過常規(guī)康復實現(xiàn)了協(xié)同效應,因此將在未來的研究中描述干細胞療法與神經(jīng)反饋康復的組合方案。

結(jié)合電/磁刺激

電/磁刺激療法以及干細胞療法最近受到廣泛關注。不同類型的刺激已應用于治療SCI:經(jīng)顱磁刺激、治療性電刺激、周圍神經(jīng)電刺激、經(jīng)皮神經(jīng)電刺激、硬膜下電刺激、硬膜外電刺激、硬膜下電刺激、深部腦刺激和模擬經(jīng)顱磁刺激的腦表面硬膜外電刺激.在硬膜外電刺激、硬膜下電刺激、椎管內(nèi)電刺激等直接刺激脊髓的方法中,刺激脊髓輸入輸出回路,促進姿勢和用力強度的調(diào)整,恢復自發(fā)運動控制。

SCI的并發(fā)癥,如屈肌痙攣、反射亢進和痙攣,也可能是由于損傷后失去皮質(zhì)輸入的運動神經(jīng)元的不適當側(cè)芽和突觸增生引起的。電刺激可能會充分激活運動神經(jīng)元并抑制這種過度的傳入突觸發(fā)生。最初,這些電刺激治療被認為可以修改和改善剩余的神經(jīng)回路。然而,有報道稱電刺激對ASIAA(完全損傷)患者有效,表明無功能但可重新激活的組織也被激活。有報告描述了磁刺激和干細胞療法的聯(lián)合作用,并且預計這些刺激與干細胞療法會產(chǎn)生協(xié)同效應。

結(jié)論

通過針對受傷區(qū)域周圍的非功能性可再激活組織,可以預期干細胞治療的不同再生機制,即使沒有直接移植到受傷區(qū)域。此外,由于頸椎SCI的治療具有很高的社會需求,并且根據(jù)其病理學可能有效,因此有必要以適當?shù)哪繕诉M行研究。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信