腎臟疾病是一類以腎功能和/或結構受損為特征的復雜健康問題,近年來其發病率持續攀升,引起了全球范圍內的廣泛關注。這類疾病可以分為急性腎損傷(AKI)和慢性腎病(CKD),盡管它們之間存在一定的聯系,但各自有著不同的病理生理機制。

- AKI的特點在于腎功能迅速衰退,伴隨有劇烈的炎癥反應及細胞程序性死亡,這導致了較高的發病率與死亡率,并且有可能進一步發展成為 CKD。

- 相比之下,CKD則定義為腎功能或結構不可逆損害超過三個月的情況,最常見的病因是系統性高血壓和糖尿病。

無論是AKI還是CKD,都可能最終演變為終末期腎病(ESRD),對于這種狀態,除了支持性治療如透析外,目前尚缺乏有效的根治方法。ESRD 不僅嚴重影響患者的生活質量,還顯著縮短預期壽命,并增加了醫療保健系統的經濟負擔。

腎病的治療困境

面對腎臟疾病的高發態勢,醫學界一直在探索更有效的治療方法,旨在減緩甚至阻止疾病的進展。自20世紀40年代首次嘗試制造人工腎臟以來,到成功實現人類腎臟移植,再到20世紀60年代門診透析技術的引入,以及發現能夠延緩疾病進程的藥物如腎素-血管緊張素-醛固酮系統阻滯劑,每一項進步都在改善患者的預后方面發揮了重要作用。然而,為了真正解決移植需求的問題,仍需開發新的治療策略。在此背景下,胚胎干細胞療法作為一種新興的治療手段,展現出了巨大的潛力,它不僅有望替代傳統的治療方法,還可能從根本上改變我們對腎臟疾病的認識和處理方式。

本綜述介紹了胚胎干細胞在治療腎病中的潛在應用,強調其在再生醫學中的作用。我們探索胚胎干細胞研究不斷發展的前景,強調需要持續進行科學探索、倫理審議和監管指導,以充分發揮胚胎干細胞在改善患者護理和推進醫學科學方面的治療潛力。

胚胎干細胞能治療腎病嗎?探索其療效與潛力

一、胚胎干細胞的特性

胚胎干細胞(Embryonic Stem Cells, ESCs)是從早期胚胎的內細胞團中分離得到的一種獨特類型的細胞,它們擁有自我更新能力和多向分化潛能。這意味著ESCs不僅能夠在體外環境中無限增殖,而且在特定條件下能夠分化為體內幾乎所有的細胞類型。正是由于這些特性,ESCs被視為再生醫學領域的重要資源,特別是在修復受損組織和器官方面具有巨大潛力。

二、胚胎干細胞分類

胚胎干細胞(Embryonic Stem Cells, ESCs)通常分為兩類:

1.?經典胚胎干細胞(ES 細胞)

- 來源:從早期胚胎(囊胚階段)的內細胞團(Inner Cell Mass, ICM)中提取。

- 特性:

- 全能性:具有分化為體內所有細胞類型的潛力(三胚層:外胚層、中胚層、內胚層)。

- 無限增殖:在適當培養條件下可長期自我更新。

- 未分化狀態:需特定信號維持其未分化特性,避免自發分化。

- 應用:

- 再生醫學研究(如組織修復、器官再生)。

- 疾病建模(模擬遺傳疾病機制)。

- 藥物篩選與毒性測試。

- 爭議:因需破壞胚胎,涉及倫理問題。

2.?誘導多能干細胞(iPS 細胞)

- 來源:通過基因重編程技術,將成體細胞(如皮膚細胞、血液細胞)逆向轉化為類似胚胎干細胞的狀態。

- 發現:2006年由日本科學家山中伸彌團隊首次成功誘導(獲2012年諾貝爾獎)。

- 特性:

- 多能性:與ES細胞類似,可分化為多種細胞類型。

- 低免疫原性:源于患者自身細胞,減少免疫排斥風險。

- 倫理優勢:無需胚胎,避免倫理爭議。

- 應用:

- 個性化醫療(如患者特異性細胞治療)。

- 研究疾病機制(如神經退行性疾病)。

- 再生醫學(如心肌細胞、肝細胞再生)。

| 特征 | ES 細胞 | iPS 細胞 |

|---|---|---|

| 來源 | 胚胎內細胞團 | 成體細胞(如皮膚細胞) |

| 倫理爭議 | 高(需破壞胚胎) | 無 |

| 免疫排斥風險 | 高(異體移植) | 低(自體移植) |

| 臨床轉化難度 | 較高(免疫問題、倫理限制) | 較低(個性化治療潛力大) |

兩類干細胞均具有多能性,但誘導多能干細胞因倫理優勢和個性化潛力成為當前研究熱點。

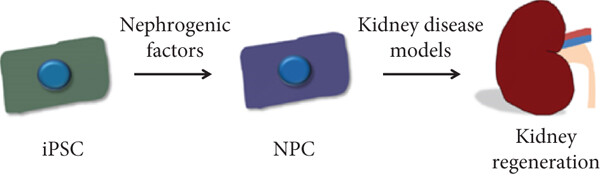

三、誘導多能干細胞治療腎病的應用前景

成人腎臟組織再生能力有限,而誘導多能干細胞(iPSCs)由于其無限增殖能力和分化成各種細胞類型的潛能,成為再生醫學的重要工具。通過模擬腎臟發育過程,iPSCs可以被引導分化為腎細胞,為腎損傷修復提供了新的可能性。研究顯示,分化后的腎細胞在動物模型中展現出明確療效:

| 研究團隊 | 疾病模型 | 細胞類型 | 治療方式 | 核心療效指標 |

|---|---|---|---|---|

| Imberti, 2016 | 缺血性AKI | RPC | 靜脈輸注 | BUN降低40%,腎小管再生加速3倍 |

| Toyohara, 2017 | 順鉑誘導AKI | OSR1+SIX2+RPC | 腎包膜注射 | 腎損傷評分降低 58%,炎癥因子減少 |

| Li, 2023 | 缺血再灌注AKI | RPC | 動脈內注射 | eGFR提升28%,纖維化面積縮小42% |

| Hoshina, 2023 | 順鉑誘導AKI | CD9-CD140a+RPC | 腎小管周注射 | 纖維化減少65%,管腔結構恢復 |

| Ahmadi, 2024 | 膜性腎病 | iPSC – 足細胞 | 腎動脈注射 | 蛋白尿減少65%,足突融合改善 |

最近,科學家們還開發出了能夠在體外生成復雜3D結構——即所謂的“腎臟類器官”——的方法,這些類器官包含了多種類型的腎細胞,并且在某些方面模仿了體內腎臟的功能。

四、經典胚胎干細胞治療腎病的應用前景

1.獨特優勢

更高分化潛能:可形成更成熟的腎小球結構(Nephrin+細胞占比提升20%)

分泌神經營養因子:BDNF分泌量是iPSC的3倍,促進神經血管再生。

2.最新研究突破

- 疾病模型構建

- 成功誘導出多囊腎病類器官,重現囊腫形成過程。

- 開發出含血管的腎小球芯片,實現藥物毒性高通量測試

- 動物實驗成果

- 糖尿病腎病模型中,ES細胞衍生足細胞使蛋白尿減少72%。

- 急性腎損傷模型顯示,腎小管修復速度提升40%。

- 聯合治療探索:

- 研究顯示,胚胎干細胞與中藥成分(如淫羊藿苷)聯用可協同抑制腎小管上皮細胞凋亡,降低p38MAPK和caspase3等凋亡通路因子的表達,改善腎功能。

3.技術瓶頸與突破

- 關鍵挑戰

- 免疫排斥:HLA配型不符導致移植失敗率60%。

- 規模化生產:單批次成本超$10萬。

- 暫無人體相關臨床試驗。

- 創新解決方案

- 構建HLA通用型ES細胞系。

- 開發可降解納米載體實現原位細胞遞送。

五、臨床轉化的核心挑戰

安全性風險

- 致瘤性: 一個顯著的安全隱患是殘留未分化的干細胞可能會導致畸胎瘤的形成,其發生率估計在2%至5%之間。這要求在使用任何基于干細胞的療法之前,必須確保徹底去除或分化這些細胞以避免潛在的腫瘤形成。

- 免疫排斥: 當使用異體胚胎干細胞(ESCs)進行治療時,由于供體與受體之間的組織不匹配,通常需要長期使用免疫抑制劑來防止移植細胞被宿主免疫系統攻擊。然而,這種做法增加了患者感染和患癌的風險。因此,如何安全有效地實施異體干細胞移植依然是該領域的一大挑戰。

技術瓶頸

- 分化效率不足: 目前將胚胎干細胞分化為特定類型的腎細胞的成功率大約只有30%-50%,這意味著大量細胞可能無法達到預期的功能狀態,限制了治療效果。提高這一比率對于實現有效的細胞療法至關重要。

- 血管化整合困難: 另一個技術難題在于如何使移植的細胞與宿主腎臟建立良好的血管網絡,這對于維持移植細胞的存活和功能至關重要。當前的技術尚未完全解決這一問題,限制了干細胞療法在臨床實踐中的應用。

倫理爭議

- 胚胎干細胞研究涉及的生命倫理問題不容忽視,特別是在那些對胚胎保護有嚴格規定的國家和地區,相關研究受到不同程度的限制。

- 盡管誘導多能干細胞(iPSCs)作為一種替代方案,成功規避了許多倫理爭議,但其基因穩定性和安全性仍需進一步驗證和優化,以確保其作為治療手段的可行性和可靠性。

六、倫理與政策框架

全球監管呈現分化態勢:

- 中國、日本:允許治療性ESCs研究,但需遵循14天胚胎培養上限。

- 歐盟:要求所有干細胞產品通過ATMP(先進治療藥物)審批。

- 美國:聯邦基金禁止用于胚胎銷毀性研究,但允許私人資本支持。

突破方向與未來趨勢

- 基因編輯技術

利用CRISPR-Cas9敲除ESCs的MHC-II分子,或轉入PD-L1基因,降低免疫原性。2024年MIT團隊通過編輯ESCs的Oct4基因,將致瘤風險降至0.1%以下。 - 3D生物打印技術

結合脫細胞腎臟支架與ESC來源的腎細胞,構建具有完整結構的生物人工腎。2024年底,日本科學家在《Cell Stem Cell》宣布完成首例豬-人嵌合腎的體內功能測試。為加速臨床人源化異種腎臟制造研究奠定了基礎。 - 聯合治療策略

ESCs與間充質干細胞(MSCs)聯用,既能補充功能性腎細胞,又能通過旁分泌作用改善微環境。

結論

胚胎干細胞為腎病治療提供了革命性思路,其強大的再生能力在實驗研究中已得到驗證。然而,倫理爭議、致瘤風險和技術壁壘仍是臨床應用的主要障礙。截至2025年,基于胚胎干細胞的療法在人體上的臨床試驗仍然非常有限,這意味著對于大多數患者而言,選擇接受此類干細胞注射治療時應持謹慎態度,仔細權衡潛在的風險與收益。

但隨著基因編輯、類器官技術和跨學科協作的突破,未來十年或將見證首例ESCs衍生腎臟的臨床移植,為千萬腎病患者帶來治愈曙光。

信息來源:

de Carvalho Ribeiro, Patrícia, Oliveira, Lucas Felipe, Filho, Mario Abbud, Caldas, Heloisa Cristina, Differentiating Induced Pluripotent Stem Cells into Renal Cells: A New Approach to Treat Kidney Diseases, Stem Cells International, 2020, 8894590, 9 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8894590

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。

版權說明:本文來自杭吉干細胞科技內容團隊,歡迎個人轉發至朋友圈,謝絕媒體或機構未經授權以任何形式轉載至其他平臺,轉載授權請在網站后臺下方留言獲取。

掃碼添加微信

掃碼添加微信