腦卒中(中風)是全球重要的致死與致殘原因之一。傳統治療受限于短暫的時間窗(比如溶栓的黃金期約為4.5小時),而已經發生的神經損傷很難逆轉。干細胞療法作為新興手段,近年來開始走進臨床視野,為很多中風患者帶來了新的希望。

到2025年,干細胞在中風治療上的臨床進展明顯加速——尤其是神經干細胞移植和基于3D間充質干細胞的新藥,在多項試驗中展示了可觀的潛力,給“修復受損腦組織”這樣的目標增添了現實可能。

本文將結合國內外搜索到的臨床資料,系統梳理2025年1月至10月干細胞治療中風的最新臨床進展,為患者呈現最前沿科學動態與臨床突破。

2025年1-10月干細胞治療中風最新進展:炎癥抑制與神經再生的雙重突破

2025年1-10月干細胞治療中風臨床進展匯總

2025年1月干細胞治療中風臨床進展

1月初,首都醫科大學附屬北京天壇醫院牽頭在國際知名期刊《神經再生研究》上發表了一篇關于《缺血性腦卒中中炎癥反應的機制及干細胞的治療作用:現有證據與未來展望》的研究成果。[1]

本綜述的目的是通過概述缺血性中風后復雜的炎癥級聯和與免疫反應相關的幾種主要細胞類型的動態,探索干細胞治療在中風治療領域相對于傳統治療的巨大潛力。

研究發現:

間充質干細胞(MSCs)通過分泌外泌體調控炎癥、促進血管新生及神經再生,動物實驗顯示其可減少40%腦梗死體積,并延長治療時間窗至72小時;基因改造MSCs過表達CCL2可顯著增強神經修復能力。

神經干細胞(NSCs)移植可重建神經回路,動物模型運動功能提升50%,但存活率低仍是瓶頸;結合3D生物打印技術構建的神經血管支架有望提高移植效率。

羊膜上皮干細胞(hAESCs)憑借低免疫原性,在猴模型中減少40%梗塞面積,且延遲給藥仍具療效。

多能干細胞(PSCs)通過基因編輯技術降低腫瘤風險,優化神經保護功能。盡管臨床前研究及早期試驗(如國內首個MSC藥物進入臨床階段)驗證了安全性與初步療效,但精準調控給藥時機、劑量及遞送方式,系統評估長期安全性,以及明確分子機制仍是臨床轉化的關鍵挑戰。

研究表明,多種干細胞(如間充質干細胞、神經干細胞)可改善患者運動能力和生活質量,部分療法已進入臨床階段。盡管仍需解決安全性、療效標準化等問題,但其突破傳統治療時間限制、推動神經功能恢復的能力,為中風患者帶來了革命性治療選擇,有望大幅降低殘疾率并提升康復效果。

1月8日,美國格拉德斯通研究所證實,源自干細胞的細胞療法能夠在中風后恢復大腦活動的正常模式。大多數中風治療必須在中風發生后的數小時內立即實施才能奏效,而即便在中風一個月后,這種細胞療法對中風大鼠進行治療時仍有效。[2]

“目前尚無任何療法能夠在中風后數周或數月內進行,從而預防長期癥狀,因此這項研究令人興奮不已,”領導這項發表在《分子治療》期刊上的新研究的格拉德斯通研究員珍妮·帕茲博士說道。“我們的研究結果表明,在這個時間點進行干預并產生積極影響還不算太晚。”

這項研究中使用的改良干細胞已在臨床開發中進行了十多年,用于治療中風和創傷性腦損傷。臨床試驗已經表明,在某些患者中,干細胞可以幫助他們重新獲得對手臂和腿部的控制。然而,科學家們并不確定大腦中的哪些變化促成了這些癥狀的改善。

這項新研究首次詳細闡述了干細胞對大腦活動的影響。這項研究有望改進干細胞療法,并有助于開發對大腦具有類似影響的其他治療方法。

2025年2月干細胞治療中風臨床進展

2月17日,舉行的國際卒中大會(ISC 2025)上,一項題為《首次使用胚胎源性神經干細胞 (NR1) 進行腦內移植治療慢性缺血性中風的人體1/2a期研究 (NCT04631406):12個月結果》的臨床研究報告引起了廣泛關注。[3]

該研究揭示了通過神經干細胞移植技術,能夠顯著改善患有超過12個月慢性缺血性中風成年患者的神經功能和運動能力。

首次人體臨床試驗為期12個月,納入了18名缺血性皮層下大腦中動脈中風后6至60個月的成年人,他們的改良Rankin量表評分為3或4。研究發現:

12個月內觀察到顯著神經功能改善:17名隨訪≥3個月的患者中,所有受試者Fugl-Meyer運動功能量表(FMMS)總分均提升,其中11人達到臨床意義的恢復;12個月時,總FMMS平均增加12.1分,上肢和下肢功能分別提升7.4分和4.7分,日常生活能力(BI)提高7.7分,美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)改善1.77分,步行速度亦顯著增強。

影像學顯示,14名患者在第7天出現運動前皮質瞬態FLAIR信號(2個月內消退),靜息態fMRI提示感覺運動網絡功能連接增強,FDG PET證實同側運動皮質及對側小腦代謝活性提升。

安全性方面,僅出現頭痛、短暫性失語癥惡化及無癥狀硬膜下積液等輕微不良事件,均自行緩解。

詳情請瀏覽:全球首例胚胎神經干細胞治療中風人體試驗成功:患者運動功能顯著恢復

2025年3月干細胞治療中風臨床進展

3月12日,國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)批準了國內首款間充質基質細胞藥物(NR-20201)的臨床試驗申請(IND),擬用于治療急性缺血性腦卒中。[4]

這是國內首個針對該適應癥的間充質基質細胞藥物獲批進入臨床階段,也是全球首個進入臨床階段的同類產品。該藥物此前已于2024年10月26日獲美國FDA批準開展臨床試驗,標志著中國在細胞治療領域的監管審評能力與國際接軌,并逐步邁向全球引領地位。

NR-20201是一種基于間充質干細胞(MSC)的創新療法,通過激活內源性修復系統,突破傳統溶栓藥4.5小時的時間限制,動物實驗顯示其治療窗口可延長至發病后72小時。

該療法利用MSC分泌的外泌體(攜帶miR-17-92簇)抑制神經元凋亡(梗死體積減少47%),同時通過下調促炎因子(IL-1β、TNF-α)、上調抗炎因子(IL-10)重塑免疫微環境,并借助VEGF、Ang-1等因子加速側支循環建立(腦血流恢復速度提升2.3倍)。

臨床前研究證實其免疫原性低、安全性良好,有望為我國1300萬現存腦卒中患者及超300萬年新增病例中無法接受傳統治療的超時間窗患者提供新選擇。

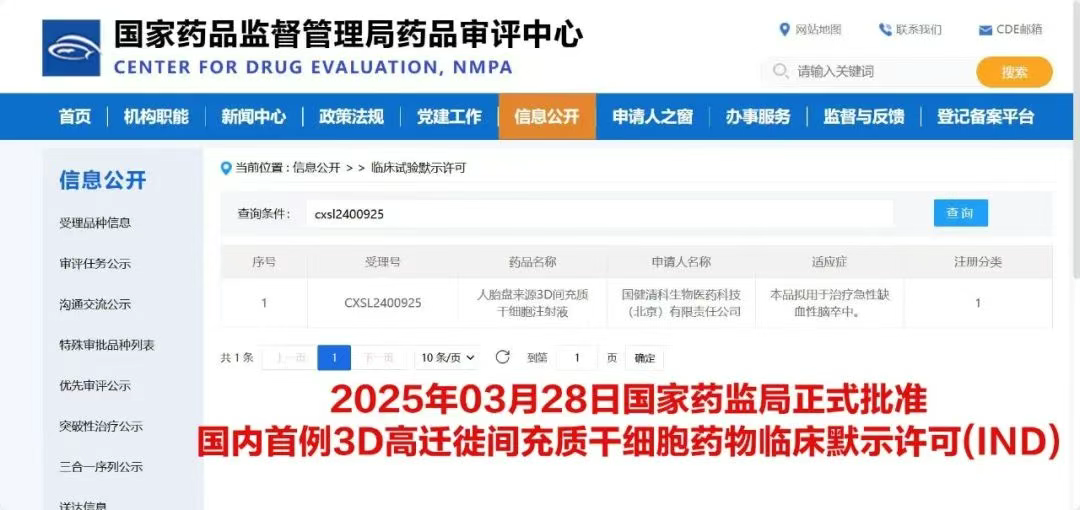

3月28日,國健清科生物醫藥科技宣布,其自主研發的”人胎盤來源3D間充質干細胞(MSC)注射液”正式獲得國家藥品監督管理局(NMPA)臨床試驗默示許可(IND)。[4]

該產品依托清華大學深圳國際研究生院吳耀炯團隊十年攻關成果,采用全球首創的3D無載體懸浮培養技術制備,為急性缺血性腦卒中患者提供革命性治療方案。

此次獲批的3D MSC注射液采用全球首創的“發酵罐無載體懸浮培養基”工藝,突破了傳統二維平面培養的局限。

較傳統方法制備的MSC,3D MSC具有體積小,遷徙能力高,細胞表面關鍵受體CXCR4表達大幅增加,靜脈、動脈注射都不會堵塞血管,免疫調節因子和生長因子的表達水平更是顯著提升。這一技術革新不僅大幅提升了藥物療效,更為規模化生產及質量控制提供了可靠保障,填補了國際空白。

3D-MSC注射液三大核心創新:

1.高效遷徙能力:細胞體積縮小70%,CXCR4受體表達量達50%,突破肺血管屏障,靶向富集損傷組織;

2.超強修復活性:單細胞測序證實其免疫調節因子(TSG-6、PGE2等)和生長因子(VEGF、IGF等)分泌量較2D-MSC提升3-5倍;

3.規模化量產:通過生物反應器無載體懸浮培養技術,年產能可達10萬劑,滿足全球臨床需求。

吳耀炯教授在采訪中表示:“這項技術的核心在于通過三維動態培養模擬體內微環境,使干細胞在體外保持更接近生理狀態的活性和功能。我們攻克了傳統培養方式中細胞易老化、功能衰退的難題,使得3D MSC在移植后的存活率和治療效果顯著提升。”他特別強調,該技術的規模化生產將大幅降低治療成本,為腦卒中等疾病的細胞治療普及奠定基礎。“這是中國科學家在再生醫學領域邁出的重要一步,也為全球患者帶來曙光。”

相關閱讀:干細胞治療中風:如何從短期神經損傷降低到長期影像學改善?臨床案例分析

2025年4月干細胞治療中風臨床進展

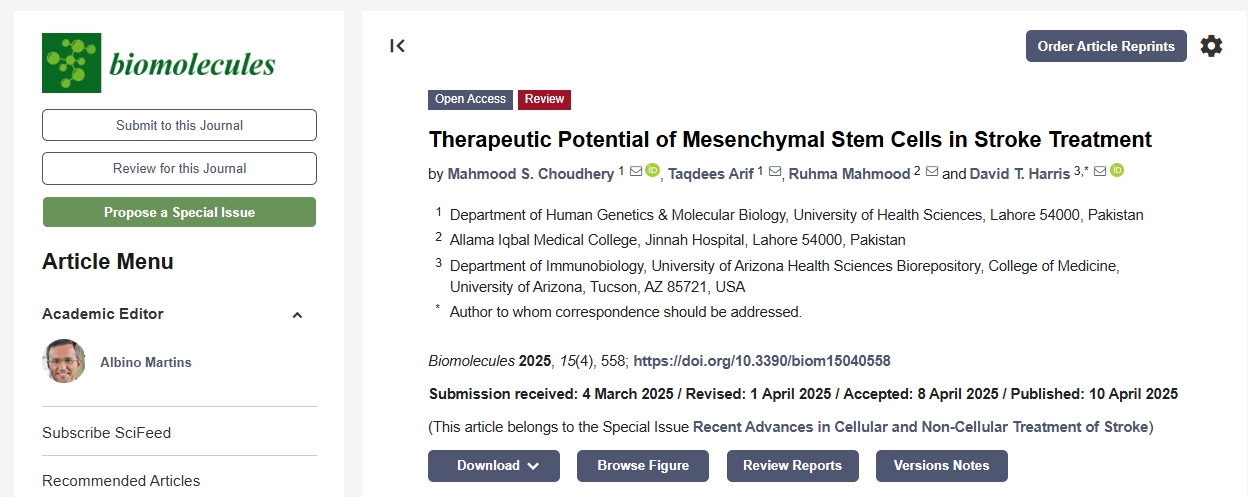

4月10日,國際期刊《Biomolecules》發表了一篇“Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells in Stroke Treatment”的文獻綜述。[5]

該綜述探討了間充質干細胞 (MSC) 在中風治療中的作用機制,包括免疫調節和抗炎作用、神經保護和神經再生、旁分泌信號傳導、誘導血管生成、促進神經發生以及歸巢和遷移至受損組織區域。

其次,本文還詳細討論了MSC在中風疾病中的臨床研究和治療應用。最后,本綜述還重點介紹了MSC在中風和其他神經系統疾病治療中的挑戰和未來發展方向。

研究表明,間充質干細胞(MSC)因其免疫調節、神經保護、血管生成及促進神經再生等多重機制,成為中風治療的研究熱點。臨床前及臨床試驗顯示,MSC可通過分化、旁分泌作用、線粒體轉移等方式修復腦損傷,部分研究已證實其安全性和初步療效。

然而,細胞來源、治療時機、遞送策略及標準化等問題仍需解決。未來需結合技術創新(如基因編輯、靶向遞送)與精準醫學,推動MSC療法從實驗走向臨床應用,為中風患者提供更有效的神經修復方案。

詳情請瀏覽:綜述:談談間充質干細胞治療中風的機制、案例及未來發展方向

2025年5月干細胞治療中風臨床進展

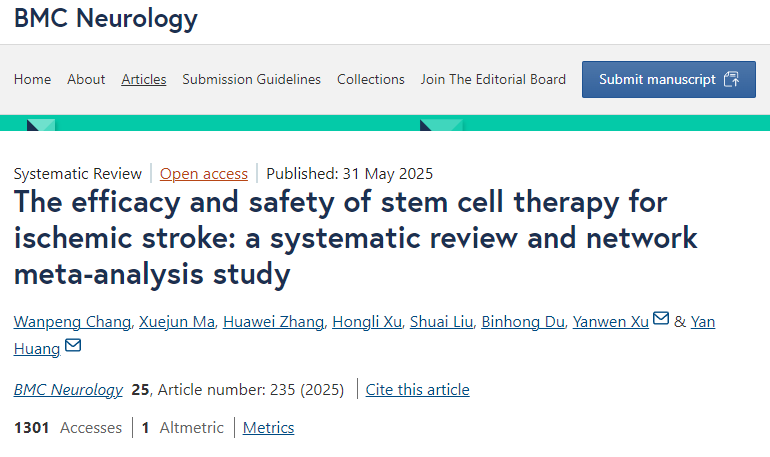

5月31日,國際期刊《BMC Neurology》上發表了一篇名為《干細胞治療缺血性卒中的療效和安全性:系統評價與網絡薈萃分析研究》的研究成果。[6]

共納入19項研究,1055例患者。研究表明,臍帶血間充質干細胞在改善缺血性中風患者的神經功能方面更有效,而骨髓單個核細胞在改善缺血性中風患者的運動功能和日常生活能力方面更有效。

目前,用于治療缺血性中風的干細胞類型相對單一,且臨床試驗仍處于早期階段,因此未來仍需進一步完善此類研究的納入標準和條件,以篩選出最適合改善缺血性中風患者的干細胞類型。

2025年6月干細胞治療中風臨床進展

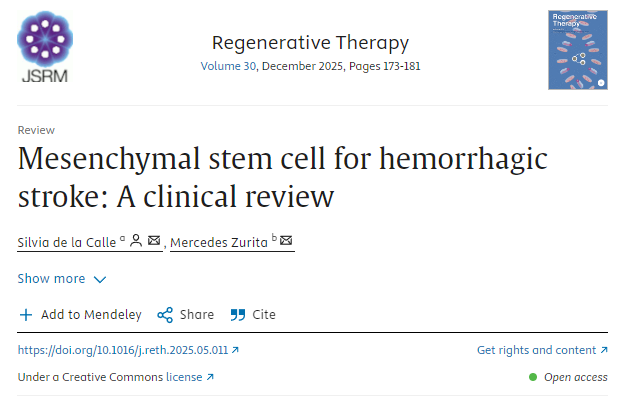

6月12日,國際期刊《Regenerative Therapy》上發表了一篇名為《間充質干細胞治療出血性中風:臨床回顧》的臨床成果。[7]

現有臨床試驗結果顯示,間充質干細胞(MSC)用于腦出血患者的安全性已得到一致證實,未見嚴重不良反應。但在療效方面,結果并不完全一致:部分研究顯示患者在神經和運動功能方面有明顯改善,而也有研究未發現顯著臨床效果。

多數研究采用NIHSS、BI、MBI、FIM等量表評估,結果表明不少患者在語言、肌力、認知和運動獨立性等方面出現不同程度的恢復。一項研究報道患者在隨訪兩年中言語、肌肉力量、呼吸及疼痛均改善;另一項團隊發現六個月內患者 NIHSS和BI評分優于對照組,部分患者甚至實現神經功能完全恢復。Chang和Tsang的研究則在五年隨訪中進一步證實了功能改善的持久性。

但也存在陰性結果。例如Bashin小組未觀察到運動功能的顯著差異,但發現其在炎癥反應和相關生物標志物方面可能有作用。

2025年7月干細胞治療中風臨床進展

7月1日,日本科研人員在《scientific reports》期刊雜志上發表了一篇名為《干細胞治療急性和亞急性缺血性中風的療效和安全性:系統評價和薈萃分析》的研究成果。[8]

本次研究共納入13項試驗,涉及872名患者(519名男性)。

在主要療效方面,通過mRS評分評估功能獨立性發現,第90天和第365天,接受細胞治療的患者達到mRS 0-2或0-1的比例高于對照組,顯示細胞治療在某些時間點可能幫助患者功能恢復更好。而在第180天,兩組差異并不明顯。

安全性方面,細胞治療沒有增加嚴重不良事件或全因死亡風險,表明整體安全性良好。

總體來看,細胞治療在部分時間點對功能恢復有一定幫助,同時安全性可靠,但療效表現并非在所有指標和時間點都顯著。

2025年8月干細胞治療中風臨床進展

8月初,蘇黎世大學再生醫學研究所在《Adv Sci (Weinh)》期刊雜志上發表了一篇名為《延遲移植神經干細胞可提高中風后移植物的初始存活率》的研究成果。[9]

本文表明,在大型皮質中風小鼠模型中,與中風后1天進行急性移植相比,中風后7天延遲腦內移植源自人類誘導多能細胞 (iPSC) 的神經祖細胞 (NPC) 可顯著增強移植物的增殖和存活,并促進軸突萌芽。移植后6周內使用體內生物發光成像技術,觀察到接受延遲NPC治療的小鼠的生物發光信號比接受急性NPC移植的小鼠增加了5倍以上。

接受延遲鼻咽癌移植的小鼠中,細胞移植數量的增加是由于移植后早期增殖率的增加,而隨后兩組的增殖率均下降至相似的低水平。

值得注意的是,研究發現,大多數移植的鼻咽癌在6周后分化為神經元,且急性移植組和延遲移植組的神經元與膠質細胞的比例沒有顯著差異。

這些發現表明,延遲鼻咽癌移植可改善早期移植物的存活率和增殖率,這有助于確定最佳治療窗口,以最大限度地提高基于鼻咽癌的卒中治療的療效。

2025年9月干細胞治療中風臨床進展

9月,荷蘭烏得勒支大學科研人員在《Stroke》上發表了一篇名為《鼻內注射基質細胞治療圍產期動脈卒中:2年安全性和神經發育》的研究成果。[10]

研究對10名接受MSC治療的新生兒進行了隨訪,通過磁共振成像評估腦組織丟失情況,并在2歲時評估腦癱、運動和認知發育、行為與語言問題、視野缺損及癲癇發生情況。同時,將結果與未接受MSC治療的39名符合納入標準的登記隊列進行了對比。

主要臨床結果

腦組織保護:3個月時,MSC治療組平均腦組織保留率高達89%,高于預期。

長期安全性:2歲隨訪未報告相關嚴重不良事件。

運動發育:2名兒童(20%)發展為輕度腦癱(GMFCS I級),無運動發育遲緩,運動能力明顯優于對照組(Z評分中位數0.3對-0.4,P=0.003)。

認知與行為:約10%-20%的兒童出現輕度認知、語言或行為問題,但無癲癇發生。

影像學優勢:MSC組在3個月MRI中,內囊后肢及大腦腳不對稱發生率顯著低于登記隊列(分別為40%vs81%,P=0.02;10%vs61%,P=0.01)。

結論:鼻內MSC治療在圍產期缺血性卒中患兒中顯示出長期安全性,并可能改善運動功能預后。研究提示MSC療法對腦組織保護和功能恢復具有潛力,但仍需大規模隨機對照試驗來驗證其療效。

9月16日,瑞士神經科學中心牽頭在《nature》上發表了一篇名為《神經異種移植通過分子移植物-宿主相互作用促進中風后的長期康復》的臨床研究成果。[11]

研究顯示,局部移植誘導多能干細胞(iPSC)衍生神經祖細胞(NPC)可促進中風小鼠的腦修復和長期功能恢復。移植的NPC可存活超過五周,主要分化為成熟神經元,并參與血管生成、血腦屏障修復、炎癥減輕及神經發生等再生過程。

深度學習量化分析表明,NPC治療的小鼠步態和精細運動功能顯著改善。單細胞RNA測序顯示,移植細胞主要呈GABA能和谷氨酸能表型,其中GABA能細胞通過神經連接蛋白、神經調節蛋白、細胞黏附分子及SLIT信號通路與宿主組織相互作用。

研究揭示了神經干細胞移植促進中風后結構和功能恢復的機制,支持其在長期康復中的治療潛力。

2025年10月干細胞治療中風臨床進展

10月8日,大連醫科大學附屬第一醫院干細胞臨床研究中心牽頭在國際期刊《Journal of Translational Medicine》上發表了一篇名為《干細胞療法治療缺血性卒中的臨床試驗和先進磁共振成像技術:現狀與展望》的研究成果。[12]

研究共發現68項注冊研究,其中26項已完成并發表。此外,通過PubMed納入18篇已發表的英文臨床試驗文章,最終匯總44項已發表的干細胞治療IS的臨床研究。數據涵蓋研究設計、細胞類型、劑量、給藥途徑、給藥時間及功能性結局。

急性期(卒中發作后一周內)

- 常用細胞:骨髓單核細胞(BMMNCs)、多能成體祖細胞(MAPCs)、臍帶血干細胞(UCBCs)、骨髓間充質干細胞(BMSCs)、脂肪組織間充質干細胞(ADSCs)。

- 給藥途徑:靜脈注射(IV)、動脈注射(IA)、鼻內給藥(IN);腦內(IC)和鞘內(IT)注射未使用。

- 主要成果:小樣本研究顯示安全,部分患者功能改善明顯。大規模研究如MASTERS和TREASURE提示,早期 (<36小時) 高劑量治療可能改善長期功能,但短期主要終點差異不顯著。

亞急性期(卒中后1周至6個月)

- 常用細胞:BMMNCs、BMSCs。

- 給藥途徑:IV和IA注射。

- 主要成果:小樣本單臂研究顯示安全且功能改善明顯;大樣本隨機對照試驗療效異質性較大。STARTING-2試驗顯示MSC治療可改善下肢運動功能,并增加循環細胞外囊泡水平,與MRI可塑性改善相關。

慢性期(卒中后6個月及以上)

- 創新細胞:神經干細胞(CTX0E03、SB623、NSI-566)、NT2N等。

- 給藥途徑:腦內(IC)、鞘內(IT)、靜脈(IV)。

- 主要成果:腦內移植療效最好,可改善手臂運動功能,長期隨訪2年以上安全性良好;鞘內和靜脈移植亦顯示功能改善,但療效差異存在,且多為單臂開放標簽研究。

劑量與時機

- 細胞劑量范圍廣(10?–10?個),劑量過高或過低均影響療效與安全性。

- 早期給藥(急性期)通常效果最佳,但亞急性期和慢性期仍可能獲益。

安全性

- 干細胞療法總體安全,常見輕度不良事件包括發熱、頭痛、疲勞;嚴重不良事件如癲癇或感染較少。

- 多能干細胞(iPSCs、ESCs)存在潛在致瘤風險,但迄今未見臨床報道。長期隨訪仍必不可少。

功能改善指標

- 臨床量表:NIHSS、mRS、BI最常用,FMA、AS、BBS和認知評估可提供更精細評估。

- 客觀指標:MRI、MEP、SSEP、PET-CT等可反映神經再生和功能恢復。

總體結論

干細胞治療缺血性卒中在各階段均顯示安全性和一定療效,尤其早期高劑量治療或腦內移植效果更佳。未來需開展大樣本、多中心、隨機對照、長期隨訪試驗,以優化細胞類型、劑量、移植時機和途徑,并建立標準化評估體系,為臨床應用提供高質量循證依據。

2025年干細胞治療中風臨床進展總結

綜上所述,2025年,干細胞療法在中風治療領域取得顯著進展,干細胞療法通過突破傳統治療時間窗、修復神經功能及降低殘疾率,為中風治療帶來革命性突破。其多靶點作用機制(如外泌體調控、免疫重塑、血管新生)與技術創新(3D培養、基因編輯)的結合,不僅提升了療效與安全性,還推動了細胞治療從實驗室向臨床的轉化。此外:

間充質干細胞通過調控炎癥、促進血管新生及神經再生,突破傳統4.5小時治療時間窗限制,動物實驗顯示其療效可持續至發病后72小時;基因工程改造(如CCL2過表達)進一步增強其神經修復能力。

神經干細胞與3D生物打印技術結合,有望解決移植存活率低的瓶頸;3D培養技術提升干細胞遷徙效率及功能活性,推動規模化生產。

盡管標準化治療方案、長期安全性評估及大規模應用成本控制仍是挑戰,但干細胞療法已展現出重塑中風治療范式、改善患者生活質量的巨大潛力,為全球數百萬中風患者提供了突破性治療選擇。

結語

2025年,干細胞治療中風領域取得了多項重要進展,特別是在間充質干細胞、神經干細胞移植以及干細胞聯合治療手段等方面。盡管仍面臨成本高、監管復雜等挑戰,但其在功能恢復、安全性和可及性上的顯著進步,已為全球數百萬中風患者點燃希望。未來,隨著技術迭代和政策支持,干細胞療法有望成為中風治療的“標配”,真正實現“重啟生命”的承諾。

參考資料:

[1]Wang, Yubo1,2,#; Yuan, Tingli3,#; Lyu, Tianjie1,2,#; Zhang, Ling1; Wang, Meng2,4; He, Zhiying3,5,; Wang, Yongjun1,2,4,6,7,8,; Li, Zixiao1,2,4,6,7,8,*. Mechanism of inflammatory response and therapeutic effects of stem cells in ischemic stroke: current evidence and future perspectives. Neural Regeneration Research 20(1):p 67-81, January 2025. | DOI: 10.4103/1673-5374.393104

[2]Modified human mesenchymal stromal/stem cells restore cortical excitability after focal ischemic stroke in ratsKlein, Barbara et al.Molecular Therapy, Volume 33, Issue 1, 375 – 400

[3]https://www.healio.com/news/neurology/20250217/neural-stem-cell-transplant-improves-outcomes-for-chronic-ischemic-stroke-at-12-months

[4]cde

[5]Choudhery, M.S.; Arif, T.; Mahmood, R.; Harris, D.T. Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells in Stroke Treatment. Biomolecules 2025, 15, 558. https://doi.org/10.3390/biom15040558

[6]Chang W, Ma X, Zhang H, Xu H, Liu S, Du B, Xu Y, Huang Y. The efficacy and safety of stem cell therapy for ischemic stroke: a systematic review and network meta-analysis study. BMC Neurol. 2025 May 31;25(1):235. doi: 10.1186/s12883-025-04246-w. PMID: 40450234; PMCID: PMC12125799.

[7]Calle S, Zurita M. Mesenchymal stem cell for hemorrhagic stroke: A clinical review. Regen Ther. 2025 Jun 12;30:173-181. doi: 10.1016/j.reth.2025.05.011. PMID: 40575346; PMCID: PMC12197982. vvvvvvvvv

[8]Osanai, T., Takamiya, S., Morii, Y. et al. Efficacy and safety of stem cell therapy for acute and subacute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 15, 21214 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-04405-6

[9]Weber RZ, Rentsch NH, Achón Buil B, Generali M, Nih LR, Tackenberg C, Rust R. Delayed Transplantation of Neural Stem Cells Improves Initial Graft Survival after Stroke. Adv Sci (Weinh). 2025 Aug;12(29):e04154. doi: 10.1002/advs.202504154. Epub 2025 May 23. PMID: 40407281; PMCID: PMC12362810.

[10]Wagenaar N, Baak LM, van der Aa NE, Groenendaal F, Dudink J, Tataranno ML, Koopman C, Verhage CH, Eijsermans RMJC, van Teeseling HC, Smit LS, Jellema RK, de Haan TR, Ter Horst HJ, de Boode WP, Steggerda SJ, Mulder-de Tollenaer SM, Dijkman KP, de Haar CG, de Vries LS, van Bel F, Heijnen CJ, Nijboer CH, Benders MJNL. Perinatal Arterial Stroke Treated With Stromal Cells Intranasally: 2-Year Safety and Neurodevelopment. Stroke. 2025 Sep;56(9):2410-2418. doi: 10.1161/STROKEAHA.125.050786. Epub 2025 Jul 14. PMID: 40654084; PMCID: PMC12372720.

[11]Weber, R.Z., Achón Buil, B., Rentsch, N.H.?et al.?Neural xenografts contribute to long-term recovery in stroke via molecular graft-host crosstalk.?Nat Commun?16, 8224 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-63725-3

[12]Liu, J., Cheng, L., Ma, C.?et al.?Clinical trials and advanced MRI techniques with stem cell therapy for ischemic stroke: present and future perspectives.?J Transl Med?23, 1069 (2025). https://doi.org/10.1186/s12967-025-07054-5

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信