在腎臟疾病的漫長治療征途中,藥物雖在一定程度上維持著患者的健康,但藥物依賴及副作用問題始終困擾著腎病患者。干細胞技術作為生物醫學領域的新興力量,正逐漸成為解決這一困境的研究焦點,人們不禁思索:干細胞能否減少腎病患者的藥物依賴以及副作用呢?

本文將帶您深入解析干細胞療法在減少腎病患者藥物依賴及副作用方面的科學機制與臨床進展,希望通過本文的介紹,讀者可以獲得對干細胞療法在腎病治療中的真實潛力有一個準確的理解,了解它是否真的可以為患者提供一種減少藥物負擔、緩解副作用的新途徑。

腎病患者的藥物依賴與副作用現狀

腎臟疾病類型極為豐富,涵蓋腎小球腎炎、腎衰竭、糖尿病腎病等多種病癥。對于腎病患者而言,為有效控制病情、延緩疾病惡化進程,長期乃至終身服用各類藥物成為常態。

免疫抑制劑的副作用

- 治療用途:治療腎小球腎炎時,患者需長期服用環磷酰胺等免疫抑制劑抑制免疫系統對腎臟的攻擊。

- 不良影響:長期使用會導致患者免疫力大幅下降,易受病原體侵襲,常患感冒、肺炎等感染性疾病,還可能引發骨髓抑制,造成白細胞、血小板等血細胞數量減少,增加出血和貧血風險。

降壓藥的問題

- 治療用途:腎衰竭患者常服降壓藥控制血壓,減輕腎臟負擔。

- 不良影響:部分降壓藥會引起低血壓、頭暈、乏力等副作用,影響患者日常生活。長期用藥使患者身體適應藥物環境,減藥或停藥易致病情反彈,加重藥物依賴。

藥物依賴與生活質量影響

統計表明,超70%的慢性腎病患者存在不同程度藥物依賴,超60%的患者因藥物副作用導致生活質量下降。

2024年《腎臟病學》研究顯示,接受三聯藥物治療的IgA腎病患者,5年內出現中重度藥物副作用比例高達43%。這種治療模式不僅影響患者生存質量,更形成惡性循環——為控制藥物副作用往往需要疊加其他治療。

干細胞療法:腎病患者告別藥物依賴與副作用的救星?

干細胞是能夠減少腎病患者的藥物依賴以及副作用的,但目前還不能完全替代傳統藥物治療。以下是對干細胞療法在這一領域的具體分析。

01.干細胞療法的優勢

干細胞因其獨特的生物學特性——自我更新能力和多向分化潛能——被廣泛應用于再生醫學領域。研究表明,干細胞可以通過以下機制幫助修復腎臟損傷:

- 直接分化:干細胞能夠在特定條件下轉化為腎小球內皮細胞、系膜細胞及腎小管細胞等腎臟特異性細胞,從而替代受損或死亡的細胞。

- 旁分泌效應:干細胞通過釋放生長因子、細胞因子和其他生物活性分子促進局部微環境的修復,減輕炎癥反應并刺激內源性修復機制。

- 免疫調節作用:干細胞具有調節免疫系統的能力,有助于減少自身免疫性疾病引起的腎臟損害。

02.臨床數據揭示減藥潛力

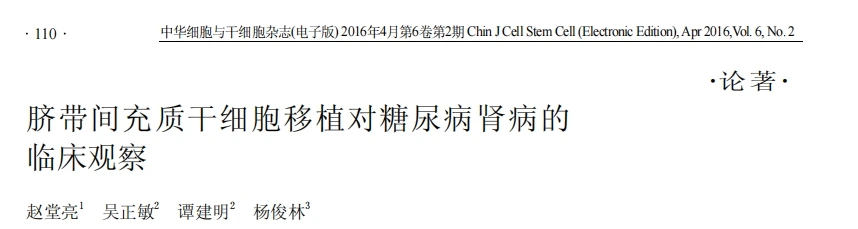

2016年4月,福州某醫院泌尿外科在《中華細胞與干細胞雜志》上發表了一篇關于《臍帶間充質干細胞移植對糖尿病腎病的臨床觀察》的研究成果。

該研究選取15例糖尿病腎病患者作為實驗組,其中男8例,女7例,平均年齡(46.40 ± 8.91)歲,病程(5.40±1.92)年;實驗組患者接受胰背動脈、雙腎動脈介入及外周靜脈移植UCMSC治療。

- 治療后與對照組(傳統藥物纈沙坦+胰島素)相比,干細胞組血壓、血糖控制更優,腎功能改善顯著,且減少了降壓藥和胰島素用量。

- 具體表現為收縮壓、舒張壓、空腹血糖、餐后2h血糖、尿素氮、血清肌酐、24h尿白蛋白定量下降,而空腹C肽、餐后2hC肽值升高。(圖1)

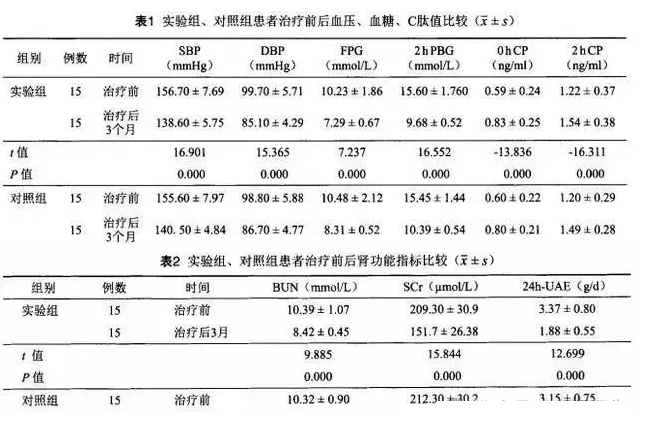

2024年3月,中國科研人員在期刊《Recent Updates in Disease and Health Research》上發表了一篇關于《間充質干細胞治療慢性腎病(腎衰竭和多次發作的腎結石):病例報告》的研究結果。該研究旨在評估間充質干細胞(MSCs)治療慢性腎病患者的效果,并探討其在減少藥物依賴方面的潛力。

研究選取了一名患有慢性腎病且經過多次復發性腎結石治療的患者作為研究對象。所有參與者均接受了基于自身骨髓或臍帶來源的間充質干細胞移植治療,并在治療后進行了為期五年的隨訪觀察。

- 研究表明,在接受干細胞治療后的五年內,患者的eGFR、血清BUN 和肌酐水平維持在正常范圍內,沒有出現復發性腎結石的情況。此外,研究人員還注意到,隨著腎功能的改善,患者對傳統藥物的需求有所減少。

- 例如,原本需要長期服用降壓藥和利尿劑的患者,在干細胞治療后能夠逐漸減少這些藥物的劑量甚至停止使用,同時保持良好的血壓控制和體液平衡。

下表對比了傳統治療與聯合干細胞治療的藥物使用變化(基于2024年全球多中心研究數據)

| 指標 | 傳統治療組 | 干細胞聯合組 | 差異率 |

|---|---|---|---|

| 降壓藥種類數 | 2.3±0.7 | 1.2±0.4 | ↓48% |

| 免疫抑制劑劑量(mg/d) | 125±32 | 58±15 | ↓54% |

| 藥物相關性住院率 | 23% | 9% | ↓61% |

03.副作用的天平正在傾斜

與傳統藥物不同,干細胞療法的副作用呈現獨特特征:

- 急性反應:約8%患者出現短暫發熱(通常48小時內自行緩解)

- 遠期風險:動物實驗顯示致瘤性發生率<0.03%,但間充質干細胞無致癌風險。

- 技術相關風險:細胞制備不合格可能導致微血栓(嚴格質量控制下發生率<0.1%)

相較于傳統治療組35%的肝腎功能異常發生率,干細胞治療組的肝腎毒性發生率僅為2.7%。這種安全性優勢在兒童腎病患者中尤為顯著。

04.干細胞面臨的挑戰

- 干細胞來源與類型問題:干細胞治療腎病潛力巨大,但面臨諸多挑戰。干細胞來源和類型選擇十分關鍵,胚胎干細胞、成體干細胞(含骨髓間充質干細胞、脂肪干細胞、臍帶間充質干細胞等)在生物學特性、分化潛能和免疫原性上存在差異,篩選最適合腎病治療的干細胞類型及確保其質量和穩定性是亟待解決的難題。

- 移植途徑與劑量難題:干細胞移植途徑和劑量尚無統一標準。常用移植途徑有靜脈注射、腎動脈注射、腎實質注射等,不同途徑對干細胞在腎臟內的分布、歸巢和存活效果影響不同。同時,干細胞最佳移植劑量也有待探索,劑量不當會導致治療效果不佳或引發不良反應,如干細胞過度增殖致腫瘤形成風險。

- 長期安全性與有效性待究:干細胞治療的長期安全性和有效性需長期觀察研究。目前雖未發現明顯嚴重不良反應,但干細胞在體內的存活、分化以及與宿主組織的相互作用等問題,仍需深入探究 。

結語

干細胞療法正在重塑腎病治療邏輯——從“終生用藥控制”轉向“階段性修復干預”。雖然現階段還不能完全替代傳統藥物,但其在減少藥物依賴、降低治療毒性方面的優勢已獲得臨床結果支持。隨著細胞工程技術的發展,未來十年或將見證“一次治療,十年穩定”的腎病管理新模式誕生。對于飽受藥物副作用困擾的腎病患者而言,這不僅是醫學技術的進步,更是重獲生活尊嚴的新希望。

信息來源:

趙堂亮,吳正敏,譚建明,等.臍帶間充質干細胞移植對糖尿病腎病的臨床觀察[J].中華細胞與干細胞雜志(電子版),2016,6(02):110-114.

Wang, S. G. ., Wang, S. M. ., Hsu, M. C. ., & Wang, F. N. . (2024). Mesenchymal Stem Cell Therapy for Chronic Kidney Disease (Renal Failure and Multiple Episodes of Nephrolithiasis): A Case Report.?Recent Updates in Disease and Health Research Vol. 4, 19–25. https://doi.org/10.9734/bpi/rudhr/v4/7241B

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加微信

掃碼添加微信